特集

第三次・担い手3法の施行に向けて

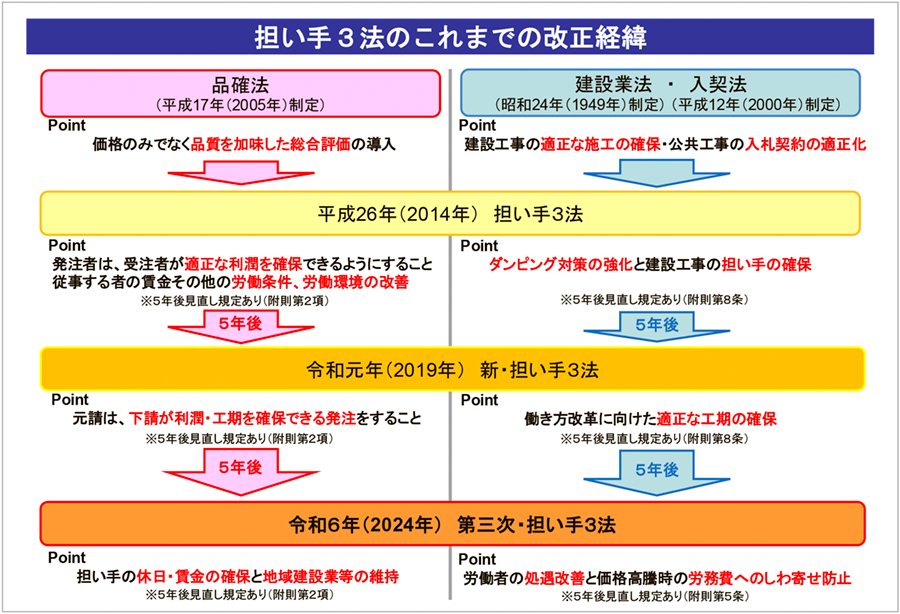

働き方改革や生産性向上、公共工事における適正な工期設定などが進められてきた昨今ですが、担い手不足は依然として深刻な課題です。そうした中、2024年6月に成立した建設業法、品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)、入契法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)の改正、いわゆる「第三次・担い手3法」は、建設業界に新たな変革の波をもたらします。今回の対談では、国土交通省 平田不動産・建設経済局長を招き、過去から未来を見すえ、改正法の施行に向けた取組と人材、DX、魅力発信、CCUS、そして「新しい技術と経営」など、幅広く建設業の明日についてお話を伺いました。

国土交通省 不動産・建設経済局長 平田 研 氏……(以下、平田)

一般財団法人 建設業振興基金 理事長 谷脇 暁 ……(以下、谷脇)

時代の変化とともに高まる担い手不足の危機感

谷脇:毎年の対談企画は、局長の想いや展望を伺える貴重な機会として好評です。どうぞよろしくお願いします。局長は2024年7月に現職に就任されたわけですが、これまで都市局総務課調整室長や道路局路政課長を歴任され、2017年には土地・建設産業局建設業課長として建設行政に携わってこられています。以前と比べて、業界の変化をどのように感じていらっしゃるでしょうか。

平田:はい。この対談を迎えるにあたり、土地・建設産業局建設業課長を拝命した当時の状況などを思い返してみました。それまで下降傾向だった公共工事設計労務単価が2013年から上昇の動きを見せ、処遇改善に向けて業界内が前向きになりだした頃と記憶しています。その一方で建設業就業者の減少が顕在化しており、2014年に担い手3法が初めて制定されるなど“担い手の確保”が建設業を語るうえでの最重要テーマとなった頃でした。その後、2018年の改正労働基準法により、建設業も猶予期間が設けられたものの時間外労働規制の対象になることが決まりました。“働き方改革”や“生産性向上”などの極めて大きなテーマへの対応が求められることになり、例えば2019年の法改正では“適正な工期設定”が明確に位置づけられるなど、建設行政にドライブがかかった時期にあったと感じています。

谷脇:担い手の確保に向けて、建設行政も大きな転換を迎えた時期にあったということですね。

平田:局長に就任して改めて当時と比較してみると、若年人口の減少といった要因もあり、担い手不足の課題はより深刻化し、待ったなしの状況です。他方で、好転したものもあるのではないかと感じています。一つは建設業に対する社会的な評価です。建設業を語るうえで常に“地域の守り手”という言葉が定着し、その役割が社会にとって不可欠であるという理解が以前に比べると進んできたものと感じています。あわせて、建設業の仕事を取り巻く公共発注者や、関係する各業界の方々の理解も以前に比べると進んできたのではないかと思います。公共工事を良い仕事のモデルとして業界全体を引き上げていこうという建設行政の伝統的なやり方に加え、官民を問わず、関係者の皆様の多大な努力により、労務単価の上昇や処遇改善、職場環境の改善なども進められてきたものと考えています。ただ、この先を見すえても、担い手確保は依然として最重要テーマです。災害が頻発化・激甚化している昨今、特に地方部での災害対応力という面においては担い手の確保が急務となっていますが、他方では、地域間や業界間で熾烈な人材確保合戦が続いている状況です。今や多くの現場で外国人材が活躍されていますが、そうした方々に今後も長く力になっていただくために、諸外国と比べて日本の建設業がどのように魅力的に映るかといったことを考えることも重要です。そうした他産業や諸外国に対して、日本の建設業、地域の建設業が比較優位の状況・処遇を実現していくため、より高みを目指していかなければと感じているところです。

谷脇:働き方改革・生産性向上への取組について進んできた面はありますが、他産業や諸外国も踏まえて比較優位を目指し、より良い方向にかじを切っていくことが必要というわけですね。