かわいい土木

「御料地の品格」を体現する駅舎

Photo・Text : フリーライター 三上 美絵

大成建設広報部勤務を経てフリーライターとなる。「日経コンストラクション」(日経BP社)や土木学会誌などの建設系雑誌を中心に記事を執筆。

広報研修講師、社内報アワード審査員。著書『土木の広報~『対話』でよみがえる誇りとやりがい~』(日経BP 社刊、共著)

美術館や博物館、動物園などが集まる東京・上野の森。その一角に、かつて「博物館動物園駅」というドボかわいい名前の駅があった。多くのファンに惜しまれつつ閉鎖された後も、外観を見に来る人が絶えない人気スポットだ。今回は、小さくて豪華なこの駅の生い立ちに迫る。

▲東京国立博物館の西側の角にある旧博物館動物園駅の出入口。

▲東京国立博物館の西側の角にある旧博物館動物園駅の出入口。鉄骨鉄筋コンクリート造に、「桜御影」と呼ばれる淡紅色の万成石を張ってある。

2018年に東京都選定歴史的建造物に選ばれた。イベント時(不定期)にはコンコースを見学できる。

はくぶつかんどうぶつえん駅。名前からしてかわいらしい。「博物館」は現在の東京国立博物館、「動物園」は恩賜上野動物園をそれぞれ指している。

京成電鉄本線の旧博物館動物園駅は、日暮里駅と上野公園駅(現・京成上野駅)の中間に位置する駅として、1933年(昭和8年)に開業。1997年に営業休止となり、2004年に廃止されたものの、駅舎は今もそのまま遺されている。

御前会議で天皇陛下の勅許を受けた駅舎建設

ピラミッド風の屋根、アカンサスの葉模様の軒飾り、トスカナ式の円柱、石張りの壁。駅の外観は、重厚なのに小さくて、「プチ国会議事堂」と呼びたいようなかわいらしさだ。本連載第35回で紹介した「日本水準原点標庫」とも少し似た印象を受ける。(しんこうWEB:https://www.shinko-web.jp/series/6406/)

それにしても、ただの駅の出入口が一体なぜ、こんなに凝った造りになっているのか。

その謎を解く鍵となるのが「世伝御料」という言葉だ。

博物館動物園駅のある場所は、江戸時代には寛永寺の寺域だった。日本建築学会計画系論文集に掲載された論文「東京中心部における皇室御料地の形成過程」によれば、明治維新で新政府に没収された後、一帯は1886年(明治19年)に世伝御料、すなわち皇室の世襲財産となったようだ。このうち上野公園の敷地は1924年(大正13年)に東京市に下賜されて「上野恩賜公園」になったものの、駅出入口のある博物館の敷地は戦後に国有地化されるまで御料地だった。

このため駅舎の建設には、御前会議で天皇陛下の勅許を得る必要があった。駅舎は「品位に欠けるものであってはならない」とのお達しを受けて、京成電鉄は当時の鉄道省建築課に設計を依頼。その結果、前述のようなネオルネッサンス様式の小さくも荘厳な駅舎になったのだ。

▲アカンサスの葉の軒飾り。

▲アカンサスの葉の軒飾り。

内装は別格のレベル 最先端技術も導入

さて、気になるのは駅の中だ。内部も「品位」を意識した造りになっているのだろうか。今回、京成電鉄のご好意で駅舎内を見せていただくことができた。

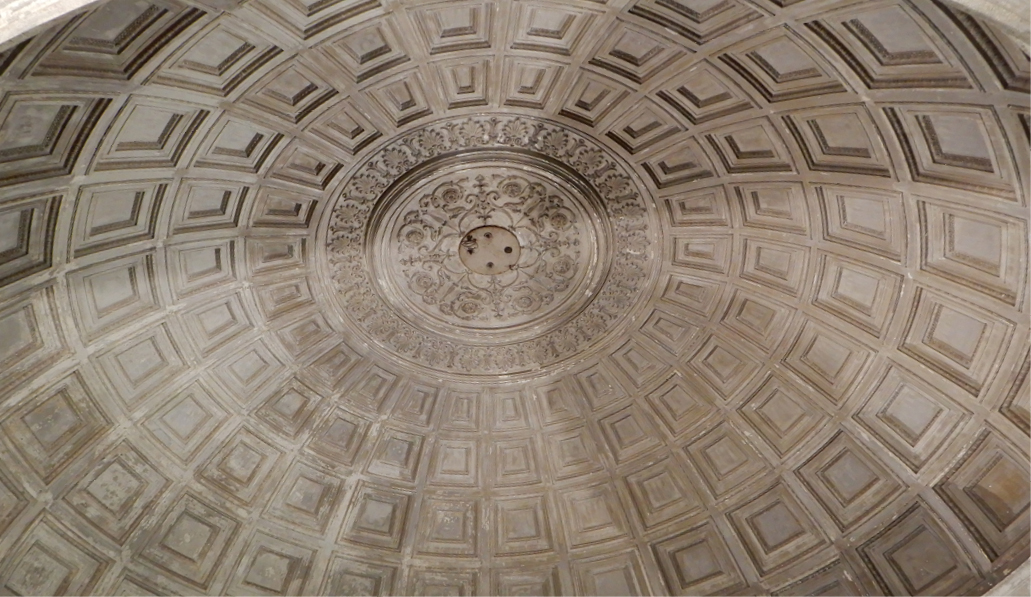

博物館側出入口を入ると、ピラミッド型屋根の下はドーム状の格天井になっている。モルタル仕上げが一般的なコンコースの壁は、腰壁がすべてタイル張りで、上部は漆喰仕上げ。天井の入隅にも、ていねいにモールディング(装飾)が回されている。トイレは水洗、床の要所は石張り、軌道上(レールの下)も漆喰で仕上げるなど、京成電鉄によれば、この時代の同社の駅としては「別格のレベル」だという。

内装だけでなく、構造もスペシャルだ。日暮里〜上野間の延長約2.1kmはほとんどが上野公園と重なることから、地上の走行は許可されず、地下トンネルになっている。そのうち、博物館動物園駅の区間のみに「鉄鋼框」を採用。柱と梁にH型鋼を使う堅牢な工法で、国内では銀座線(1927年開業)に初めて用いられた最先端技術だった。

▲施工が難しいドーム状の格天井。

▲施工が難しいドーム状の格天井。

▲斑タイルの腰壁に漆喰仕上げのコンコース。

▲斑タイルの腰壁に漆喰仕上げのコンコース。

▲天井の入隅にもモールディングが施されている。

▲天井の入隅にもモールディングが施されている。

時代の流れに取り残された短いホーム

博物館動物園駅が開業した昭和初期の上野は、関東大震災から復興し、現在の東京都美術館や国立科学博物館が新たに開園するなど、文化の中心としての地位を確立。同駅も、東京国立博物館や恩賜上野動物園の最寄り駅として多くの利用客で賑わった。

ところが、1945年の終戦直前に駅とトンネルが運輸省に接収され、営業休止を余儀なくされる。外壁に付いていた照明器具やホールのシャンデリアなども金属供出のために取り外された。

終戦後の上野は、闇市の時代を経て芸術のまちとして復活。1972年には上野動物園にパンダがやってきて、日本中が沸いた。営業を再開した博物館動物園駅の乗降客数は、最盛期の1980年度に1日平均約1000人を記録。週末はさらに多かったはずだ。

だが、時代の波には抗えない。同駅はホームが短く、4両編成の列車しか停まれなかった。旅客増に伴い6両編成が増えて同駅に停車する本数が減るに従い、乗降客の多くが隣の京成上野駅へ流れ、利用者が減少。ついに廃止が決定した。

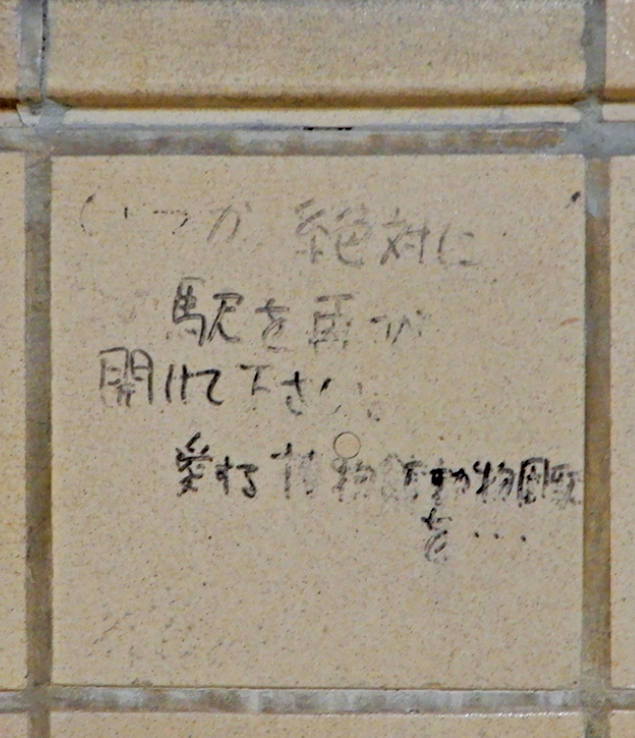

博物館動物園駅が使われなくなってから24年。今もコンコースやホームの壁の至るところに、駅との別れを惜しむ落書きやイラストが遺されている。

▲コンコースには駅の廃止を惜しむたくさんのファンの落書きが保存されている。

▲コンコースには駅の廃止を惜しむたくさんのファンの落書きが保存されている。

▲鉄骨の柱・梁でトンネルを支える鉄鋼框。

▲鉄骨の柱・梁でトンネルを支える鉄鋼框。

▲上りホームの改札前には、地下へもぐろうとするアナウサギの巨大オブジェが!

▲上りホームの改札前には、地下へもぐろうとするアナウサギの巨大オブジェが!

煤で黒ウサギになっていてもかわいい。走行中の列車からも見える。

【冊子PDFはこちら】