名建築のつくり方

藤森流の「焼杉」はこうして生まれた

| A アンサー 3. しっくいは「CO2吸収」ではなく、「施工性を高めるため」 |

日本を代表する建築史家である藤森照信氏。45歳で“建築家デビュー”を果たし、唯一無二の建築を生み出し続ける日本を代表する建築家ともなった。

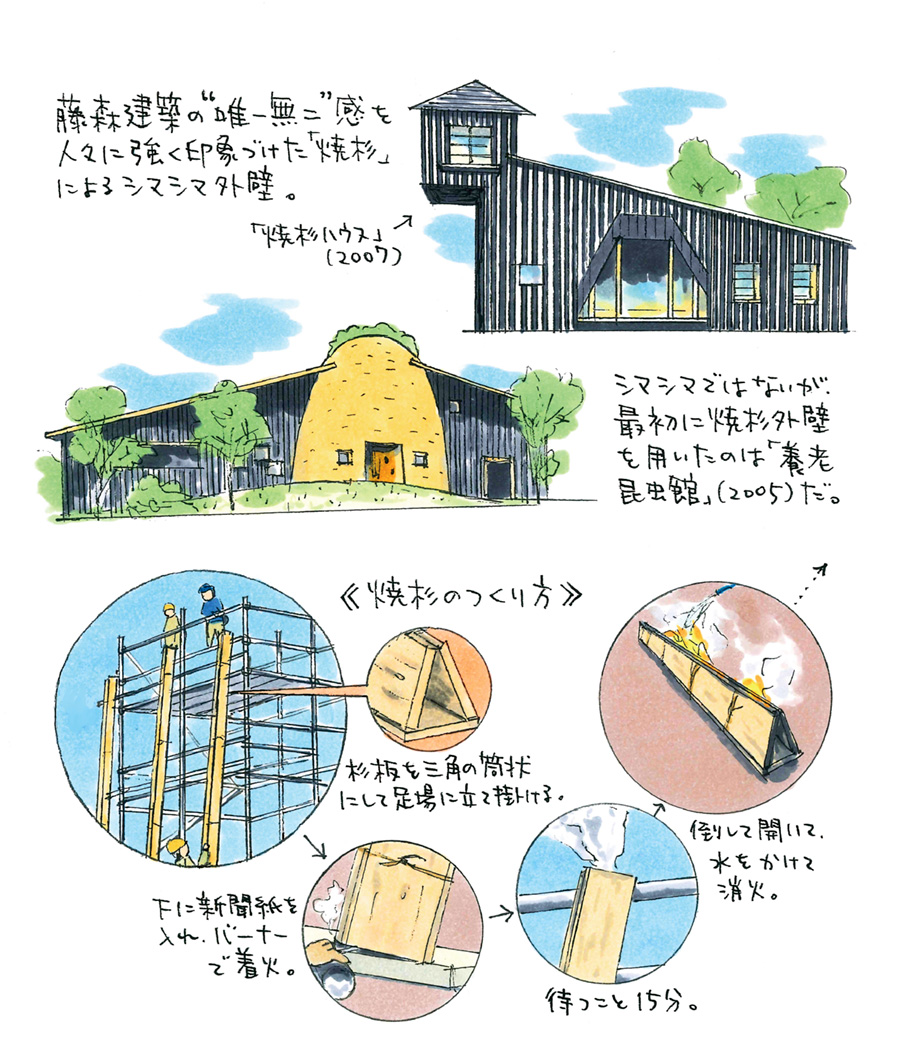

代名詞の1つが外壁の「焼杉」。それも黒一色の壁ではなく、しっくいの白と焼杉の黒が交互に並ぶ強烈な縦ストライプだ。

見た目の印象があまりに強く、当初からこの手法を用いていたように思えてしまうが、焼杉の外壁を最初に採用したのは2005年に完成した「養老昆虫館」だ。藤森氏の建築家デビューは1991年の「神長官守矢史料館」なので、14年後に発見した“新たな武器”ということになる。

養老昆虫館は、解剖学者の養老孟司氏が箱根に建てた別荘だ。設計を依頼された藤森氏は当時、すたれつつあった焼杉の技術に興味を持っていた。板の表面を焼くことにより、炭素でコーティングする技術で、50年以上持つともいわれる。現在、よく使われるアルミ亜鉛合金めっき鋼板でも耐久性は数十年だ。

藤森氏によると、焼杉を用いた建築は西日本では珍しくないが、通常は外壁の羽目板などに使われる。藤森氏は「薄くてペラペラな印象」が好きではなく、もっと厚みのある木を焼けば炭のような仕上げをつくることができるのではないかと考えた。

伝統の焼杉をベースに試行錯誤

藤森氏は岡山の焼杉屋に行き、いろいろ質問した。通常は長さ2m、厚み12~15㎜の板の表面2~3㎜を焼き込んで使う。それを20㎜の厚い板にして、そのうちの10㎜を焼くことはできるか。長さ2m以上のものはできるか。職人から「今までやったことはないけれど、やってみてはどうか」といわれ、「試してみるとできることがわかった」という。

つくり方は意外に簡単だ。3枚の板を筒状に組み合わせて番線で縛り、足場に立て掛ける。筒の下に新聞紙を詰め込み、火をつける。板の隙間から、もうもうと炎が上っていく。15分ほどたったら板の筒を、ドーンと地面に倒す。すかさず水をかけて消火。3枚の板は、片側が真っ黒に焼けた焼杉だ。

木材の性質上、いったん赤く炭になると伝熱しにくい。筒状で酸素がないため、燃焼はあまり進まず、新しい領地を求めてどんどん炎が上に進む。この手法は「三角焼き」とも呼ばれる。

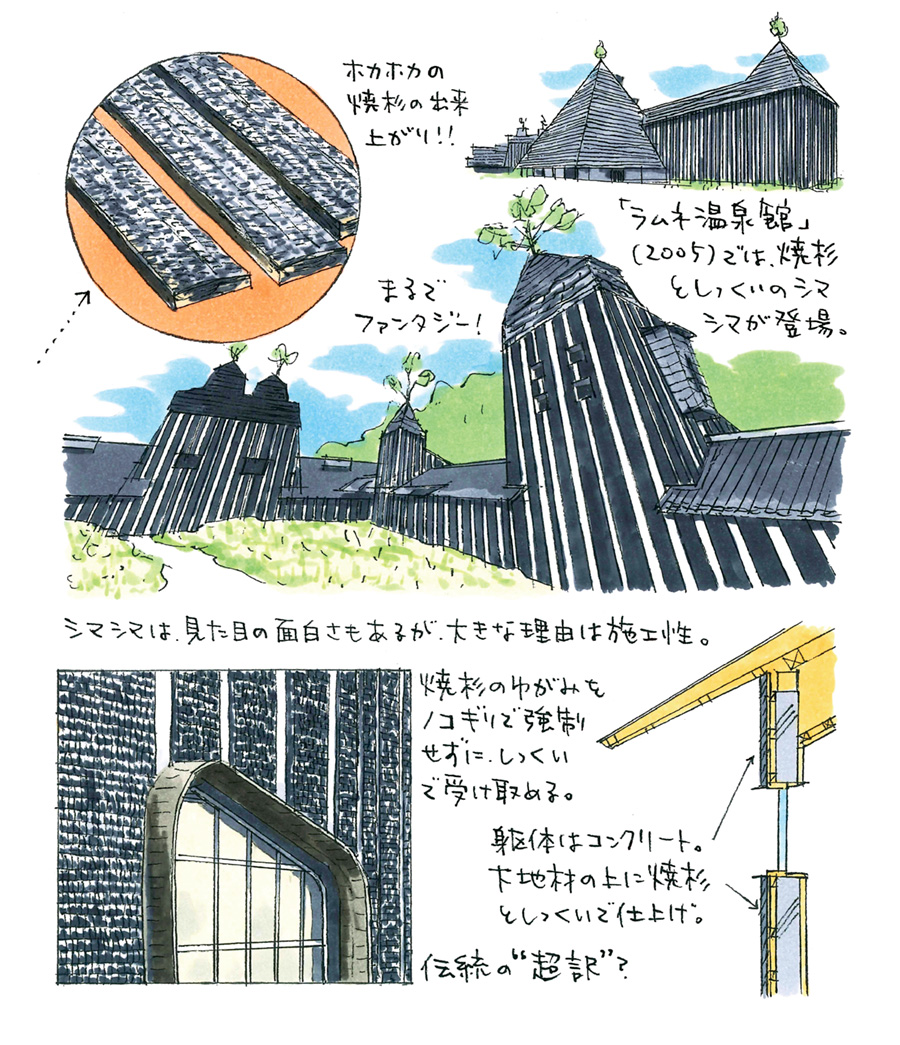

「ラムネ温泉館」で縦縞を採用

養老昆虫館の外観は縞模様ではない。焼杉を隙間なく並べて張った。しっくいとの縞模様が登場するのは、同じ年に大分県竹田市に完成した「ラムネ温泉館」からだ。ここでしっくいを挟んだのはなぜか。理由を藤森氏はこう説明している。

「(養老昆虫館の焼杉は)焼成過程で長尺のものはヨコ方向のゆがみが生じ、炭の付いたままノコギリを当てて直線化するのに苦労」した。「そこで、間を空けて張り、間に漆喰を塗ることにした。こうすれば、ヨコのゆがみは吸収されるし、白黒のコントラストのおかげで雨の中でもイメージは沈まない」。

つまり、大きな理由は施工性を高めるためだ。ちなみに黒と白の比は、「最初は黒と白を1対1で並べていました。ふとどこかで見たことがあるなと思ったら、葬式の時に使用する鯨幕だったので、黒と白を2対1くらいにしました」と述懐している。

黒と白の縞模様は2005年のラムネ温泉館で初めて登場したものだが、藤森建築の歴史を遡ると、1995年完成の自邸「タンポポハウス」では、室内に「栗の板」としっくいの横縞を用いている。これも栗という硬い木材を用いるにあたり、施工性を高める狙いがあったのだろう。

施工性に立ち返ってデザインを考える。それは歴史家として世界中の古い建築を見てきたことと関係しているのかもしれない。

参考文献・資料:

日経アーキテクチュア2005年12月12日号、新建築2006年1月号、2018東西アスファルト事業協同組合講演会「自然を生かした建築のつくり方」藤森照信、ラ コリーナ日誌2014年9月18日「はじめての焼杉!」

【冊子PDFはこちら】