名建築のつくり方

複雑な木のボールトどうつくった?

| A アンサー 2. 木材を3D加工機で小さなパーツに分けて加工した |

近年、「建設DX」という言葉をよく耳にする。実際、建設現場では DX(デジタルトランスフォーメーション)が進んでいるが、DXの力が発揮されるのはオフィスやホテルのような“繰り返し”の多いビルがほとんど。建築賞を受賞するような造形性の高いプロジェクトに使われるのはまれだ。

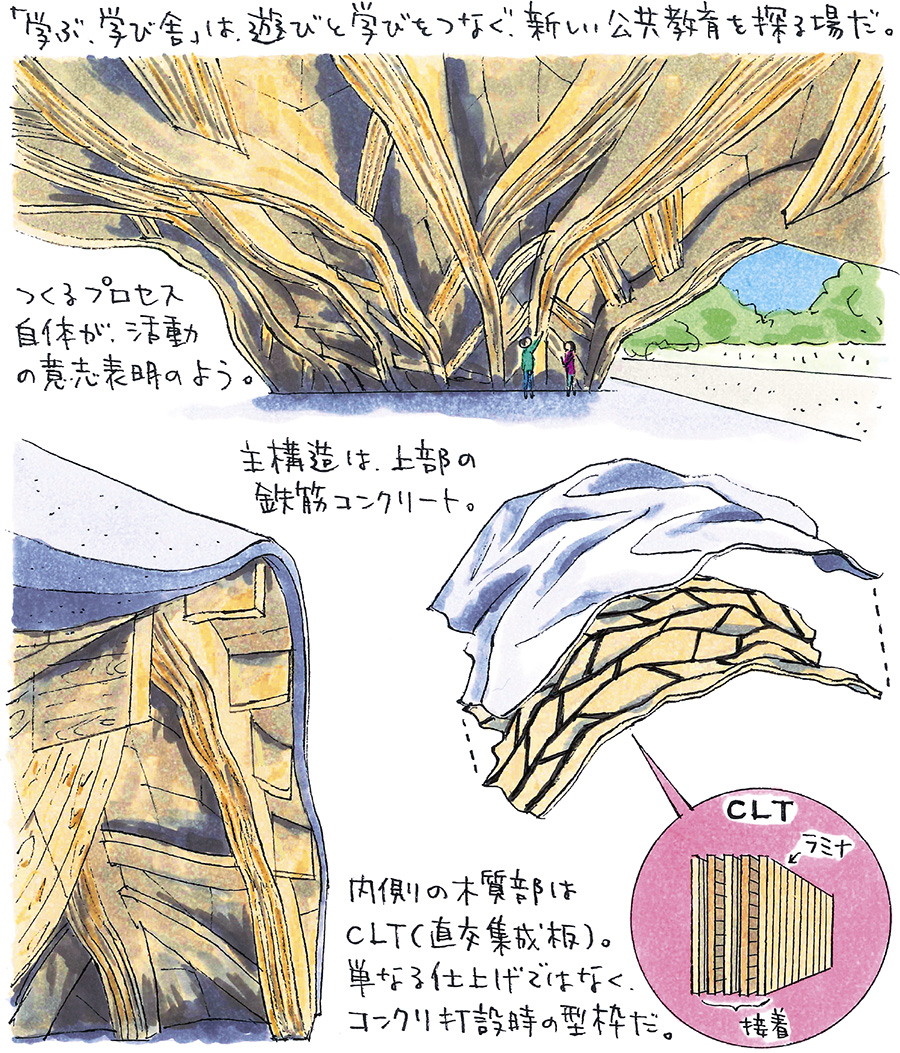

そうしたなか、今年2月に発表された第1回「みんなの建築大賞」で大賞に選ばれた「学ぶ、学び舎」は注目すべきプロジェクトといえる。その建設プロセスはまさにDXの象徴のよう。この賞はSNSの一般投票で大賞を決めるもので、そうしたデジタル志向の建築にも親和性が高かった。そして巨大な葉脈を思わせる木質仕上げのボールトは、SNS上で“映える”デザインでもあった。

つくり方自体が意思表明

「学ぶ、学び舎」があるのは東京都小金井市の東京学芸大学キャンパス内。スタートアップ支援などを手掛けるMistletoe(ミスルトウ、孫泰蔵代表)と東京学芸大学が2019年から取り組む「Explayground(エクスプレイグラウンド)」の活動拠点としてつくられた。「HIVE棟」とも呼ばれている。

設計はVUILD(川崎市)が担当した。同社は、デジタル技術を活用した建築・住宅産業のDXを目指すスタートアップだ。設計の中心になった秋吉浩気代表取締役CEOは、1988年生まれと若い。

つくり方自体がこの場所の“意思表明”となるプロジェクトだった。発注者はVUILDに、公教育の変革に挑戦していく「Explayground」の象徴となる建築を求めた。

建築といっても、屋根と東西の傾斜した壁しかない。幅約23m、奥行き約13m、天井平均高さ約3.3m(最高軒高約6.5m)。構造は木造ではなく、鉄筋コンクリート造。内側に現れた木質仕上げは、コンクリート打設時の型枠だ。

形が異なる1000以上の部材

ここで、冒頭の設問の答えを言うと、正解は(2)だ。

内側の木質部はCLT(直交集成板)を使っている。CLTは薄い木の板を繊維方向が直交するように積層接着した“木の塊”だ。 ヨーロッパで先行して普及した素材で、日本でも近年、中高層建築物などの木造化の機運が高まり、新たな木材需要の創出が期待されている。

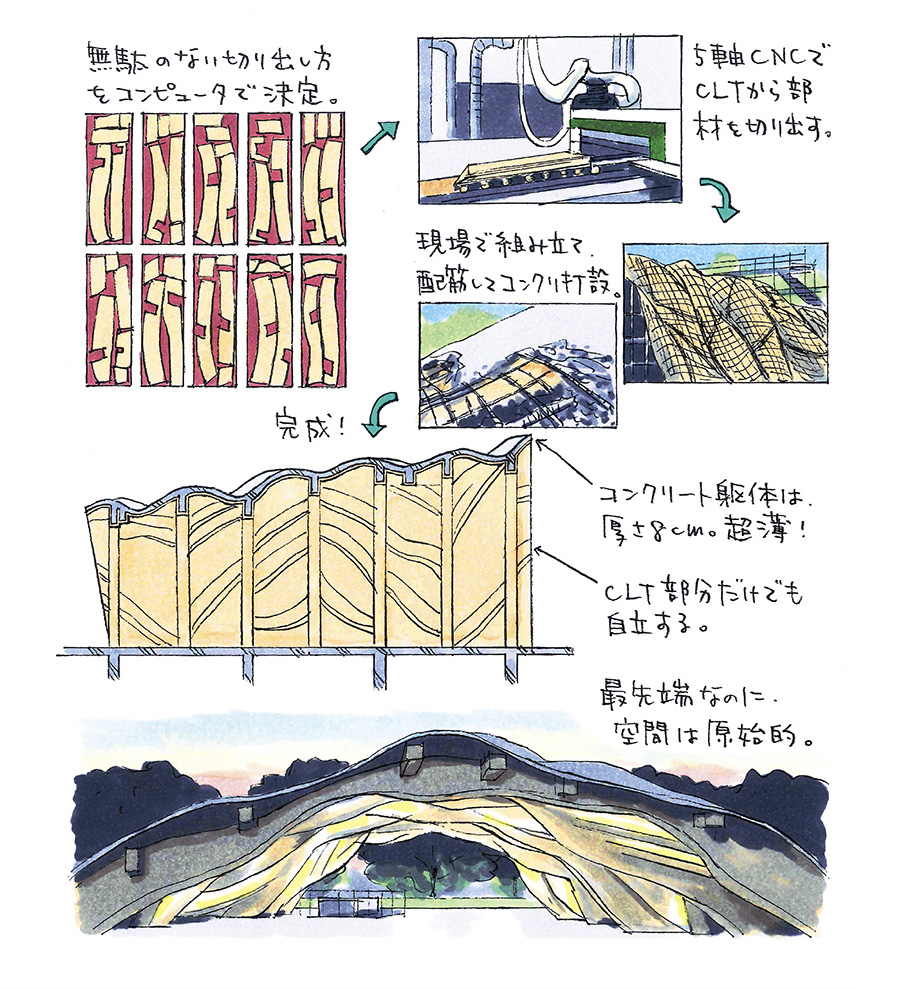

ここでは、3D木材加工機を用いて、CLTから「人が運べる大きさ」の木材パーツを切り出した。木材パーツは1000以上あり、すべて形が異なる。それらを現場でプラモデルをつくるように組み立て、コンクリート躯体の打ち込み型枠(コンクリート打設後もそのまま仕上げとする型枠)とした。「人の手で運べる極小の部品で、極大の空間をつくるには」という秋吉氏の問題意識を深めていった結果だ。

葉脈のようなひだは梁。ぐねぐねした形状は、全体の強度を高めるために合理的に導かれた形だ。構造設計は佐藤淳構造設計事務所が担当した。

木造も検討したが、梁やスラブの途中に継ぎ手があるCLT架構は、建築確認を得るために構造実験などで検証しなければならない。また、耐火性能も求められたため、今回は鉄筋コンクリート造とした。3D木材加工機で切り出した木材パーツを型枠に使うアイデアは、秋吉氏が和菓子屋に飾られていた「和菓子の木型」を見て思いついたという。

鉄筋コンクリート造なので、木部がなくても構造的に成立するが、コンクリートは極限まで薄い。一方、木部については今後の可能性を見据えて、コンクリートなしで自立するように設計した。曲面全体では、単純なボールトの3倍以上の強度を持つ。

工期は約6か月。建築工事の費用は約1億円、うち型枠費用が約3000万円だった。「既存の鉄筋コンクリート造の自由曲面構造と比較しても約6割のコストで収まった」と秋吉氏は見る。

参考文献・資料:

BUNGANET「大賞はVUILDの『学ぶ、学び舎』、推薦委員会ベスト1は伊藤博之氏『天神町place』に」(2024年2月15日)、日経アーキテクチュア2023年12月14日号「学ぶ、学び舎」

【冊子PDFはこちら】