FOCUS

「地域との連携なくして、土木教育の未来はない」川でのフィールドワークを通して醸成する「地元愛」

「川づくりは人づくり」 活動を通して地域の担い手を育む

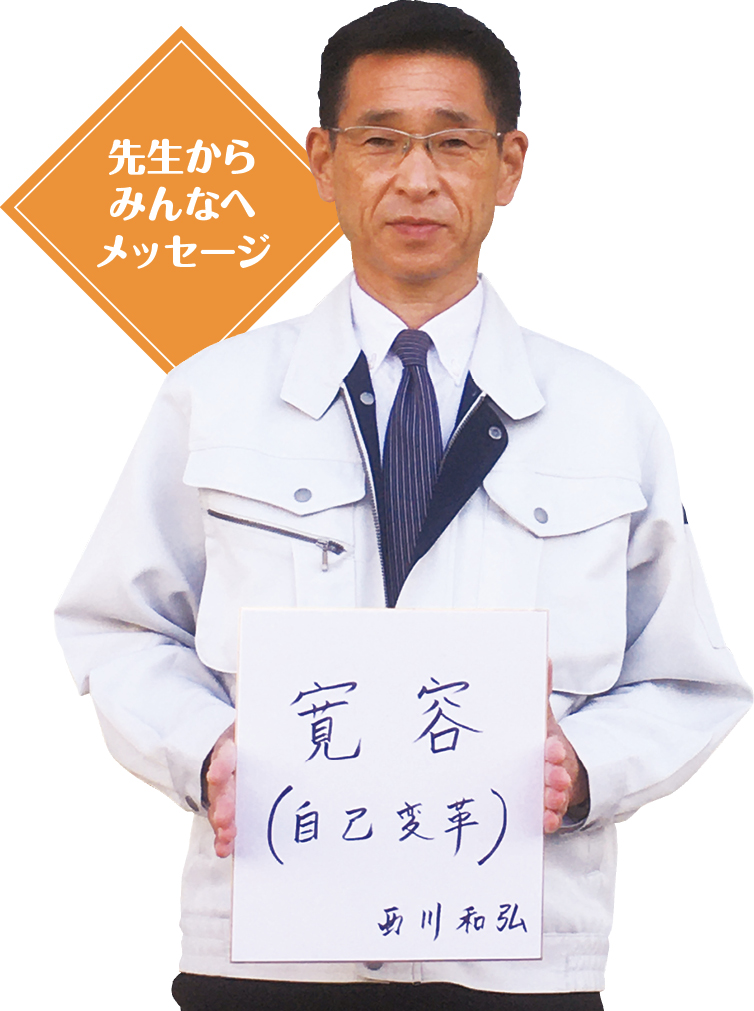

家田川でのフィールドワークの後に題材にしたのは、畳を使った伝統的な堤防「畳堤」だ。全国で3ヶ所しか残っていない畳堤のうちひとつが、延岡市にあったのだ。地元の保存会とともに行った「畳堤のモニュメント」制作などを通して、生徒たちは地元の生活に合った土木のあり方を学ぶことができた。なんば引き、多自然川づくり、畳堤のモニュメントづくりと、取り組み内容が違えども、この一連の取り組みの根底には「将来の地域産業を担う人材を育てたい」という西川先生の想いがある。

「地域と交流することで延岡を好きになり、将来は延岡で働いてほしい。そんな想いを胸に活動に取り組んでいます。川というのは、暮らしに身近な自然です。この自然に対し、自分たちが主体となり保全活動に取り組むことで、地元への理解だけでなく、愛着も深まっていくと思います」

生徒たちが活動を通して学ぶのは、技術だけではない。県や市の職員、延岡の建設業関係者といった地域の大人たちと関わることで、社会の厳しさを身をもって学ぶことができた。

「川での実習は、一歩間違えれば事故につながるような危険性もはらんでいますので、危機管理に関しては、地域の方々に厳しく指導していただきました。安全に配慮して真剣に取り組む姿勢は、実際の工事現場で働く大人たちの姿を見て学ぶことができたのだと思います。実際に、川づくり実習で刺激を受けた生徒たちが、地元の建設会社や市役所に就職するケースが着実に増えてきています。このように“地域との連携”こそが、これからの地域産業を担う人材を育てる、土木教育の命であると考えています」

「畳堤を守る会」と共に石像モニュメントを製作。延岡の新たな観光ルートになることを期待

「畳堤を守る会」と共に石像モニュメントを製作。延岡の新たな観光ルートになることを期待

学科を超えて取り組む学びの集大成「延工シェルター計画」

現在は、これまでの課題研究の集大成として「延工シェルター計画」を進めている。これは地域貢献の一環として、避難所機能を持つ同校が、防災活動に取り組むというもの。校内の案内模型や学校までの誘導灯、非常電源として使用可能な発電機の設置など、土木科・情報技術科・生活文化科の3学科が協力して非常時の体制づくりを進めている。この計画は令和3年度より、全学科で取り組むことが決定した。

定年退職を間近に控えるなか、教員として最後まで、生徒のため、地域のためにと活動を続けている西川先生。「教員にとってなにより大切なのは、自分自身が学び続けることです。そして、私は川をフィールドとして選びましたが、教員のみなさんもなにか1つでも自分が興味を持って取り組めるテーマを見つけられるといいのではないかと思います。教員自身がいきいきと取り組む姿を見せることができれば、自然と生徒たちもついてくるはず。その姿勢を忘れずに、土木の魅力や楽しさを生徒たちに伝えて欲しいと思います」と、これからの土木教育を担う先生たちに、エールを送る。

広域避難場所指定の使命を果たすべく、「延工シェルター」を通し学校全体で防災教育に注力

広域避難場所指定の使命を果たすべく、「延工シェルター」を通し学校全体で防災教育に注力

|

家田湿原

|

宮崎県立延岡工業高等学校

〒882-0863 宮崎県延岡市緑ケ丘1丁目8−1

WEB: https://cms.miyazaki-c.ed.jp/6029/htdocs/

◎本誌記事の無断転載を固く禁じます。

【冊子PDFはこちら】