特集

建設産業政策 2017+10~若い人たちに明日の建設産業を語ろう~

どの施策から動き出すのか

内田 具体的な施策として「働き方改革」、「生産性向上」、「良質な建設サービスの提供」、「地域力の強化」の4つ、さらに横断的に取り組むべき重要な課題として、重層下請など3つが掲げられています。どこから手をつけて、いつ頃形になってくるのかは、気になるところです。

平田 7つ並べていますけれども、それぞれの括りの中でできることを速やかにやっていくという考えです。例えば、キャリアップシステムなども、今、まさに準備が進められていて、それはどんどん進めていくということだと思いますし、社会保険加入促進も同様です。

働き方改革ということに関して言うと、政府全体の関係省庁連絡会議が、6月29日に立ち上がり、その中で建設業の働き方改革だけをテーマにした関係省庁の連絡会議ができました。その中で、たとえば適正な工期の設定に向けたガイドラインを作っていくという話も決まっています。また、制度改正が必要なものについては、なるべく早くとは思っておりますが、そのための環境整備などもありますので、うまくやっていきたいと思います。

内田 「働き方改革」と聞くと、経営者の側から見たときに少し心配になるような響きもあると思います。そういう経営者の懸念に対してどうお考えですか。

平田 例えば、週休2日制や長時間労働の是正などについて、現場の所得などの課題が指摘されています。これらに特効薬はなく、徐々に解決していかなければいけないことだと思います。旗を掲げ続けなければ物事が進まないという面もありますので、現場での声もいろいろな形でお伺いしながら、なんとか進めていければと思っています。

内田 今回の提言では、政策の意義を書いておられます。なぜ政策が必要なのか、どこに出ていこうとしているのか、その中で「常識の打破」という言葉は、特にインパクトがあったのですが、「心配するな、これまで無理だと思っていたところの壁は政策で取り払うから、安心して頑張っていってくれ」というメッセージだと理解してよろしいでしょうか。

平田 業界の今後を考えていった時に担い手をどう確保していくのか、そのために長時間労働をどう是正していくのかは避けられない課題です。実際の現場で苦労されている人から見ると、そうはいっても難しい、という声があって、常に目指すべき方向と現場の実態とのせめぎ合いだと思います。建設産業政策に携わる者としては、「ちょっと無理なんじゃないか」と言われることも、「でも、やりましょう」という方向感は、何とか失わずにやりたいと思っています。

内田 建設業の社長さんたちとお話をすると、「これはやったほうがいいけれども、こういう理由で、やっぱり無理だ」ということをおっしゃいます。しかし、その論理は、建設業界の中のものです。建設業界の外、例えば若者が入ろうかどうかというときには、理由がどうだろうと現実の姿で判断するということになると思います。

それともう一つは、「これは無理だ」というときに、その無理な理由が、「これは発注者の問題で、自分たちに手は出せない」と諦めているところがありました。そういう意味では、今回の提言で「発注者の責務」などに大胆に踏み込んでおられるので、そことセットで見てほしいというところでしょうか。

平田 受注産業の特性として、建設業界だけでは手が届かないところがあると思います。特に民間の発注者に対して、何をどうお願いをするかなどは、これまで、問題意識を持ちながらもできなかった部分だと思います。今回、建設業での働き方についても罰則つきの上限規制がかかるなどこれまでなかったような状況に至っていることを考えれば、建設産業としても努力はするが、工期などの面でご協力をいただけないかということをいろいろな形で働きかけをしていくことが必要な局面になってきていると思います。

建設産業が成り立たないことが国民にとっての大きな損失になるということは明らかです。インフラの整備・維持管理だけでなく一般の人にとっても、家を建てる、リフォームするなどに支障が生じます。建設産業が成り立たなくなることによって、全国の至るところで国民生活や経済成長のボトルネックが生じるという事態は絶対に避けなければならず、ここには非常に大きな公益があります。だからこそ、これまで公共発注者を中心に行ってきた取組みを広げていかなければいけないと思っています。

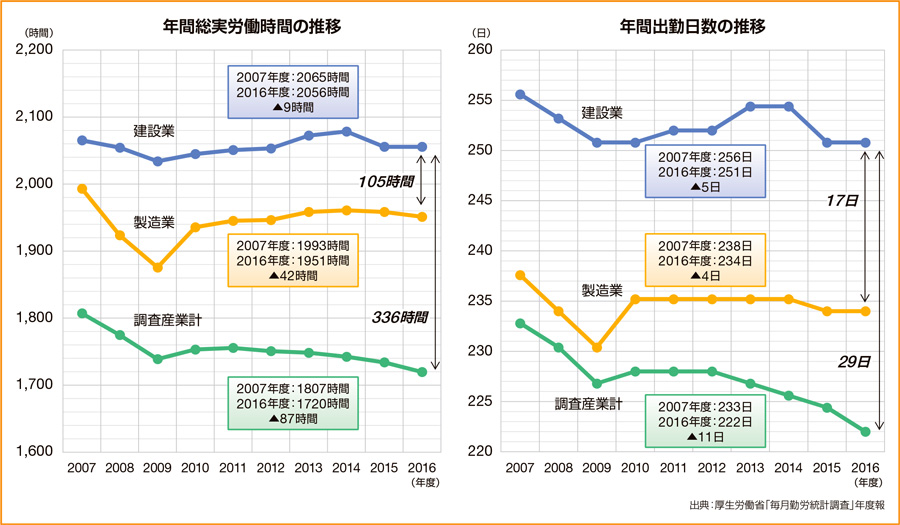

(参考)年間総実労働時間の推移・年間出勤日数の推移