現場の安全12か月!

4月 新人教育 テーマは危険感受性の向上

建設現場での安全活動は日々行われているものの、それでも起きてしまう事故。

本稿では、四季の移り変わり、年中行事、1年の流れなどを踏まえ、毎月のテーマを掲げ、重点的に安全活動を行うことを提案するものです。現場の安全活動をより活発化させましょう!

4月 新人教育 テーマは危険感受性の向上

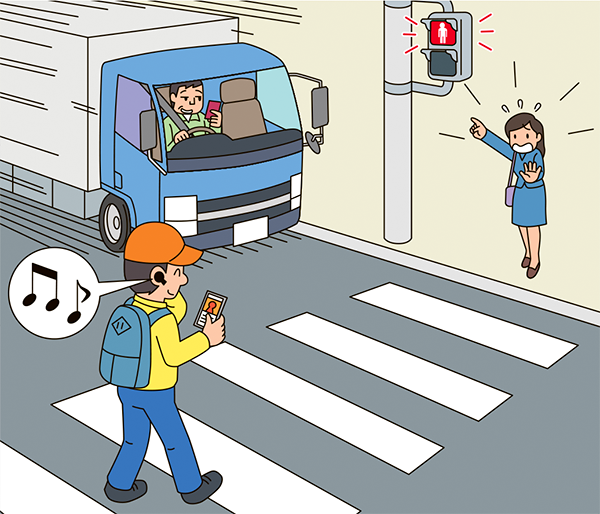

「危険感受性」とは、どのような危険があるのかを直感的に感じ取ることです。つまり、「危険にどれくらい敏感か」です。

成熟社会では、日常の危険が少なくなり、建設現場も例外なく、昔に比べて安全な作業環境が整備されています。“何が危険か”“どこに危険が潜んでいるか”、が直感的に感じにくくなっています。

安全な日常で育った今の若い世代はこの傾向が顕著です。新しい安全教育を構築していかなければならず、新人教育では、現場に潜む危険をていねいに教えていく必要があります。

危険と言われる建設現場でも危険感受性の低下が課題

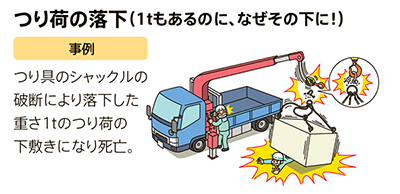

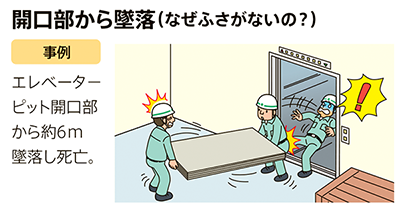

東京の中央労働基準監督署が実施した建設現場の所長を対象としたアンケート調査では、「現場で働く人の危険感受性が低下している」との回答が実に80%近くを占めました。危険感受性の低下により、以下のような事故が実際に起こっています。

危険感受性を高める教育等

危険感受性を向上させるため、五感で受け止められる“疑似体験”の危険体感教育(VR等)、現場での危険の見える化、過去の生々しい災害事例を学ぶことなどが有効です。

■ 先輩などの危険な体験談をきく

身近な先輩などの体験談をきくことにより、自ら体験していなくても、その危険のおそろしさを感じることができます。若者からは「若者は知識や経験の不足が危険感受性の低下につながっており、経験豊富な人を交えたグループ討議などは、危険感受性向上につながる」との声があげられています。

■ 危険感受性を高めるための質問の投げかけ

質問を投げかけてみてください。それにより、危険な状況、災害の悲惨さなどをイメージさせ、危険感受性の向上につなげます。

例

- ● 脚立では、わずか90cmの高さから墜落して死亡した事例を知っていますか?

- ● 「頭から墜落したら」「下に鉄筋が突き出ていたら」、墜落が死亡災害につながることをイメージできますか?

- ● せき髄を損傷すると、神経がマヒして下半身不随につながることを知っていますか?

高木 元也 (たかぎ もとや)

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 安全研究領域特任研究員 博士(工学)

名古屋工業大学卒。総合建設会社にて施工管理(本四架橋、シンガポール地下鉄等)等を経て現職。現在、建設業労働災害防止協会「建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討委員会」委員長等就任。

[主な著作等]NHKクローズアップ現代+(あなたはいつまで働きますか?~多発するシニアの労災他)、小冊子「現場のみんなで取り組む外国人労働者の災害対策・安全教育」(清文社)他。

【冊子PDFはこちら】