名建築のつくり方

前代未聞の空気膜構造 どう成り立たせた?

| A アンサー 1. 柱梁を立てず、空気だけで自立する |

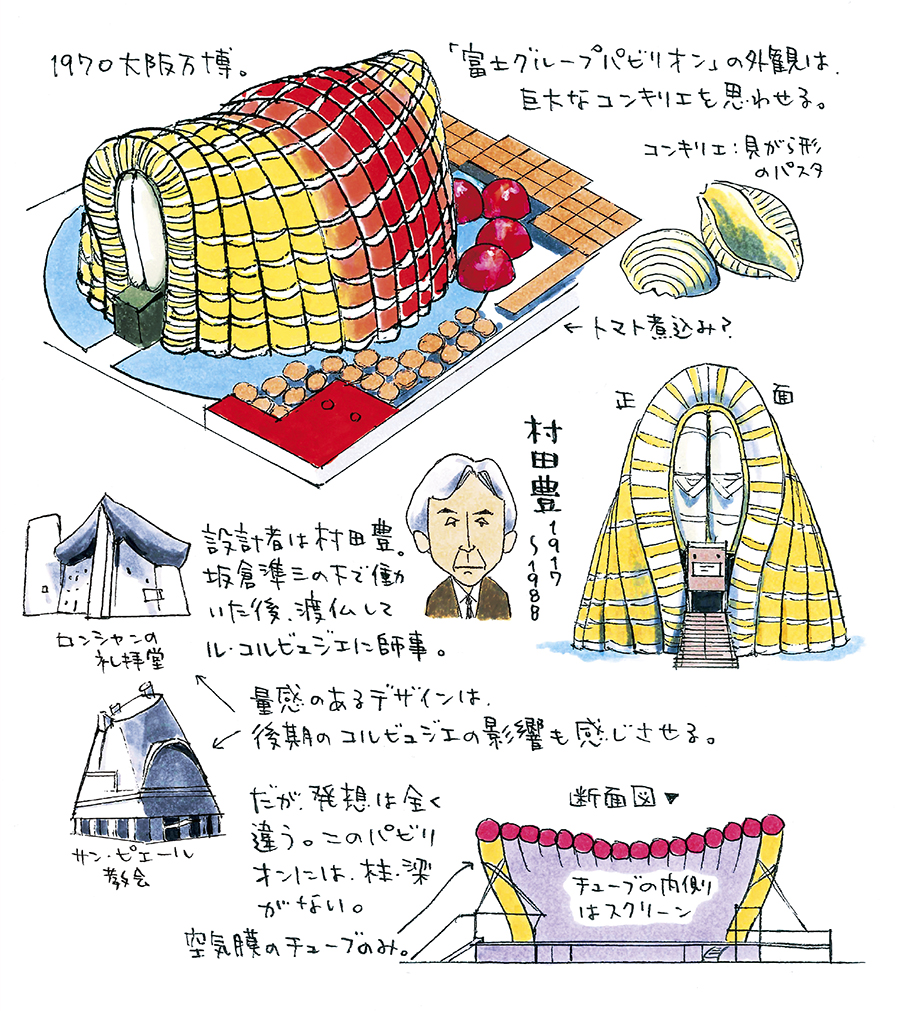

1970年の大阪万博(日本万国博覧会)では、各国のびっくり建築が会場内にずらりと並んだ。そのなかでも、“つくり方のびっくり度”で群を抜いていたのが、日本の「富士グループパビリオン」だ。

設計者は建築家の村田豊(1917〜1988年)。1941年に東京美術学校建築科を卒業後、坂倉準三建築研究所に入所。1957年、パリに留学。坂倉の師でもあるル・コルビュジエの下で働いた。帰国後、自分の事務所を開いた村田が53歳で実現したのがこのパビリオンだ。

建物の形は、貝がら形のパスタ「コンキリエ」を思わせる。最高高さは31m。色鮮やかな外観をよく見ると、円筒状の空気膜チューブの列だ。その彫刻的な造形は、パリで師事したコルビュジエの影響も感じられる。だが実は、この形は村田が細部にこだわって決めたものではない。村田が決めたのは、形ではなく“つくり方のルール”だった。

「原理に従い自然に生まれる形」

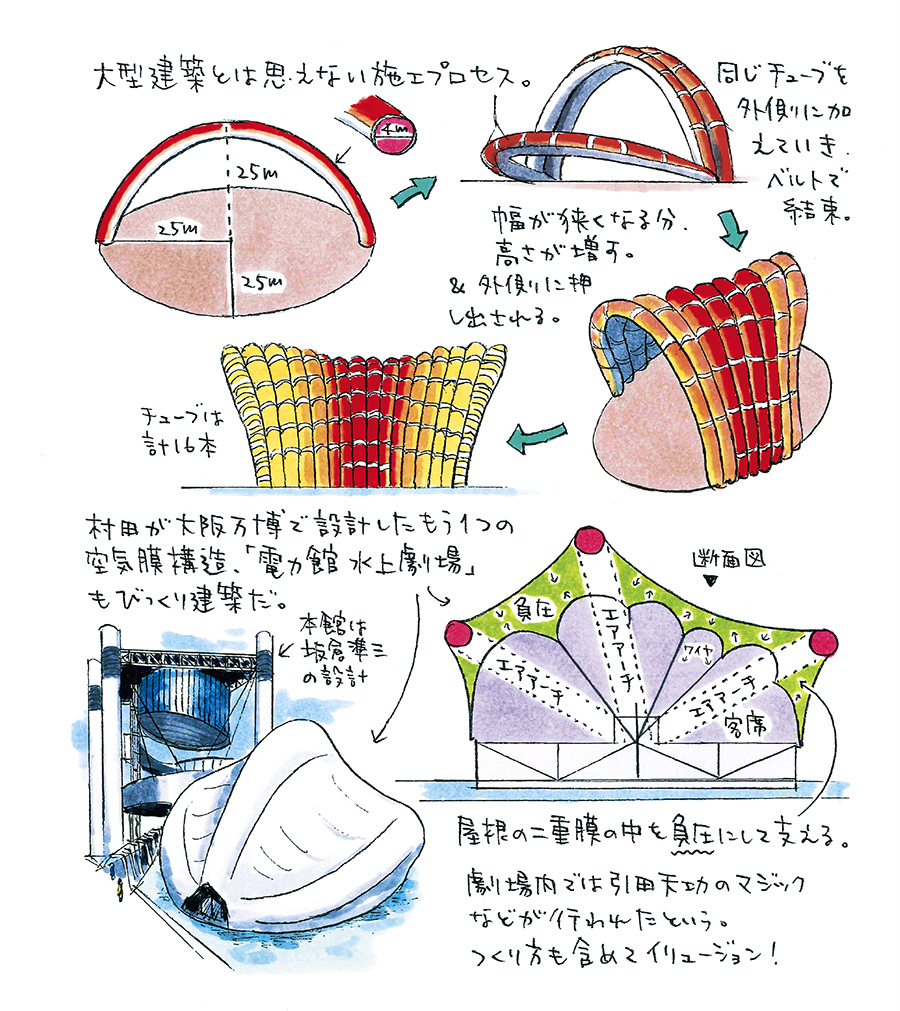

こんなルールだ。平面形はシンプルな直径50mの円。そこに空気膜のチューブ16本をアーチ状に並べる。チューブは太さが4m、長さが平面の円周長の2分の1。

内部の気圧を上げたチューブを吊り上げ、中央部からアーチを架けていく。妻側に向かって1本ずつ増やしていき、チューブ同士をベルトで結束する。

チューブは中央部ではきれいな半円弧を描くが、両端ほどスパンが短くなり、高さが高くなる。支える柱や梁はない。ゆえにチューブが相互に押し合うことで、両端に至るほど外に押し出され、たるんだ状態となる。こうして巨大なコンキリエが生まれる。設問の答えは(1)だ。

村田は、構造家の川口衞(1932〜2019年)とともに、このパビリオンを実現した。川口によれば、村田は「造形の原理だけを自分は考える。あとは、その原理に従って、自然に生まれてくる造形がよい」と語っていたという。

もう1つのびっくり構造

村田は大阪万博で、川口とともにもう1つの空気膜構造を実現した。「電力館水上劇場」だ。

電力館は吊り構造の本館(設計:坂倉準三)と、別館の水上劇場の2つの建物で構成される。村田が設計した水上劇場は、水に浮かぶ外径23mの円形の施設。上部に3本の空気膜アーチ、その間に内外2重の屋根膜が張られていた。底部にはビニール膜製の多数の浮き袋があり、上演中に建物全体が180度回転する仕組みだった。

一般的な二重膜の空気膜構造では内部を加圧して構造体を支持するが、この建築では負圧を用いた。3本のアーチに取り付けた屋根膜と、室内側からワイヤロープで引っ張る天井膜の間の空気を少し抜いて負圧にする。すると屋根膜は室内側へ、天井膜は上側へそれぞれ吸い寄せられ、安定した形となる。

見た目の伝わりやすさでは富士グループパビリオンが勝るが、構造形式の斬新さではこちらも負けていない。

モントリオール万博に刺激

1970年の大阪万博では、村田・川口コンビ以外にも、多くの膜構造建築が実現した。この陰には、万博後に膜構造の施工で一躍有名になる太陽工業の奮闘があった。

1967年のモントリオール万博で、当時の太陽工業社長が西ドイツ館(設計:フライ・オットー)の膜構造に感銘を受け、大学や研究機関などと巨大な膜構造物の研究開発に注力。多方面に働きかけた結果、大阪万博での膜構造物の90%以上を同社が担当することになったという。

膜構造に限らず、“つくりたい技術”が施工者側にあったから実現した万博だったといえる。

参考文献・資料:

『日経アーキテクチュア』2012年5月10日号「山梨知彦の名建築解読」、同2017年11月9日号「私の駆け出し時代」、『昭和モダン建築巡礼完全版1965-75』(2019年)、『産経新聞』2018年11月6日「EXPO’70秘話 太陽工業の挑戦」、万博記念公園公式サイト

【冊子PDFはこちら】