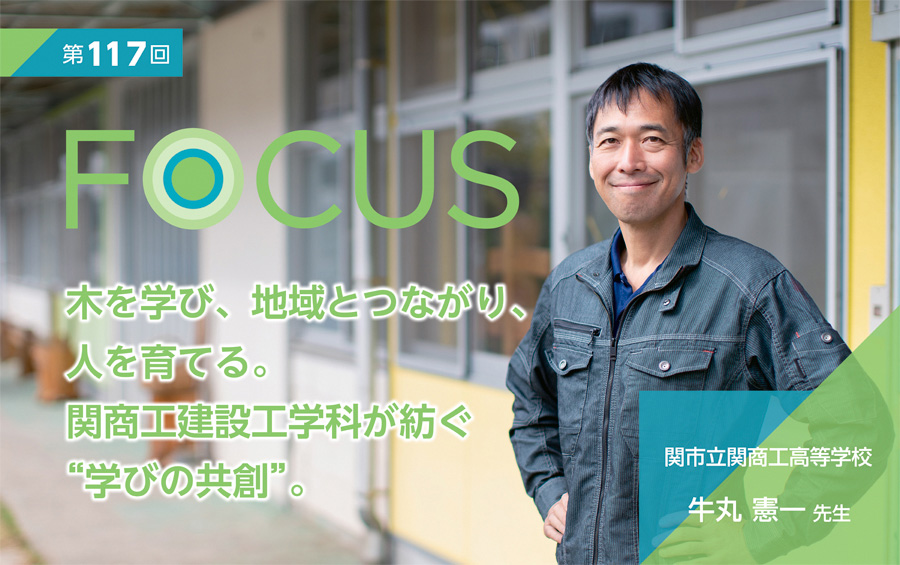

FOCUS

地域に根ざした教育で未来を築く。ICTや幅広い経験を活かし、生徒の成長を支えたい!

ICT活用や本質的な学びを

深めることで生徒を育む

森嶋先生が特に力を入れているのが、ICTの授業への活用だ。

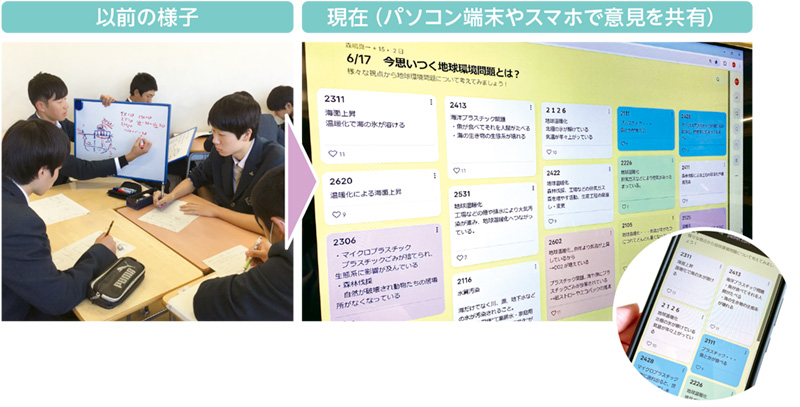

「1年次・2年次の生徒は全員パソコン端末を持っており、それを活かしたグループワークなどを行っています。情報共有やブレインストーミング、グループでの発表なども端末を用いて簡単に行えるようになったので、教育の可能性は大きく広がっていると感じています。もちろん直接的な対話、体験的な学びによって理解が深まる部分もあるため、双方の良さをどのように活かしてより良いものにしていくか、試行錯誤をしながら進めているところです」。

ときには教室を飛び出し、生徒とともに校内を巡りながら身近な題材を探すといったことも。そうしたときに大切にしているのは、 “なぜ?”という問いを生徒に繰り返し投げかけることだ。

「“なぜ建築基準法に則って面積などの計算をするのか”といった基本的なことから、“なぜあのような隣棟間隔なのか”、“なぜあの位置にエキスパンションジョイントを設けているか”といった細かな部分まで、“なぜ?”という問いを重ねることで本質を突き詰め、根本的な理解を深められるよう促しています」。

探究心をもって好きなことを

極めてほしい!

父が大工だったことから、ものづくりの道に進んだ森嶋先生。教員となる以前には、基本設計や設備修繕・外壁修繕などの仕事にも携わった。

「特に印象に残っているのは、畜舎の基本設計の仕事。打合せに伺ったり記録を書いたりと多忙な日々でしたが、大いに勉強になり、基本設計も楽しかったです。恩師からの“生徒に建築を教えてみないか”という電話をきっかけに教員の道に進みましたが、建築の仕事に携わった経験は今も貴重な財産です。また教員として正規採用されるまでにも、建築以外にインテリアや機械、電気など、様々な分野の授業を担当してきました。幅広く工業教育に携わったことが、現在にも活きていると感じています」。

教員生活を通して、卒業生たちとの再会や保護者からの感謝の言葉に大きな喜びを感じると話す森嶋先生。地域に貢献する人材の輩出に向けて、今後の抱負を伺った。

「少子化による生徒数減少の影響もあり、空き教室が多くなっています。それ自体は大きな課題ではあるものの、そうした空き教室を活用して、アクティブラーニングができる空間を作れないかと思案しているところです。可動式のデスクなどを用意し、製図の練習や資格の勉強、あるいはグループワークなど、生徒がやりたいこと・必要なことに取り組めるマルチな場を設けたいと思っています。今の生徒は幼い頃からデジタルに慣れ、身の回りにパソコンやタブレット、スマートフォンなどのツールも充実しています。それは、自分たちでとことん調べ、学びを深められる環境が常にあるということ。“探究心”をもって、好きなことをとことん突き詰め、極めてほしいと思います」。

一人でも多くの建築好きを育てたい──その想いを受けて育った生徒たちが、未来の地域、未来の建築を支える存在となることが期待される。

以前はホワイトボードを用いて行っていたグループワーク。「生徒それぞれのパソコンやスマートフォンなど、デジタルに置き換わったことで情報共有やアイデアの整理・集約などがよりスムーズになりました。ICTのメリットを活かし、より良いものにしていく狙いです」

近年の課題研究の中でも印象的な銀閣寺(東山慈照寺)の模型。前任校(甲府工業高校建築科)での取り組みですが「材料の拾い出し、調達や段取り、レーザーを使った加工などまで、すべて生徒の手でやり遂げることができた課題研究作品です。これだけのものを作れるまで頑張ったこと、成長してくれたことが嬉しかったです」

|

山梨県笛吹川フルーツ公園

1995年に開園した“花とフルーツとワインの公園”をテーマとする都市公園。敷地内にはひときわ目を引く個性的な3つのドームが並びます。「20年以上前、学生時代に仲間と一緒に見学に来た建物です。当時は卒業設計に関連して、この建物が掲載されている建築雑誌を持ちながら見学しました。大空間の構成や近未来を予感させる建物に圧倒されたことを、今でも鮮明に覚えています」と森嶋先生。 |

山梨県立富士北稜高等学校

〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原1−23−1

WEB:http://www.hokuryoh.kai.ed.jp/

◎本誌記事の無断転載を固く禁じます。

【冊子PDFはこちら】