特集

建設会社の働き方改革の現状と人手不足対策

「育てられない」「辞めていく」「人が採れない」の3つの課題への具体策

では、「育てられない」「辞めていく」「人が採れない」の3つの課題についてどのような対策が有効だろうか。技能者を雇用する専門工事会社の事例を中心に解説する。

①「育てられない」――育成環境への投資がカギ

まず人材育成について参考になるのが、福島県の東陽電気工事株式会社(東陽電気)の事例だ。同社は社員数10名程度の中小企業だが、思い切って電気工事士を育成するための研修棟を2021年に建設。「見て覚えろ」ではなく「安心して失敗できる環境」を用意することにした。結果、教育環境がしっかり備わっているという安心から地元の工業高校から定期的な応募があるようになった。自社の社員の研修用に建設した研修棟だが、今では他社からも研修の依頼がある。「職人は10年修行しろ」の時代から「教育に投資して早期に戦力化する」時代に建設業界も変化しつつある。

また、愛媛県の株式会社長浜機設の事例も参考になる。同社は施工管理技士試験の勉強会だけでなく、投資を学ぶマネーセミナーや親御さんと食事をするための「親孝行手当」の支給など、技術から社会人教育にまでとにかく手間をかけている。同社では工業高校など専門系の学科の学生ではなく普通科の学生が新卒で入社し、活躍している。工業高等学校や高等専門学校の人材には大手ゼネコンも注目しており、資格を保有する即戦力の生徒、学生はどんどん大手企業に入社していく。中小企業は建設学科以外の人材を採用、育成していくことも選択肢に含めた方が良い。

上記2社の事例以外にも、研修施設や育成制度を整備する会社が増えている。ICT施工などの技術革新によって、若手の早期戦力化に成功している会社もある。全国的に職業訓練校などの公的育成施設が閉鎖・統合で減っているので、自社で技能者を育成する環境に投資することがカギになる。投資に関しては様々な公的補助制度、助成金、優遇税制があるので、中小企業でも投資には踏み切りやすくなっている。

②「辞めていく」――離職対策

離職対策については「月給制への移行」「移動負担の軽減」「休みを取りやすくする」、の3点が有効だ。

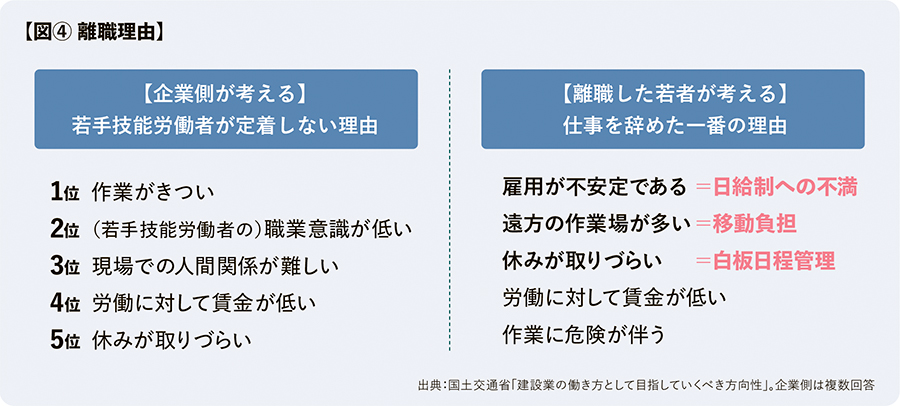

国土交通省の離職理由調査(図④)では経営者の多くが若手社員の離職理由について「作業がきつい」「(若手技能労働者の)職業意識が低い」「現場での人間関係が難しい」と考えているが、実際の若手社員の離職理由は、日給制などで「雇用が不安定である」「遠方の作業場が多い」「休みが取りづらい」が上位で、賃金については4位。経営者の考える離職理由と実態には大きなギャップがある。

「移動」に関しては、建設業は自宅、現場、事務所の3つの距離が離れているので、「直行直帰」を可能にして移動負担を軽減するのが望ましい。ところが、「タイムカード打刻」「紙の日報」の会社の場合、「わざわざ朝と現場終わりに事務所に寄る」などの無駄な移動が発生する。「休み」に関してもホワイトボードで日程を管理している会社はどの時期が忙しいかもわからず、社員は休みが取りづらい。先述の2024年問題への対策も踏まえ、早急に「手書き文化」からの脱却が重要だ。様々な非効率を抱えたまま賃金だけ上げて、社員を引き留めるのは経営的にも無理がある。

「紙とホワイトボードだらけの事務所を見て、応募した若者が入社を辞退した」などの話も聞く。2025年の大学入学共通テスト(旧大学入試センター試験)から「情報」科目が追加された。令和の若者は学校でプログラミングを習っているのに、大人たちが「IT音痴」では若者は離職していく。

③「人が採れない」――時代に合わせた採用手法への対応

人材採用に関しては「脱ハローワーク」「採用のデジタル化」の施策が重要だ。

厚生労働省の雇用動向調査を見ると、2014年から2019年にかけて建設業のハローワーク経由の中途採用は半分以下に減少している。背景としてハローワーク職員の非正規雇用化が進み、求人票の精査などのマッチング力が低下していることなどが挙げられる。そのため、民間の求人広告サービスの活用が不可欠だ。また、こうしたサービスを利用して転職先を探している求職者の多くは会社のHPを閲覧して応募するかを判断するため、十分な情報を提供できるようなHP整備も重要だ。

HPに関してはSSL認証(情報セキュリティ認証の一種でURLがhttps始まりになるもの。大手企業や公的機関からアクセスした際に対応していないと閲覧されない可能性がある)の対策も重要だ。求人の応募が絶えない会社のHPにはLINEから問い合わせできる導線設計など、工夫が詰まっている。YouTube、InstagramなどのSNS活用も人材採用には有効だ。

建設技能者は有料人材紹介が法的に制約されているため、他業種以上に採用手法に工夫が必要だ。「製造業の強い地域では製造業と同様かそれ以上の労働環境を用意しないと、異業種との人材獲得競争には勝てない」。こう話していた東海地域の工務店経営者もいる。下水道陥没事故などによって建設業界に注目が集まる中、情報発信はますます重要性を増している。

本当に減っているのは20代の若者ではなく40代の中堅層

「建設業界は若者に敬遠されている」と言われるが、実は建設業界に入職する新卒学生はこの10年、少子化にもかかわらず増加している。女子大学が建築学科を相次いで開設しているなど、女性の増加が若者の増加を牽引している。総務省の労働力調査を見ても20代の建設業就業者は増加している。AI(人工知能)が急速に普及する中、「AIに淘汰されにくく、手に職の建設業界」に魅力を感じるという声もある。

実はこの10年で最も減ったのは40代の就職氷河期世代で、大手から中小まで「中堅が薄い」組織になっている。そのため、「50代のベテランが20代の若者を教える」構図になっている会社も多い。新卒、若者向けの施策だけでなく、中堅層を異業種に流出させないための取り組みも重要だ。

対策が進んでいない会社が多いので、まず1つでも、小さなことからこれまでのやり方を見直すことが他社との差別化になる。「これまでのやり方」を乗り越えることは「心理的抵抗」が生じる。事例として挙げた会社も経営方針を変えた直後は、現場の混乱と反発、ベテラン社員の離職があった。急激な変化ではなく、まず1つずつ、3か月、半年のスパンでこれまでのやり方を見直していくことが重要だ。

混乱と反発を恐れて何もしないと、その先には人手不足倒産が待っている。筆者は大学在学中に家業の塗装会社の倒産を経験している。筆者の父の会社も従業員がどんどん離れていった結果、売上が減って倒産した。「経営者が社員に見限られると会社が傾く」のが建設業だ。

協力会社会・安全大会の変化

筆者は全国のゼネコン、ハウスメーカーの安全大会講師を務めている。従来の安全大会は事故事例の共有などがメインだったが、最近は「データで見る人手不足対策」「業績改善につながるDX」「担い手三法とその影響」などについて安全大会で話してほしいという依頼が増えている。マンネリ化した安全大会では協力会社が元請けから離れていく、という危機感も強い。

建設業は地域によって大きく事情が異なる。例えば北海道では半導体工場などで投資が活発な札幌、千歳周辺地域と道東などの地域では全く人手不足の背景が異なる。工業高校の建設科は新潟、静岡、大阪に少なく、北海道、岐阜、熊本に多いなど採用環境も地域によって大きく異なる。筆者は独自の都道府県別ビッグデータをAIのサポートを得て分析し、各地域事情に合わせた内容を提供している。「ビッグデータ×AI」というと以前は若手経営者からの問い合わせが多かったが、最近は年配の経営者からの問い合わせも増え、世代を超えた業界の変化を感じる。

また有志による「人材採用勉強会」を協力会社会で開催する、「協力会社経営支援センター」を元請主導で開設するなど、協力会社会も大きく変化している。経営層の世代交代が進み元請けと一次・二次請けの関係性も大きく変化している。

■プロフィール

クラフトバンク株式会社:

内装工事会社に端を発する建設DXのスタートアップ。工事会社向け経営管理システム「クラフトバンクオフィス」の開発、建設業特化のリアル交流会「職人酒場®」の運営を行う

髙木 健次(たかぎ けんじ):

クラフトバンク総研所長/認定事業再生士

安全大会、商工会議所建設部会等のセミナー講師の他、メディア監修等を務める。著書に「建設ビジネス」

【冊子PDFはこちら】