特集

建設業法及び公共工事入札契約適正化法の改正について

Ⅰ 労働者の処遇改善

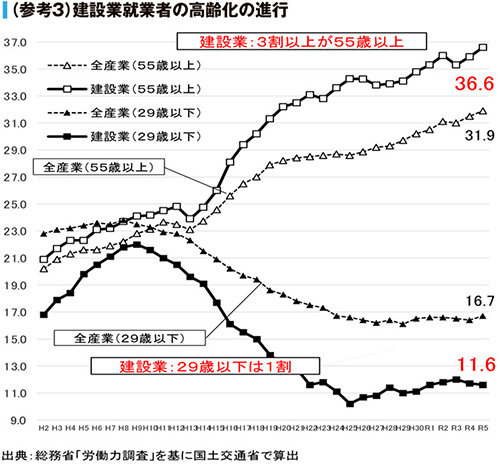

往時より労働者が減少しているとともに、現場の急速な高齢化と若年層の減少が進んでいる建設業においては、若手の入職促進による将来の担い手の確保が急務となっており、必要とされる技能や厳しい労働環境に相応しい賃金引上げなどを含めた技能労働者の処遇改善に取り組むことが必要です。令和6年3月には、内閣総理大臣や建設業団体出席の下「建設業団体との賃上げ等に関する意見交換会」が開催され、国土交通大臣と建設業団体との間で技能労働者の賃金が「5%を十分に上回る上昇」となることを目標とすることが申し合わせられました。また、令和6年3月から適用されている公共工事設計労務単価は前年度比で5.9%の引き上げとなり、令和5年度まで12年連続の引上げとなったところですが、これが現場労働者の賃上げに結び付き、また次の公共工事設計労務単価の引き上げにつながるという好循環を実現できるよう、官民一体となって取り組むことが必要です。

しかしながら、建設工事においては、材料費等の削減よりも技能労働者の労務費等の削減の方が容易であることから、建設業者が価格競争のために労務費分を削ったり、資材の高騰分を労務費の減額によって補填したりするなど、技能労働者の処遇を適切に考慮しないケースが生じています。

労務費は適正な相場観が不明確であるために、その減額に対する抑止力が働きにくいことが要因として考えられますが、労務費を減額したことによる低廉な請負代金の契約が横行すれば、処遇改善を進めようと考えている建設業者においても受注機会を確保するために価格を下げざるを得ない状況となり、適正な競争に基づく建設業の健全な発達が妨げられることとなります。

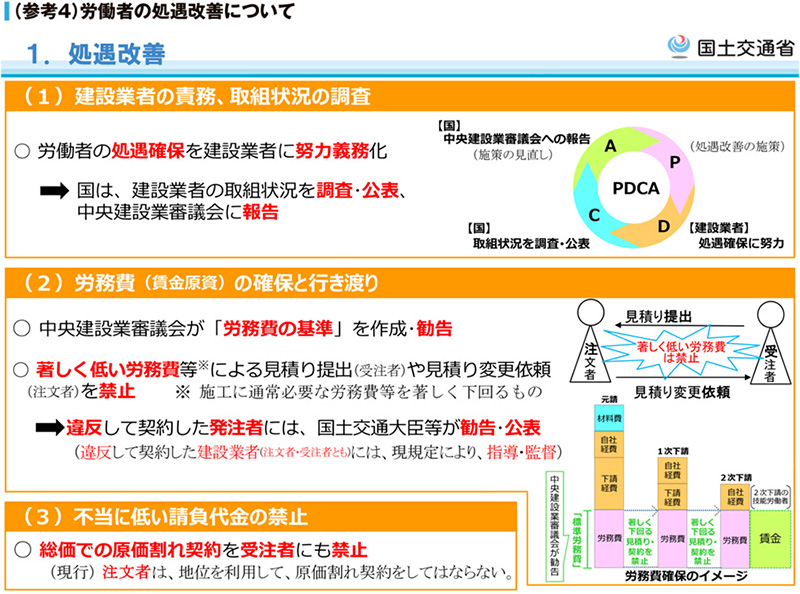

そこで改正法では、学識者・受注者・発注者から構成される公平中立な機関としての立場にある中央建設業審議会が「建設工事の労務費に関する基準」を示すこととし、これを著しく下回るような積算見積りや請負契約を下請取引も含めて禁止することとしています。

具体的には、受注者による著しく低い労務費を前提とした見積り提出や、注文者による著しく低い労務費になるような見積り変更依頼を禁止し、これに違反して契約した発注者に対しては、国土交通大臣あるいは都道府県知事から必要な勧告・公表ができることとしました。また、著しく低い労務費等による契約を締結した受注者に対しては、国土交通大臣あるいは都道府県知事から指示等の処分ができることとしました。これによって、発注者、元請、下請と段階を経ても、適正な労務費の確保がされることとなります。

さらに、適正な労務費が確保できていたとしても、材料費や法定福利費といった他の経費が不足している場合は適正な工事の施工にあたって問題となりますので、受注者の発意による総価での原価割れ契約の締結(ダンピング)についても禁止することとしています※2。

- ※2…令和元年の建設業法改正により、既に注文者に対しては不当な地位の濫用による原価割れ契約が禁じられています。