建設経済の動向

熱中症対策が義務化、建設現場で対応が急加速

2025年6月から企業の熱中症対策が罰則付きで義務付けられた。熱中症の恐れのある作業者を早期発見する体制整備などが求められる。建設業界はどのような対応を迫られるのか。義務化のポイントを解説するとともに、建設現場の対策事例から今後の取り組みのヒントを探った。

2025年の7月は、観測史上で最も暑い7月となった。気象庁によると、平均気温は平年に比べて2.89度も高かった。年々厳しさを増す猛暑は、もはや災害級。最高気温40度超を観測する地点も続出している。屋外作業の多い建設現場にとって、労働生産性の視点からも熱中症対策は後回しにできない重要テーマとなっている。

こうした中、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正。2025年6月1日から全ての事業者に熱中症対策を義務付けた。対象となるのは、暑さ指数(WBGT)28度以上、または気温31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間を超える作業をする場合だ。熱中症となった作業者を早期発見するための体制整備や、発見後の対処手順の作成、職場内での周知を事業者に求めている。対策を怠った場合には、企業側に6カ月以下の拘禁刑または最大50万円の罰金を科す。

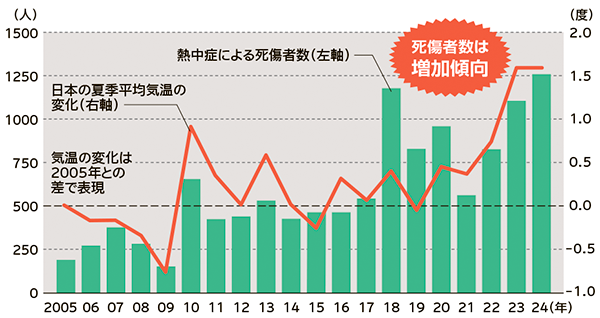

改正の背景には、熱中症による労働災害の増加がある。厚生労働省の資料によると、2024年の職場での熱中症による死傷者数は過去最多の1257人。死者数は31人で、うち建設業は10人と最も多かった。改正は熱中症の重症化を防ぐための初期対応に重点を置くが、実際に熱中症リスクを下げるには法令対応だけでは十分ではない。企業側には予防にまで踏み込んだ対応が求められている。

日本の夏季(6~8月)の平均気温は上昇傾向にある。これに伴い、職場の熱中症災害も急増している (出所:気象庁、厚生労働省の統計を基に日経クロステックが作成)

日本の夏季(6~8月)の平均気温は上昇傾向にある。これに伴い、職場の熱中症災害も急増している (出所:気象庁、厚生労働省の統計を基に日経クロステックが作成)

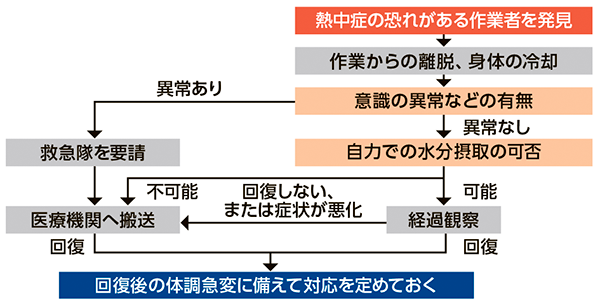

熱中症の恐れがある作業者に対する処置の例 (出所:厚生労働省の資料を基に日経クロステックが作成)

熱中症の恐れがある作業者に対する処置の例 (出所:厚生労働省の資料を基に日経クロステックが作成)

デジタルで高度化する熱中症対策

現場のアイデアを生かした取り組みも

建設会社各社は今回の義務化を機に、熱中症対策の強化に動き始めている。先進事例として注目されるのが、大規模プロジェクトを皮切りに実装が進むデジタル技術による熱中症管理だ。例えば、大手建設会社は東京都心の現場で気象センサーを導入。観測データをリアルタイムで表示するディスプレーを現場事務所に設置し、アラートを出す体制を整えた。リスクの見える化で先手を打つ狙いだ。

ウエアラブル機器の開発・導入も活発だ。腕時計型センサーで作業員のバイタル情報をリアルタイムでモニタリングし、異常時に現場管理者へ通知、迅速な救急対応に生かせるサービスも登場している。ペルチェ式ベストといった「冷感ベスト」も、近年多彩なバリエーションが登場して話題になっている。

先端技術の導入だけでなく、現場のアイデアを生かした取り組みも広がっている。例えば、大手住宅会社が戸建て住宅の現場で始めた仮設エアコンを導入する試み。工事中の住宅内を休憩所にするアイデアだ。建設会社が食品会社と組んで、塩分補給のためのゼリーを開発したニュースも話題になった。各社あの手この手で対策に奔走している。

熱中症対策はコストが掛かり、大手に比べて中小の現場で対応が遅れ気味だ。だが積極的に対策を講じなければ、離職が進むなどの事態にもつながりかねない。最新技術と現場の工夫をどう組み合わせるか、建設業界全体で知恵を絞って、熱中症対策に立ち向かっていくことが必要だろう。

気象庁の見通しによると、2025年は9月も平年より気温がかなり高い日が続く。9月に入っても猛暑が収まらない昨今、熱中症対策の重要性は一段と増している。暑い中でも無理せず働ける現場へ、新しい規制をチャンスと捉えて対策を着実に進めたい。

【冊子PDFはこちら】