日本経済の動向

中小企業の持続的成長に向けた課題と打ち手

昨今の物価上昇や高水準の賃上げ、そして日本銀行の利上げにより、企業経営を巡る環境が大きく変わりつつある。そうしたなかで、日本経済が全体として拡大し続けるためには、企業数の99%超を占め、労働者の約7割を雇用する中小企業の持続的な成長が欠かせない。そこで今回は、中小企業が直面する課題を整理したうえで、必要と考えられる打ち手について解説する。

中小企業が直面する3つの課題

日本の中小企業が今後持続的な成長を実現するうえで、避けて通れない3つの課題がある。

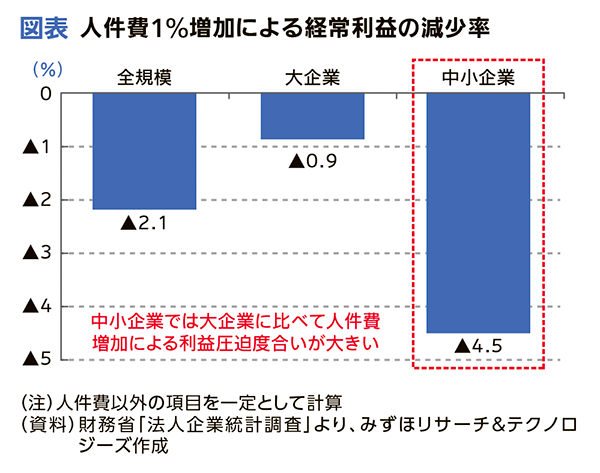

第一に、人口減少に伴う人手不足の深刻化だ。中小企業の人手不足感は大企業に比べて強い。日本銀行の「短観」で2023年度の新卒採用実績をみると、大企業ではコロナ禍前と同等の増加ペースが続いている一方、中小企業では新卒採用数が前年割れし、コロナ禍前を下回る結果になった。人手確保のために高水準の賃上げが求められるのは大企業・中小企業どちらも同じだが、中小企業では人件費1%増加による経常利益の減少率が4.5%と大きく(大企業は0.9%)、賃上げの負担が相対的に重い(図表)。人件費増を吸収する生産性向上の取り組みも遅れており、帝国データバンクによれば2024年の人手不足倒産は342件と前年(260件)から3割増加した。

第二に、脱炭素化に向けた取り組みだ。日本商工会議所の調査によれば、脱炭素化に向けた何らかの取り組みを実施している中小企業は全体の7割にのぼる。しかし、その多くは省エネが中心であり、「温室効果ガス排出量等の把握・測定」はまだ4分の1程度と少ない。今後、スコープ3(サプライチェーン上の他社の排出量)の開示義務化が進むに伴い、中小企業が取引先の大企業などから排出量の測定を求められるケースも増えると考えられる。

第三に、金利上昇による支払利息の増加だ。有利子負債利子率が1%上昇した場合の経常利益の減少率を計算すると、大企業では6%にとどまる一方、中小企業では9.6%と利益に対する影響が大きい。負債・自己資本全体に占める有利子負債の比率は大企業・中小企業ともに3割前後で大きく変わらないが、中小企業は総資産に対する利益率が大企業に比べて低いため、金利上昇が利益を圧迫しやすい。今後、日本銀行は政策金利を2025年度中に1%程度まで引き上げる可能性が高く、当面は金利上昇が中小企業経営の重石になる状況が続くだろう。

課題を克服するための打ち手とは

これらの課題を克服するための打ち手として、最も重要なのは生産性の引き上げだ。具体的には、生産性向上に結び付くデジタル化などの設備投資が成長のカギを握る。

中小企業におけるデジタル化の取組段階別に労働生産性や売上高の変化をみると、顧客・在庫情報をシステムで管理して業務フローを見直したり、蓄積した業務データを分析して販路拡大・新商品開発を行ったりしてデジタル化の取り組みを高度化する企業では、生産性や売上高が改善する傾向がある。ただし、現時点では中小企業の設備投資に占めるソフトウェアの比率は大企業に比べて低く、デジタル化の取り組みはまだ途上であると言えよう。さらに、導入したソフトウェアを使いこなせるIT人材の育成も同時に進める必要がある。

このように、生産性向上に資するデジタル化の進展には、ソフトウェア投資と人的資本投資の両面で大胆な経営の転換が必要だ。その手段の一つとして有望なのが、中小企業のM&Aである。中小企業庁の分析によれば、M&Aを実施した中小企業は、実施していない企業に比べて売上高、設備投資、生産性が改善する傾向があることが明らかになっている。事業承継ニーズの高まりから中小企業のM&Aが注目されて久しいが、経営の転換という点でもM&Aを有効活用する余地がある。こうした打ち手を通じ、中小企業の経営を「投資積極化→生産性向上→収益増」の好循環に移行させることが望まれる。

【冊子PDFはこちら】