建設経済の動向

遠隔施工が変える働き方、人材確保の切り札に

災害復旧など二次災害のリスクが高い現場で使われることが多かった建設機械の遠隔施工が、普段の工事でも使われるようになってきた。労働環境改善や人手不足解消の切り札として、地域の建設会社が積極的に導入する事例も見られる。最前線の取り組みから、建設産業の未来を展望する。

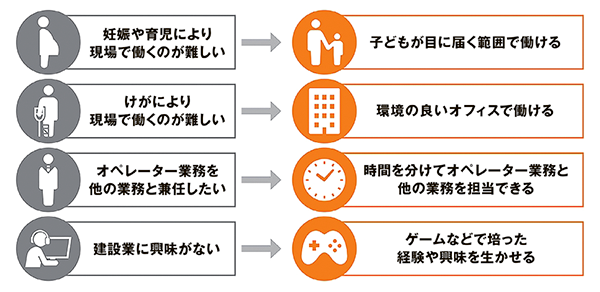

労働環境の改善につなげ、新たな人材を呼び込む——。災害復旧工事に限らず、通常の工事で建設機械の遠隔施工に取り組む動きが、人手不足に危機感を抱く地方の建設会社に広がりつつある。

例えば、新潟市に本社を置く広瀬。遠隔施工の実装に当たり、「遠隔オペレーター」として新たに5人の女性を採用した。出産や育児などで一時的に働けなくなった場合も想定し、余裕を持たせた人員配置としている。新潟県発注の造成工事では、小売業から転職してきたばかりの人材が活躍。遠隔施工の導入が未経験者に門戸を開く契機となっている。

北海道赤平市の植村建設は、遠隔施工の実証フィールドを整備し、必要な技術の自社開発に取り組む。生産性向上へ、時間帯によって無人機と有人機を使い分けることを検討中だ。夜間に遠隔操作することで建機の稼働時間を増やすという。「夜間に働きたい」「夜間しか働けない」といった新たな働き手の掘り起こしにもつながる取り組みだ。

こうした事例が示すように、遠隔施工は「理想の現場」を実現するポテンシャルを秘めている。けがや育児、加齢による体力低下などによって現場作業が難しい人でも、室内で快適に操作できる。また、オフィスワーカーとオペレーターを兼任することや、1人で複数台の建機を管理することも可能で、効率化や生産性向上に大きなメリットがある。

実際に遠隔施工に積極的な会社では、未来の人材開拓に手応えを感じているようだ。前出の植村建設の植村正人代表取締役社長は日経クロステックの取材に「建設業に関わる人の数が増えることが最大のメリットだ」と語っている。

遠隔操作システムの操縦席(写真:日経クロステック)

遠隔操作システムの操縦席(写真:日経クロステック)

ゲーム風操作で未経験者も扱いやすく

通信や法令の環境整備が普及の鍵に

こうした取り組みを支えるのが遠隔施工の技術革新だ。バックホーによる土工事だけでなく様々な工種で実用化が進む。

近年目立つのが、操作インターフェースを改善する技術の開発だ。例えば日特建設は、法面コンクリートの吹き付け機をゲームコントローラー型のリモコンで操縦したり、ダムの基礎地盤へのグラウト注入をタッチパネルで制御したりといった技術の開発を進める。未経験者でも直感的に扱いやすく、多様な人材を現場に呼び込む仕掛けとなっている。

今後の普及の鍵を握るのが通信環境の整備だ。近年、米スペースXが提供する「Starlink(スターリンク)」などの衛星回線が注目を集めている。空が開けた場所なら、アンテナを設置するだけで安定した通信が可能になる。映像の遅延や揺らぎを減らす技術開発も進んでいる。操作性はオペレーターの五感から得られる情報の量や質が左右する。表示映像の立体化や振動伝送機能など実際の建機の操作環境に近づけることが焦点となっている。

法令の整備も欠かせない。内閣府の規制改革推進会議は2025年5月の答申で、建機の遠隔運転や自律運転を行う場合の労働災害防止対策に関する専門家検討会の設置を盛り込んだ。厚生労働省が主体となって労働安全衛生法の関連法令の改正に動き出す見通しだ。

遠隔施工の利用が広がれば、従来にない柔軟な働き方の実現だけでなく、地域社会の雇用創出にもつながる可能性がある。建設産業が多くの人にとって魅力ある選択肢となるよう、今後も官民一体となった取り組みが求められるだろう。

遠隔施工で目指す「理想の現場」(出所:日経クロステックが取材を基に作成)

遠隔施工で目指す「理想の現場」(出所:日経クロステックが取材を基に作成)

【冊子PDFはこちら】