建設経済の動向

サーキュラーエコノミーで変わる建設リサイクル

2000年5月の建設リサイクル法制定から25年。建設現場の3R(リデュース、リユース、リサイクル)が進み、建設廃棄物のリサイクル率は97.2%まで上昇した。しかし再生した資材の用途は限定的で、足元で在庫が積み上がる。問題解決には、建設版「サーキュラーエコノミー(循環経済)」の構築が急務となっている。

建設工事で生じる廃棄物は、建設リサイクル法制定を機に建設現場の3Rが進んだことで、大半が再資源化されるようになった。コンクリート塊や汚泥、木くず、廃プラスチックといった建設廃棄物全体のリサイクル率は、国土交通省の最新統計(2018年度)で97.2%。世界トップの水準だが、雲行きが怪しくなっている。

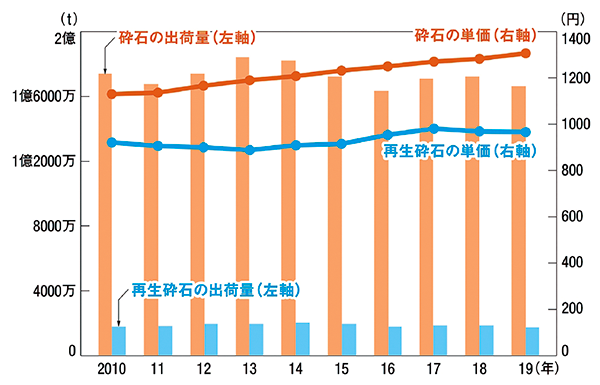

例えば、建物やインフラの解体工事などで発生するコンクリート塊。東京都近郊でコンクリート塊を回収して再生砕石を製造するリサイクル会社の幹部は、日経クロステックの取材に対し、「5年後にはビジネスが成り立たなくなる」と話す。需給バランスが崩れているのがその理由だ。

再生砕石の主な用途は道路路盤材。今後、国内で道路の延伸は多くを見込めず、更新工事での使用量も限られる。需要を求めて遠方に運ぶと手間やコストがかかるが、再生砕石の単価は低いまま。そのため、コンクリート塊の回収や処理の費用を上げることになり、解体工事費が上昇、建物やインフラの更新がままならなくなる――といった悪循環に陥っている。

砕石および再生砕石の出荷量と出荷単価の推移。単価は1t当たり(出所:経済産業省の資料を基に日経クロステックが作成)

砕石および再生砕石の出荷量と出荷単価の推移。単価は1t当たり(出所:経済産業省の資料を基に日経クロステックが作成)

国交省が環境行動計画を改定へ

「水平リサイクル」を推進

リサイクル率を今後も高い水準で維持するには、より多くの用途で使えるようにする必要があるだろう。だが、利用先として期待されるコンクリート用再生骨材の普及は伸び悩んでいる。東京都内では2021年開催の東京五輪施設など、数えるほどの使用例があるのみだ。

現場の3Rという従来の延長線では近づく限界。建設リサイクルは正念場を迎えている。行き場がなくなる前に、官民を挙げて対策を講じていくことが急務になっている。

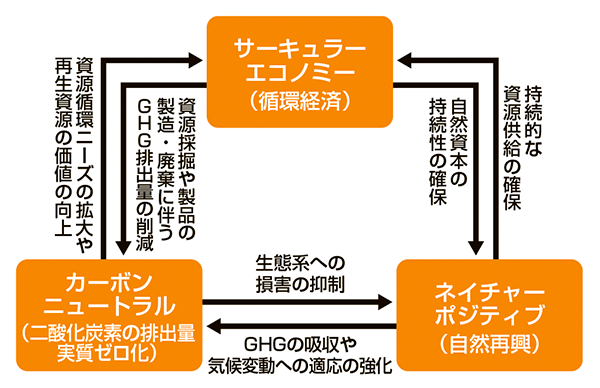

こうした中、注目を集めているのが、欧州発の「サーキュラーエコノミー」の考え方だ。既存資源を有効活用し、できるだけ少ない資源でものをつくることで、廃棄物の排出をなくすことを目指す経済の仕組みを指す。資源の有効活用と経済成長の両立を図るもので、脱炭素やネイチャーポジティブ(自然再興)の動きとも関連する。

米マッキンゼー・アンド・カンパニーの試算では、建設業界でサーキュラーエコノミーを実現した場合、2050年までに全世界で最大3100億ドル(約44兆円)もの経済効果を生み出すという。国内の建設産業でも大手企業を中心に、再利用を考慮した設計や再生資源の市場整備といった資源循環の取り組みが広がっている。

政府はサーキュラーエコノミーを国家戦略に位置づける。国交省が2025年4月に公表した環境行動計画改定の骨子案では、重点分野の1つに再生資源を利用した生産システムの構築を掲げた。具体的な取り組みとして、建設廃棄物を同種の製品として再生・利用する「水平リサイクル」の推進、インフラ長寿命化による廃棄物の発生抑制などを挙げている。

資源消費量が多い建設産業は、再生資源を受け入れる余地も大きい。今後、技術開発に加え、産業をまたいだ企業間連携、リサイクルを促す制度づくりが進むだろう。サーキュラーエコノミーの構築へ、建設産業が先導的役割を果たすことが期待されている。

カーボンニュートラルやネイチャーポジティブとの関係。GHGは温暖化ガスの略称(出所:環境省)

カーボンニュートラルやネイチャーポジティブとの関係。GHGは温暖化ガスの略称(出所:環境省)

【冊子PDFはこちら】