名建築のつくり方

「ムーブネット」のヒントになったのは?

| A アンサー 2. タイヤ工場内の木造建物の部材活用 |

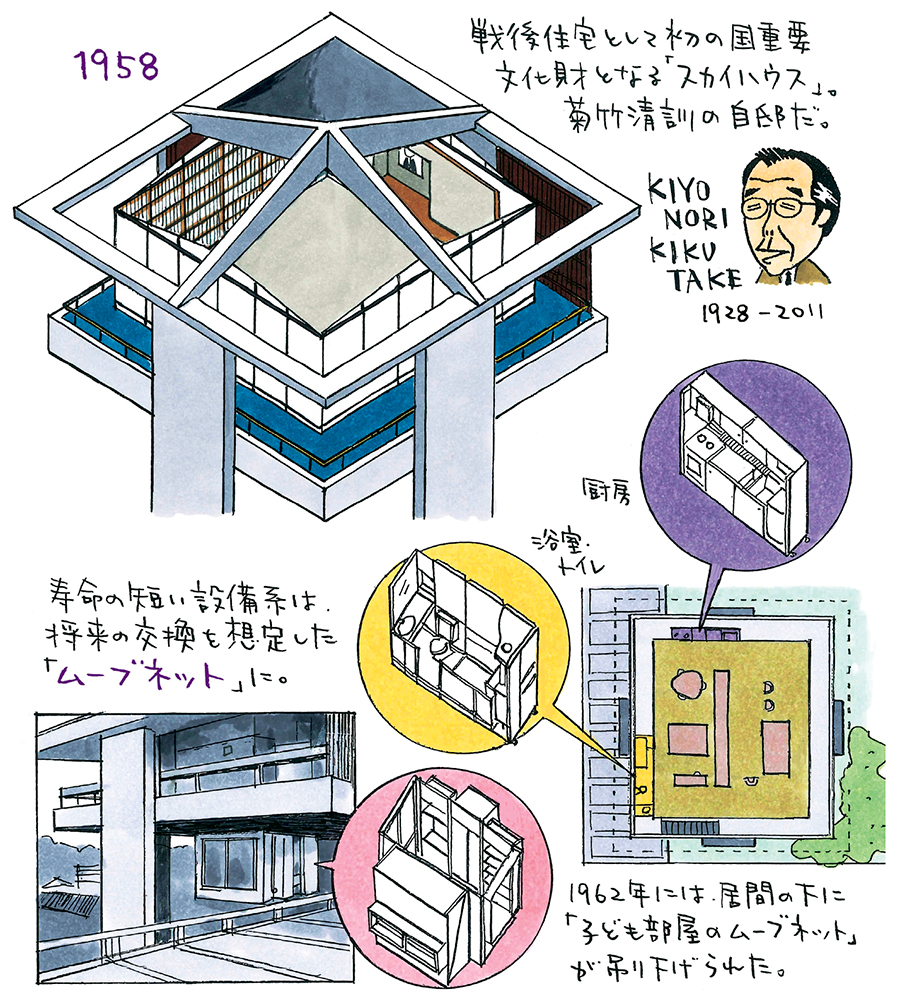

国の文化審議会は2025年5月16日、菊竹清訓(1928~2011年)の自邸「スカイハウス」を重要文化財(建造物)に指定するよう、文部科学相に答申した。戦後に竣工した住宅としては初の重要文化財となる。

1958年、東京・音羽通り近くに完成したスカイハウスは、おそらく20世紀後半の建築界に最も影響を与えた日本の住宅だろう。菊竹は1960年の世界デザイン会議で、黒川紀章らと共に「メタボリズム」を提唱するが、スカイハウスはそれに先立ち、メタボリズムの理論を実践していた。

「メタボリズム」(元の意味は「新陳代謝」)は、社会の変化に合わせて有機的に成長する建築や都市を提唱する前衛建築運動で、日本の建築家たちの先進性を世界に発信した。

子ども部屋もムーブネット

スカイハウスはこんな構成だ。西に向かって下る崖地に、メインの床(3階)を4枚のコンクリート柱によって浮かばせる。東側の前面道路から、ピロティ部分を斜めに架かる階段を上って建物内に入る。床スラブは正方形で、中心に正方形の居間(7.2×7.2m)があり、その四周をバルコニーのような廊下が取り巻く。

最大のポイントは「ムーブネット」。キッチンやバス、トイレなどの水まわり設備をユニット化して廊下部分に取り付け、これを「ムーブネット」と呼んだ。将来の更新をしやすくする仕組みだ。子ども部屋さえもムーブネットとして増築する考え方で、実際、1962年には居間の下に子ども部屋がぶら下げられた。

現在はムーブネットは撤去されており、ピロティだった地上部にも居室が増築されている。「空に飛び立つ」イメージは薄れたが、それは家族の生活に合わせて更新された結果であり、現存する意味は大きい。

解体した木造部材を使って新築

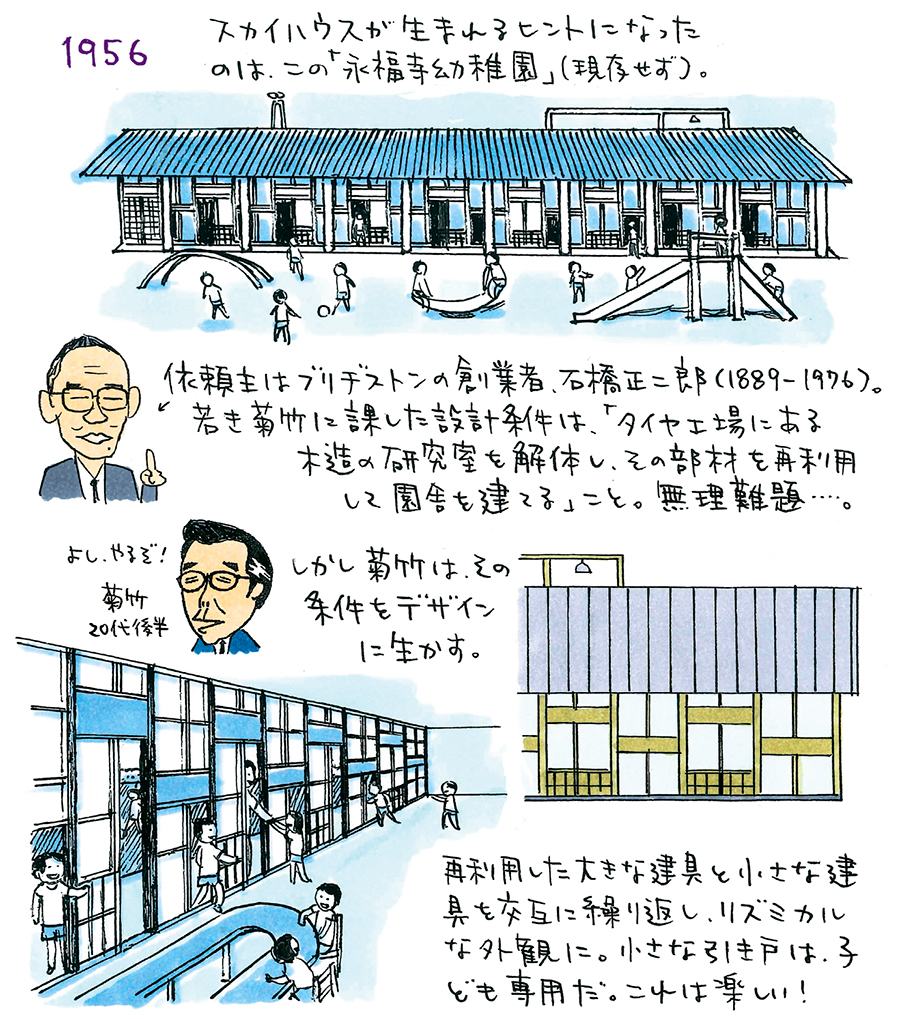

菊竹がこのスカイハウスの核心につながるヒントを得たのが、その2年前の1956年に完成した「永福寺幼稚園」の園舎(現存せず)での経験だった。

依頼主はブリヂストンタイヤ社長・石橋正二郎(1889~1976年)。菊竹と同郷の石橋は創業時に菊竹の祖父から資金を融資してもらった恩があり、若き日の菊竹に目をかけ、多くの施設の設計を任せた。といっても、戦後間もない復興期なので、どれもかけられるコストはぎりぎり。そうした仕事の1つが「永福寺幼稚園」だった。

石橋は地元に園舎を寄贈するに当たり、菊竹に設計を委ねた。寄贈といっても、ゼロからの新築ではなく、別の場所にあるタイヤ工場の木造の研究室を解体し、その部材を使ってつくる、という条件。普通の建築家だったら嫌になってしまいそうな地味な仕事だが、菊竹はこれに前向きに取り組み、再利用ならではの美しい立面の園舎をつくり上げた。

園庭側に、サイズの異なる既存の木製建具を使って、大人が通れる出入口と子どもしか通れない小さな出入口を交互に設けた。子どもたちが得意げに小さな引き戸を開け閉めする様子を想像すると、心が躍る。

菊竹は、大学教育では教わらなかった木造建物の解体・再利用の設計に最初は戸惑ったものの、解体部材の扱いに習熟するにつれ、日本の伝統的な木造建築が将来の増改築や移築を容易にする更新性を備えていたことに気づく。

19世紀末にヨーロッパで生まれたモダニズム建築は、 20世紀に入り、柱・梁で構成される日本の木造建築に大きな影響を受けて発展していったとされる。スカイハウスの原点が永福寺幼稚園だとするならば、世界の建築界は2度、日本の木造建築から大きな影響を受けたといえるかもしれない。

参考文献・資料:

『菊竹清訓 山陰と建築』(展覧会カタログ、2021年、島根県立美術館)、『菊竹清訓巡礼』(磯達雄・宮沢洋共著、2012年、日経BP)、日経クロステック「没後1年、菊竹清訓氏の知られざる建築を巡る」(2012年12月13日)

【冊子PDFはこちら】