名建築のつくり方

木造大屋根の新発想とは?

| A アンサー 2. 現場で薄い板をしならせながら重ねて貼った |

今回はまず、“木造暗黒時代”の話から始めたい。

きっかけは1959年9月の伊勢湾台風。この台風で、5000人以上が死亡または行方不明となり、約15万棟の住宅が全壊または半壊した。これを受けて日本建築学会は10月、火災や風水害防止を目的とした「建築防災に関する決議」で「木造禁止」を提起した。翌60年には中央行政庁に対して災害危険区域の指定などを、地方公共団体に対して建築物の制限などを要望した意見書を提出している。

同学会は後に、「木造建築全般の禁止を一律に求めたものではなく、危険の著しい地域を防災地域として指定し、この地域における建築制限の一つとして、木造禁止を提起した」と説明したが、現実には、これにより中大規模の木造建築の火はほぼ消えた。

この流れが変わり始めたのは1980年代後半からだ。1988年に竣工した「小国ドーム」(熊本県小国町、設計:葉祥栄)は、スギの小径木(間伐材)5602本を使用した木造立体トラス構法で建てられた。小径木同士をタコ足の接合金物でつなぐ。防災上のハードルが上がる3000m2超の木造建築であり、着工までに足かけ3年の安全検証を要した。

同じ1988年、瀬戸大橋の足下に竣工した「空海ドーム」(現・マリンドーム、設計:木島安史・SD設計室)は博覧会のための円形劇場。これは直線の集成材を金物でつないでドーム架構をつくった。ほぼ同じ頃、「横浜博覧会・横浜館」(設計:大高正人)や「東京キリスト教学園・礼拝堂」(設計:磯崎新)など、大断面の「湾曲集成材」を使ったドーム状建築も完成している。湾曲集成材はひき板(ラミナ)の接着時にプレス架台にはめてつくられる。

ヒノキ板の「ミルフィーユ」

近年、木造のオフィスビルや体育館などが、急激に増えてきた。環境問題への意識の高まりもあるが、建築関係者にとっては60年代~80年代の“木造暗黒時代”からの解放感が大きいのだろう。

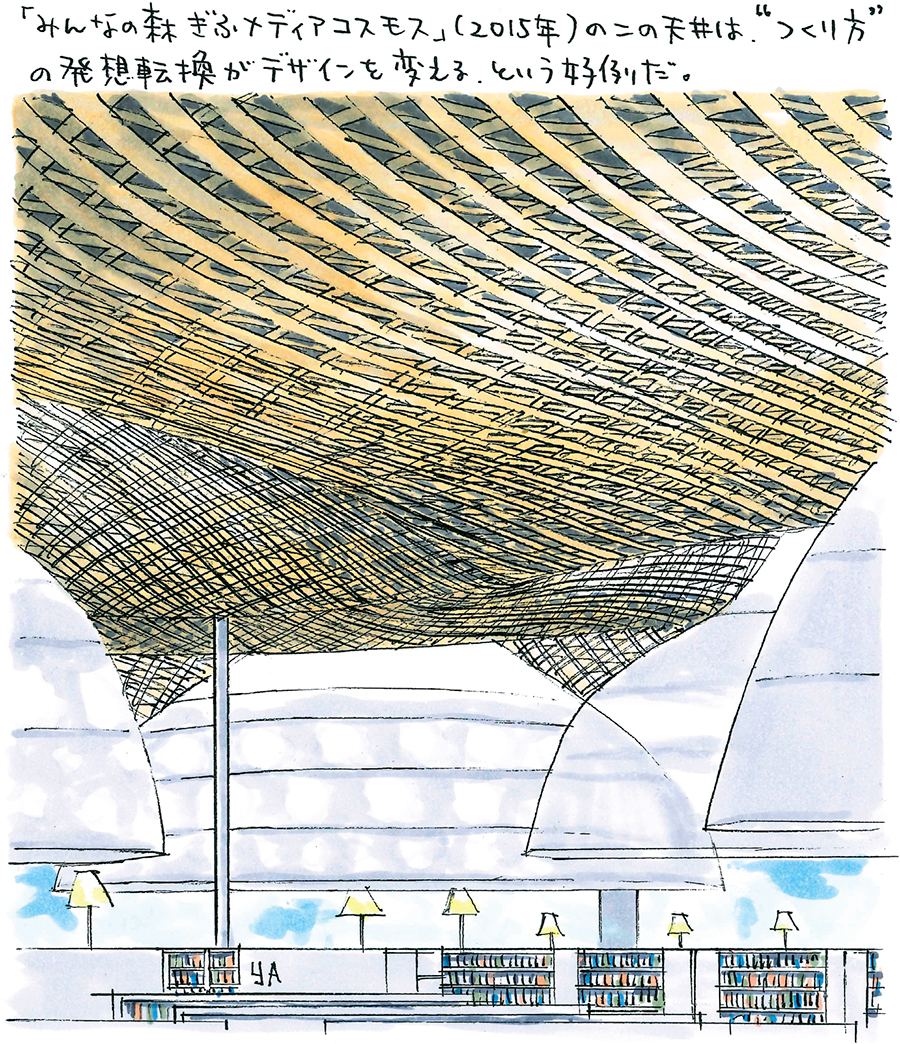

木材が見えやすい大空間建築でも、さまざまなものが登場している。だが、タイプ分けしてみると、前述の3つの系譜(小径木を金物で接合/集成材を金物で接合/大断面の湾曲集成材)のどれかに入るものがほとんどだ。対して建築家の伊東豊雄氏は「みんなの森 ぎふメディアコスモス」(2015年)で、全く違う発想で“波打つ木造架構”をつくった。

近年、建築家の坂茂氏が波打つ木造架構をよくつくっているが、坂氏は主にNC加工機で木の塊を3次元に切り出す方法を採っている。伊東氏がここで採った方法はもっと原始的。薄い板を現場で貼り合わせる方法だ。

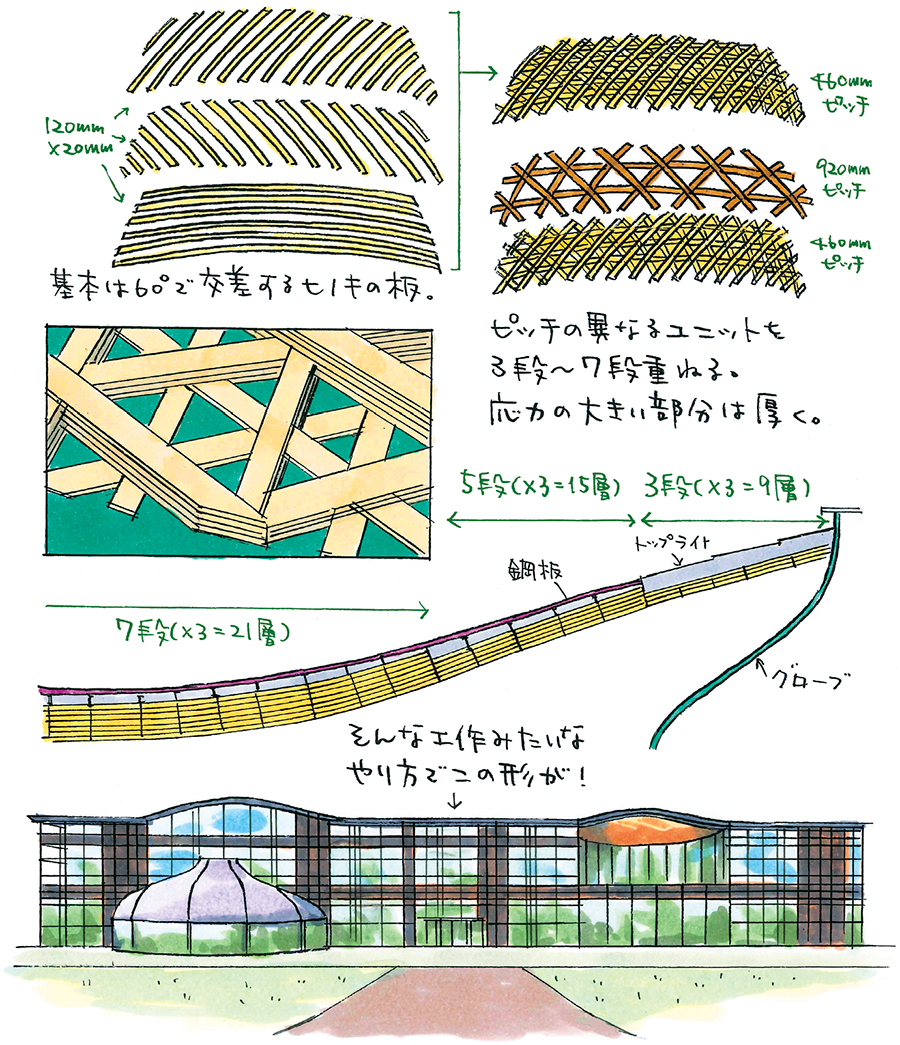

ベースになるのは幅120mm・厚さ20mmの岐阜県産ヒノキの板(無垢材)。これを約460mmピッチで並べ、その上に60度の角度で同じように並べ、また60度で並べる。これを3回繰り返してできる三角格子が基本ユニット。間隔を変えたものもつくり、これを3段から7段重ねる。ヒノキの板で数えると、最大21層が「ミルフィーユ」のように重なった状態だ。

ガイドの上で板をしならせる

現場ではまず構台を組み、その上に曲線状にNC加工した大引きを920mmピッチで並べる。大引きの上に幅300mmの根太兼用のせき板を敷く。ここまでが“作業用ガイド”の準備段階。

ひき板は、12mの長さにつなげて現場に搬入。これを、高さ40mmのブロックで隙間を埋めながら、接着材とビスで固定していく。特別な加工はなく、自然にしならせるのだ。ひき板同士はジョイント継ぎ手金物で連結する。

積層する木材の厚さは、加わる力の大きさによって変える。最も厚いのは、柱の周辺で7段21層(約420mm)となる。格子屋根の組み立てには約8500人工を要し、約100日かかった。この方法は、構造設計を担当したアラップの金田充弘氏が提案したもの。つくり方の発想転換でデザインが変わる好例だ。

参考文献・資料:

「日経クロステック「薄板積層、組み柱─木材利用の新たな挑戦(その1)」(2013年4月6日付)、日経クロステック「日本建築学会が木造禁止を巡り「美味しんぼ」に反論」(2010年8月18日付)、日経アーキテクチュア2015年8月25日号「みんなの森ぎふメディアコスモス」鹿島建設公式サイト「木造ドームの変遷」

【冊子PDFはこちら】