名建築のつくり方

終戦後すぐに実現できた理由は?

| A アンサー 1. すべてを地域住民による施工でつくった |

この連載も20回となった。これまでは“普通ではない”施工方法でつくられた名建築を中心に取り上げてきたが、節目の今回は、あえて“かつてこれが普通だった”と思えるやり方でつくられた名建築を取り上げる。

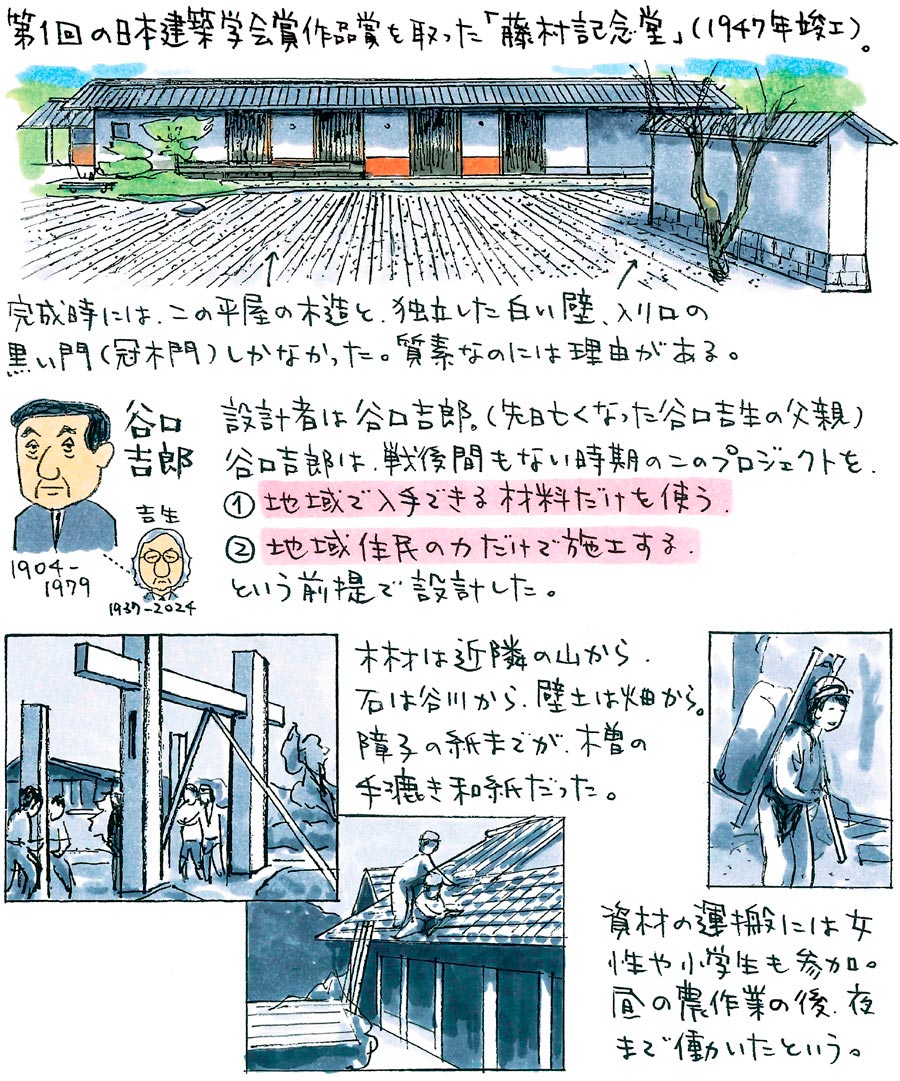

1947年に建築家・谷口吉郎(1904〜1979年)の設計で完成した「藤村記念堂」である。小説『破戒』や『夜明け前』で知られる島崎藤村の出身地、木曽谷最南端の馬籠宿にある文学館だ。施設全体の名前は「藤村記念館」で、後に第二文庫、第三文庫などの建物が整備された。

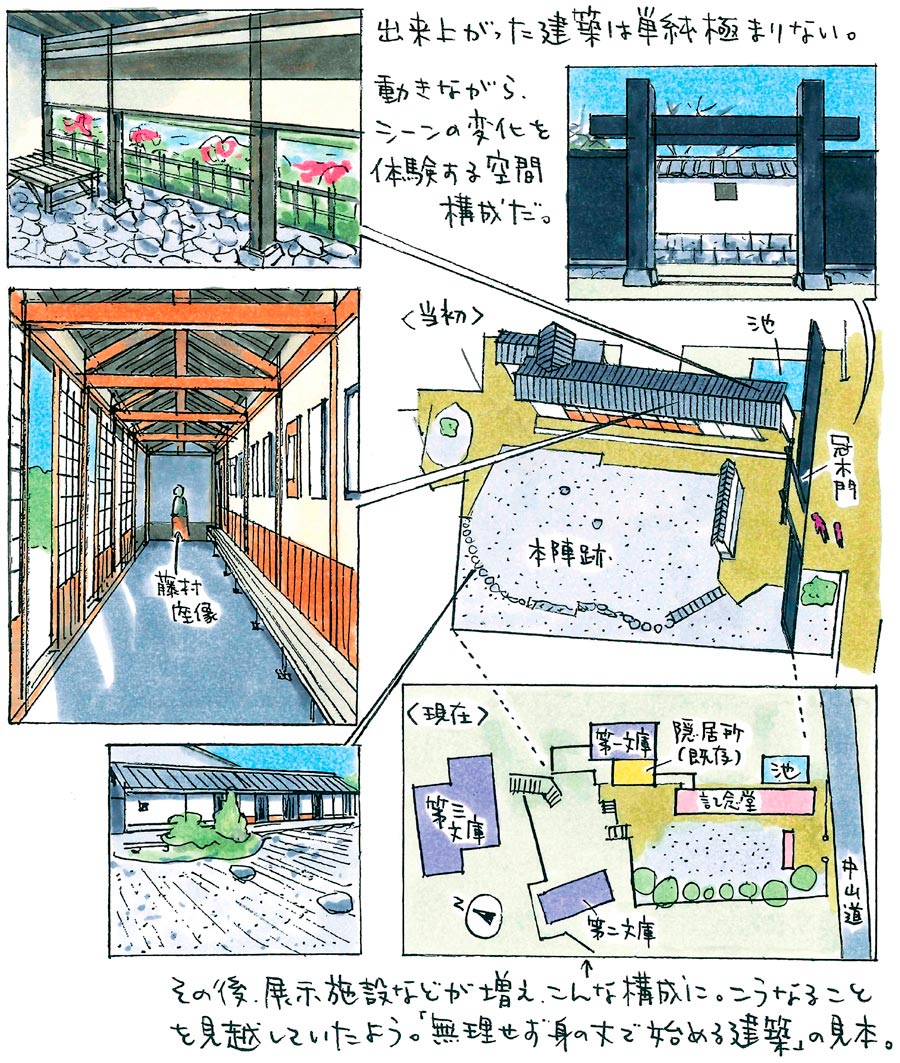

藤村は馬籠宿の本陣(大名や幕府役人の宿泊場所)で生まれ育った。その建物は1895年の火災でほとんどが焼失してしまった。現在は藤村が子どもの頃に父親から教育を受けた隠居所だけが残る。

記念館をつくる計画は、藤村が生きていた1930年代からスタート。中心となった木曽教育会は、1940年に藤村から「作っていただくならば、思い出深い馬籠の本陣の隠居所に…」という言葉をもらう。しかし、戦争の影が色濃くなり、1943年には藤村が亡くなってしまう。普通ならうやむやになりそうなところだが、戦時中も議論は進められた。そして終戦から2年もたたない1947年3月、相談を受けた谷口吉郎が現地を訪れ、設計が始まった。

農民が無償で労働力を提供

ここで設問の答えを言うと、(1)すべてを地域住民による施工でつくった、である。つまり、住民のセルフビルドなのだ。

まず、建設資金がない。わずかな寄付金では、建設会社に頼むことができなかった。工事は、馬籠の農民が無償で提供する労働力で進められた。次に資材。木材も石も壁土も、すべて地元で取れるものを使用。施工中の写真を見ると、女性も資材を運んでいる。瓦運びに小学生があたったという記録も残る。

資材運びは想像がつくが、大工仕事や内外装の仕上げ、建具制作といった作業が素人にできるものなのか。谷口はこんなことを語っている。「幸せなことに、馬籠の村の人はそのまま屋根を葺く人とか、壁屋さんとか、大工さんになる技術を各自持っているのです。そんな技術のある土地ですから、その手仕事とその材料をいかすように設計することを心掛けました」。

村人が施工の技術を持っている──。これを裏付ける住民自身の話が『藤村記念館五十年誌』(1997年発行)にいくつも載っていた。例えば、入り口の門の「飾り金具」を鍛冶技術でつくった住民は、普段、農民たちの機具の修理を鍛冶で行っていたと語っている。身近なことは自分で行い、特別な作業は村人それぞれに役割があったのだろう。

“動き”を誘発する建築

藤村記念堂は1949年に第1回の「日本建築学会賞作品賞」を受賞する。もちろん美しくはあるが、村人の施工なので、数寄屋のように細部をめでるタイプの建築ではない。

「名建築」だと聞いて現地に行ってみると、おそらく「えっ」と思う。廊下しかないような細長い小さな建築なのだ。この建築の魅力について、建築史家で建築家でもある藤森照信氏はこんなふうに語っている。

「(藤村記念堂は)『関係』をつくっているんですよね。門を入って、突き当たって、回って、あっちを見てこっちを見て……という。『関係性の建築』をモダニストでやった最初の人だと思います。(中略)外観はよく分からない(笑)。だけど、敷地に入って動いてみたときに心地よさがある」

これは実物を見ると全く同感で、記念堂は“人の動き”を誘発して周囲の空間を体験させる“仕掛け”なのだとわかる。一方で谷口は、数寄屋のように細部をじっくり眺めるタイプの建築も数多くつくっている。記念堂のこのデザインは、素人施工が前提であったことから導かれた答えなのだろう。

参考文献・資料:

「藤村記念館五十年誌」(1997年、財団法人藤村記念郷刊)、「藤森照信氏×磯達雄氏対談(2)谷口吉郎─『関係性の建築』を発見」(日経クロステック、2019年9月30日公開)、「藤村記念館」公式サイト

【冊子PDFはこちら】