建設経済の動向

全国で始まる盛り土規制、残土の適正管理を

2021年に静岡県熱海市で発生した土石流災害をきっかけに制定された盛土規制法。施行から2年間の経過措置期間が終わる2025年5月までに、自治体の大半が規制区域を指定する見通しだ。全国で盛り土規制の運用が始まり、建設会社は対応を迫られる。建設残土を取り巻く規制の内容を解説する。

建設残土の処分を巡るトラブルが、全国各地で頻発している。崩壊の恐れがある危険な盛り土が造成されることも少なくない。盛り土規制は従来、宅地、森林、農地など土地の用途に応じて適用できる法律が異なっており、規制が十分でない地域もあった。静岡県熱海市で起こった土石流災害では、こうした残土問題が顕在化した。

そこで、新たに制定されたのが2023年5月施行の「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」だ。既存の宅地造成等規制法(宅造法)を抜本的に改正し、名称を変更した。

法施行を受け、福島県が2024年8月に全国初となる行政代執行に着手。違法残土に対する先駆的な取り組みとして話題になった。

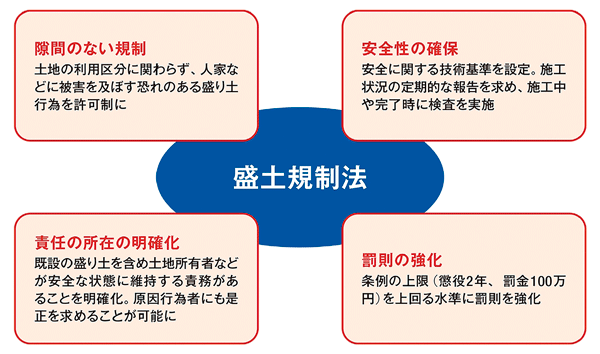

盛土規制法は、全国一律の基準で土地の用途に関わらず、危険な盛り土などを包括的に規制するのが特徴だ。都道府県知事などが人家や人命に被害を及ぼす恐れのある場所を「規制区域」として指定。区域内では、一定規模を超す盛り土や切り土に知事などの許可を義務付けた。宅地造成だけでなく、残土処分も規制対象となる。盛り土の高さや勾配、排水など安全に関する技術基準も設定。施工中や完了時に行政が検査する制度も導入した。

さらに責任の所在を明確化。土地の所有者にも責任があると明記した。盛り土の安全性に問題が生じれば、造成事業者や土砂の搬入事業者、過去の土地所有者も是正措置命令の対象となる。罰則も強化される。

国土交通省によると、2024年9月末時点で規制区域指定済みの自治体は22ある。例えば、東京都は2024年7月、都内のほぼ全域を対象に規制を始めた。盛り土の割れや擁壁の亀裂など異常が見られる箇所を都民が写真撮影し、投稿できるオンラインサービス「まもりど」の運用も開始。官民で危険な盛り土を早期発見する体制の整備を進めている。

区域未指定の自治体の多くも規制区域案についてパブリックコメントの手続きを進めており、2025年5月までに区域指定を済ませる見通しだ。

元請けに建設残土の

最終搬出先の確認を義務化

建設残土を取り巻く状況は大きく変化している。盛土規制法と併せて、国交省は資源有効利用促進法の省令を改正。2024年6月から、工事の元請け会社に現場で発生した建設残土の最終搬出先の確認を義務化した。これに先立つ2023年5月に国交省はストックヤードの登録制度を開始。一定の条件を満たした登録ストックヤードでは残土の区分管理を不要とし、元請け会社はストックヤードまでの搬出を確認すればよいものとした。

盛り土規制の厳格化に伴い、建設残土を適切に管理する重要性が一層高まっている。改めて、行政手続きや費用負担など、業務の進め方を点検しておきたい。

福島県西郷村で積み上げられた「違法残土」。最大48度の勾配を持つ土砂が民家に迫る。福島県が全国初の行政代執行に着手した(写真:日経クロステック)

福島県西郷村で積み上げられた「違法残土」。最大48度の勾配を持つ土砂が民家に迫る。福島県が全国初の行政代執行に着手した(写真:日経クロステック)

盛土規制法の特徴。従来の法規制の隙間を埋めた点が特徴だ(出所:国土交通省の資料を基に日経クロステックが作成)

盛土規制法の特徴。従来の法規制の隙間を埋めた点が特徴だ(出所:国土交通省の資料を基に日経クロステックが作成)

【冊子PDFはこちら】