FOCUS

“生徒と一緒に楽しむ”授業で育む、新たな力。建設業の楽しさを知り、多くの生徒が土木の道へ!

民間企業での経験を伝え、

多くの生徒が土木の道へ

瀬戸先生自身も同校の出身だが、土木の魅力を心から実感したのは大学時代だったそう。

「大学生の頃に海外旅行でブータンに訪れた際、偶然にもODAの一環として日本企業が橋を造る現場を目にする機会がありました。現地の方の話では、その橋ができたことでこれまで1日がかりで移動していたところが短時間で移動できるようになり、利便性や安全性が大きく向上したと聞き、“土木ってすごい!”と改めて感じました」

そうした経験から大学卒業後には民間企業へ入り、橋梁工事に携わってきた瀬戸先生。その後、縁あって教員となり母校に帰ってきた今も、現場の楽しさは忘れられないと話す。

「今でも生徒とともに現場見学会などに伺うと、 “現場っていいな”という気持ちを抱くことがあります。また、現場で働いていたころに感じていた仕事に対するやりがいや建設業の醍醐味などは、折にふれて生徒たちにも話すようにしています。そうした魅力が伝わっているのか、昨年受け持っていた3年生のクラスでは7割以上の生徒が土木系の会社に就職を決めました。そうした結果につながっているのは、土木の教員として素直にうれしいですね」

現場での経験があるからこそ、将来を見すえた資格取得についても親身になったサポートやアドバイスができる。

「2級土木施工管理技士(第一次検定)については放課後に補習を行うほか、分かりづらいところは個別でも相談に応じながら合格率上昇を目指しています。また日頃から“なぜこの資格を取ったがほうがいいのか”といった話をすることも、目的意識をハッキリさせ、モチベーションを上げるために大切なこと。勉強なり部活動なり、目の前のことにしっかりと向き合い頑張っている生徒には、こちらも最大限サポートしたいと思っています」

土木科の先生方と連携し、生徒の主体性を伸ばしている瀬戸先生。

「最初から生徒に答えを示すのではなく、生徒自身が答えを出せるよう“こういう見方で考えてみては?”といったアドバイスや問いかけを行うなど、私たち教員の役割もコーディネーターのような形へと変わってきています」

楽しく学べる・

楽しく教えることがモットー

大切にしているのは、“生徒と一緒に楽しむ”姿勢だと話す瀬戸先生。

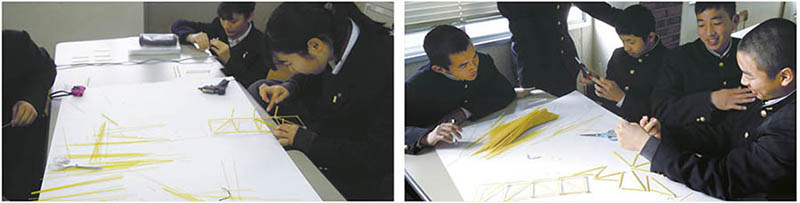

「例えば土木科では1年生で構造力学、2年生で水理学、3年生で土質力学と3年間を通して力学を習得するのですが、教科書の知識を頭から詰め込むように教えてもなかなか楽しくは学べないだろうし、私自身もそうした教え方ばかりでは楽しくないと感じます。生徒にはなるべく体験的に学習してほしいと考えており、構造力学であればパスタでトラス橋を作成させて強度試験を実施したり、水理学ではマノメーターを学ぶにあたり簡単な実験道具を使って指導をしたりするなど、生徒が興味を持って熱中できる、教える側にとっても楽しい授業を心がけています。そうした体験を通して“勉強って楽しいな”と生徒たちが自発的に学習するようになればしめたもの。私も学生の頃は決して勉強好きとは言えませんでしたが(笑)、社会人になってから勉強の楽しさや成長を実感することで得る喜びを知ることができました。そんな気持ちを、生徒たちにも早い段階で知ってもらえたらうれしいです」

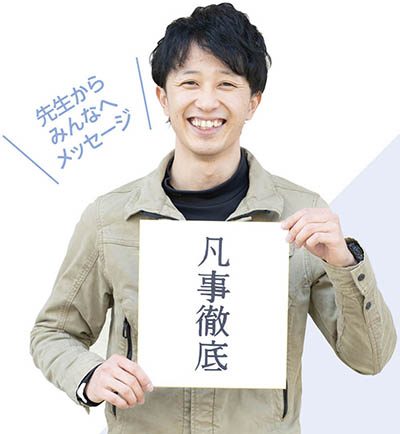

生徒に贈るのは、凡事徹底──なんでもない当たり前のことを徹底的に行う、という意味の言葉だ。

「まずは与えられたことや言われたことができること。そうした当たり前のことができるからこそ、次への余裕が生まれるものです。やるべきことをやり、遊ぶときにはしっかり遊び、つらい状況にあっても楽しさを見つけられる…そんな生徒たちを育てていけたらと思います」

構造力学の授業では、パスタを使ってトラス橋の作成や強度試験を実施。

「他校の取り組みにならったものですが、実際にどの部分に力が加わり壊れるかなどを楽しくわかりやすく学ばせることができました。

大学での実験なども、楽しそう・面白そうと感じるものは情報としてストックするようにしています」

|

生口橋(いくちばし)

瀬戸内しまなみ海道に架かる、スタイリッシュな姿が印象的な斜張橋・生口橋。中央径間を軽い鋼桁、側径間をプレストレストコンクリート箱桁とする複合桁構造を日本で初めて採用した橋です。「まだ学生だった頃、生口島と因島を結ぶ壮大な橋の姿を見て、“橋を造る会社に入ってみたい”という思いに至りました」と瀬戸先生。 |

広島県立広島工業高等学校

〒734-0001 広島県広島市南区出汐2丁目4番75号

WEB:https://www.hiroshima-th.hiroshima-c.ed.jp/

◎本誌記事の無断転載を固く禁じます。

【冊子PDFはこちら】