特集

「複合災害」から国土を守る建設業の役割とは

■ 貴重な活動、社会への発信必要

こうした建設業界の取り組みは、社会にどのように受け止められているでしょうか。残念ながら“広報効果”という観点で見ると、はかばかしくないようです。日経クロステックが24年5月に実施したイメージ調査の結果を紹介します。これはインターネット上で実施したアンケート調査で、母数となる回答者総数は1967人、うち建設業界に関係した回答者は456人(23%)でした。

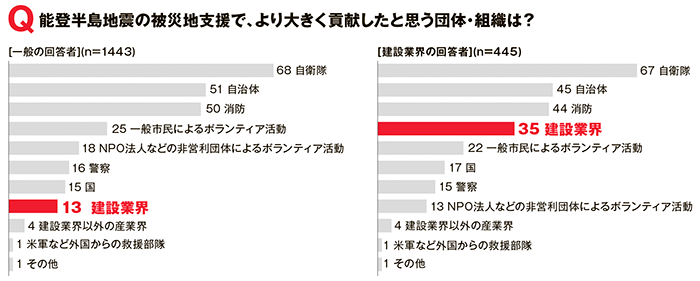

まず「被災地支援で、より大きく貢献したと思う団体・組織は?」という問いから見ていきましょう。建設業界の“中の人”は比較的自己評価が高いのに対し、一般の回答者のイメージでは、建設業界は自衛隊、自治体などに大きく引き離され、下位に沈んでいるのが分かります。

実は日経コンストラクションが東日本大震災後に実施したイメージ調査(12年実施)でも、同じ設問を立てています。この傾向は当時と同様でした。

24年実施の調査において、選択した理由について寄せられた自由意見には、「初動では自治体や自衛隊の活動が多く取り上げられていたから」といった内容が多く見られました。災害時にメディアで取り上げられた回数が多い団体や組織を回答した傾向があるようです。

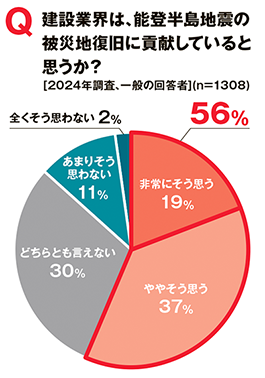

一方、調査では、建設業界に的を絞り、「建設業界は、能登半島地震の被災地復旧に貢献していると思うか?」という問いも立てました。この結果では、一般の回答者でも「非常にそう思う」「そう思う」の合計が約56%となり、半数を超えています。一定の評価が得られていることは間違いありません。ただ、こうした「建設業界」に絞り込んだ問いでは、東日本大震災の際と見比べると、16ポイント下がっています。

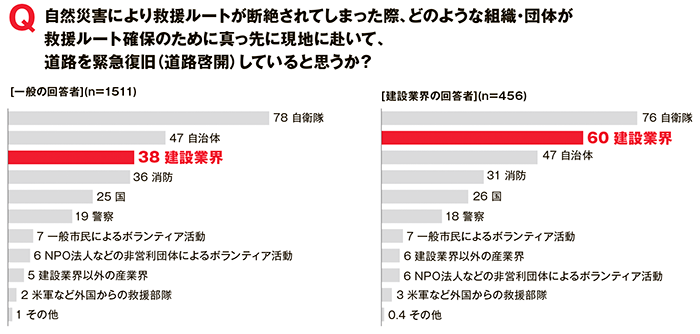

24年の調査ではもう一段、具体性を高めた「道路を緊急復旧(道路啓開)しているのはどのような組織や団体だと思うか?」という設問も立てましたが、この結果もトップは自衛隊でした。

日経クロステックはこの結果をまとめた記事で、「真っ先に現地に入って道路を切り開くのは建設業界だ。建設業界の外に対して、自分たちの仕事を知ってもらうだけでなく、業界内への広報も、より充実させていく必要がある」と、思い入れを込めて問題提起しました。

■ 能登半島地震について日経クロステックが実施したアンケート調査の結果。棒グラフの単位はパーセント。調査は2024年5月13日~19日にインターネットで実施。1967人から回答を得た (出所:日経クロステック)

■ 「建設DX」の推進は待ったなし

奥能登地域は24年において、元日に大地震が、9月に豪雨が発生、これまで予想してこなかった複合災害の様相を呈しました。半島という地理的特性上、応急復旧すら容易ではありませんでした。日本には例えば伊豆半島など、同じような立地にある地域が複数存在するだけに、奥能登での知見を後世に生かす必要があります。ここからは将来像を考えていきましょう。

まず事前準備として、新技術の実装が欠かせません。少子高齢化が進む日本では、建設従事者がますます減っていきます。建設DX(デジタルトランスフォーメーション)をより一層進めなければ、建設業界は計画実現能力を維持できません。

その1つに3Dプリンターの活用が挙げられます。国交省が行った24年度の「インフラDX大賞」の工事・業務部門では、この技術による護岸工事が国土交通大臣賞を受賞しました。新設護岸と既設護岸との取り合わせ区間に、自由な形状で護岸ブロックをつくれる3Dプリンターを活用したというものです。新旧護岸は法面の向きが異なり、取り合わせ区間はねじれた形状となります。従来は熟練技能者による石積みやコンクリート張りなどの手作業が必要でしたが、受賞者は3Dプリンターで工事の生産性を大幅に向上させました。能登半島地震の被災地でも、工期短縮を狙って道路などの復旧工事で導入が始まっています。

ドローン技術も被災地復旧に活躍しています。国交省能登復興事務所が採用した技術の1つに、大林組が実用化した新技術があります。これは決まった時間に自動で充電ポートに戻るタイプのドローンを現場上空に飛行させ、現場を点群計測。3Dモデルを作成して、出来高を管理できるようにする、というものです。この操作は東京のオフィスから遠隔で行っています。24年9月の豪雨災害でも、3Dデータを基に崩落箇所を洗い出し、復旧計画立案に活用しました。

重機の遠隔操作も同様に、被災地復旧で本格的な実装が進んでいます。例えば地震の影響により、法面が通常の土砂より緩く危険な崩土となっていた場合でも、遠隔操作であれば人的被害を防ぐことができます。

こうした高度な遠隔操作には、ICT(情報通信技術)環境の整備、人材育成などが欠かせません。非常時だけでなく、遠隔施工を広く社会実装するため、国交省は発注拡大に向け、28年度までのロードマップ案を公表しました。今後、発注基準を定め、具体的な運用について指針を示す計画です。

■ 遠隔施工の事例。「法面吹き付けロボット」を操作する様子 (写真:日経クロステック)

新技術の変わり種には、「インスタントハウス」があります。これは防炎シートでつくったドームを送風機で膨らませ、内側に発泡ウレタンを吹き付け施工して自立可能な空間をつくるという技術です。能登半島地震では寄付として、24年12月までに240棟が供給されました。手際が良ければ1棟当たり1時間で完成するそうです。原価は30万円程度で、一時的な避難住宅、集会所として使われました。

避難所開設から仮設住宅入居までの間、被災者の方々の住環境を改善したいという思いから、名古屋工業大学の北川啓介教授が16年に開発した技術です。避難所ではパーソナルスペースを得るのは難しく、車中泊を選択する被災者が増えたことで、「エコノミークラス症候群」による死者も出ています。能登半島地震では25年8月時点で災害関連死が400人以上に達しており、家屋倒壊などによる直接死を超えています。住環境面のケアは喫緊の課題です。

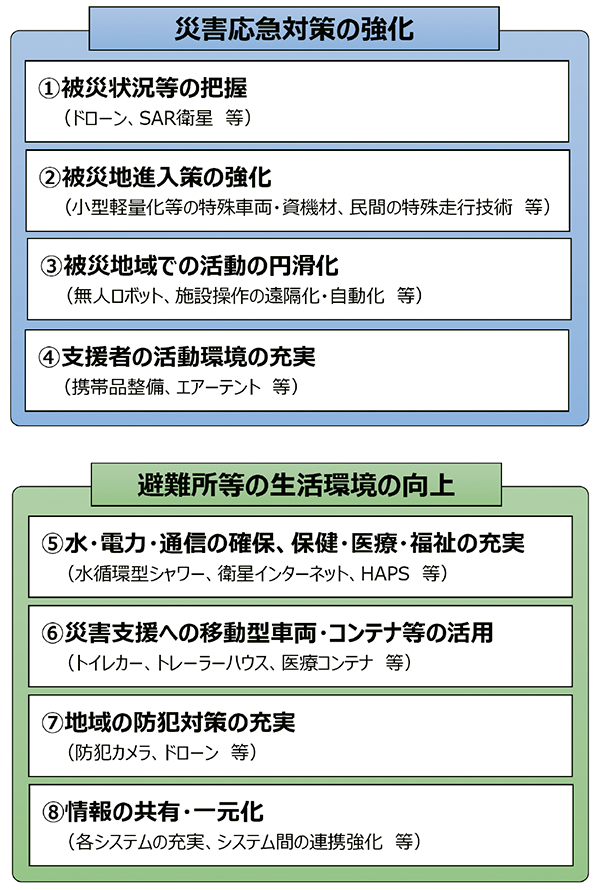

国の検証チームは能登半島地震の初期対応で浮かび上がった課題を整理、有効と認められる新技術などを洗い出しました。今後、関係省庁で実装を進めていく考えです。

■ 政府の能登半島地震に係る検証チームがまとめた災害対応上有効と認められる新技術 (出所:内閣府)