特集

大阪・関西万博で探る“建設の近未来” 建設関係者が知っておきたい5テーマ・12施設

曲げたり浮かせたり“持ち味”生かす

今回の万博は、会場内を少し歩くだけで「木のパビリオンが多い」と感じる。近年の木材への関心の高まりと、木材技術の進歩の両方があってのことだろう。

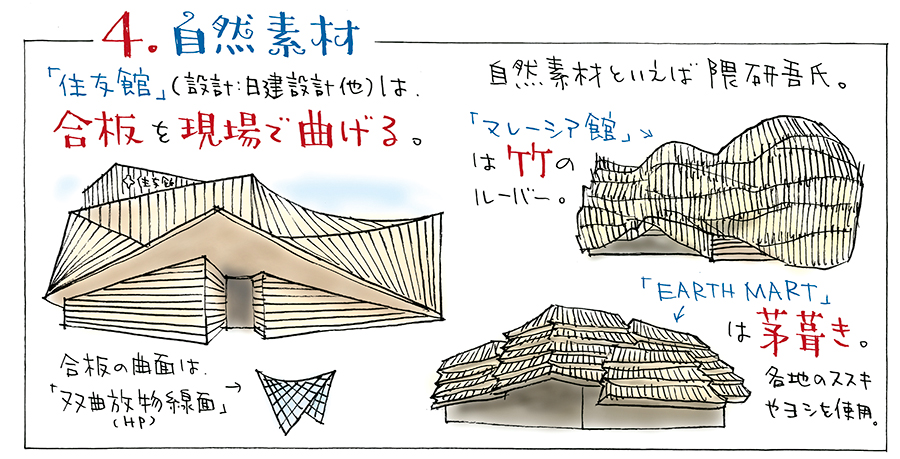

そんな中にあって、木造ではないものの、「こんな木の使い方があるのか」と驚かされたのが「住友館」だ。基本設計は電通ライブと日建設計、実施設計は電通ライブと三井住友建設が手掛けた。

外観は多方向に傾斜する滑らかな木の曲面で覆われており、遠目には巨大な木の彫刻のようだ。本体は鉄骨造で、屋根と外壁の曲面にヒノキの構造用合板を張った。間近で見てもとてもきれいな曲面。工場で型にはめてパネル化したように見える。

実際は、フラットな構造用合板を「コールドベンド」と呼ぶ方法により、現場でこの形にした。コールドベンドは「冷えた状態」で「曲げる(Bend)」の意味。つまり、現場で構造用合板をねじりながら取り付けた。曲面を双曲放物線面(HP)という、直線の連続で構成されるなだらかな面とすることでできた施工法だ。

コールドベンドは短工期・低コストにつながる。恒設の建築では外部に雨ざらしの合板は考えにくいが、屋内で使うなら汎用性がありそうだ。

「住友館」。夢洲駅から大屋根リングに向かう途中にあり見つけやすい。外観は住友発展の礎である別子銅山から着想を得た。施工は三井住友建設・住友林業JV

木材以外の自然素材を主役にしたパビリオンも2つ紹介したい。どちらも隈研吾氏(隈研吾建築都市設計事務所)が設計した「マレーシア館」と「EARTH MART」だ。

「マレーシア館」は、竹を縦に並べたルーバー状の外装だ。上下が重なりながら浮かぶ姿は“竹のオーロラ”のよう。竹は解体のしやすさを考慮し、単管パイプやクランプを使って本体に取り付けた。「ドーム」の項でも書いたように、竹は成長が早い素材。割れやすいので恒設建築には使いにくいが、仮設建築のこうした部位ならば使いやすい。

「マレーシア館」。場所は大屋根リング内の東側。外装のモチーフは、マレーシアの伝統的な織物「ソンケット」とのこと。施工は大成建設

同じような視点で隈氏が「EARTH MART」に使ったのは茅(かや)だ。「EARTH MART」は放送作家の小山薫堂氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオンで、「食を通じて、いのちを考える。」がテーマ。かつての里山の営みの象徴として、パビリオンを茅葺きにした。各地から集めた茅を使い、閉幕後には新しい形で生まれ変わらせるアップサイクルを予定している。

「EARTH MART」。場所は「静けさの森」南側のシグネチャーパビリオンが集まる一画。施工は大成建設。隈研吾氏は「カタール館」「ポルトガル館」の設計も手掛けた