特集

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行について

2-2.働き方改革と生産性向上(今回施行②)

(1)働き方改革について

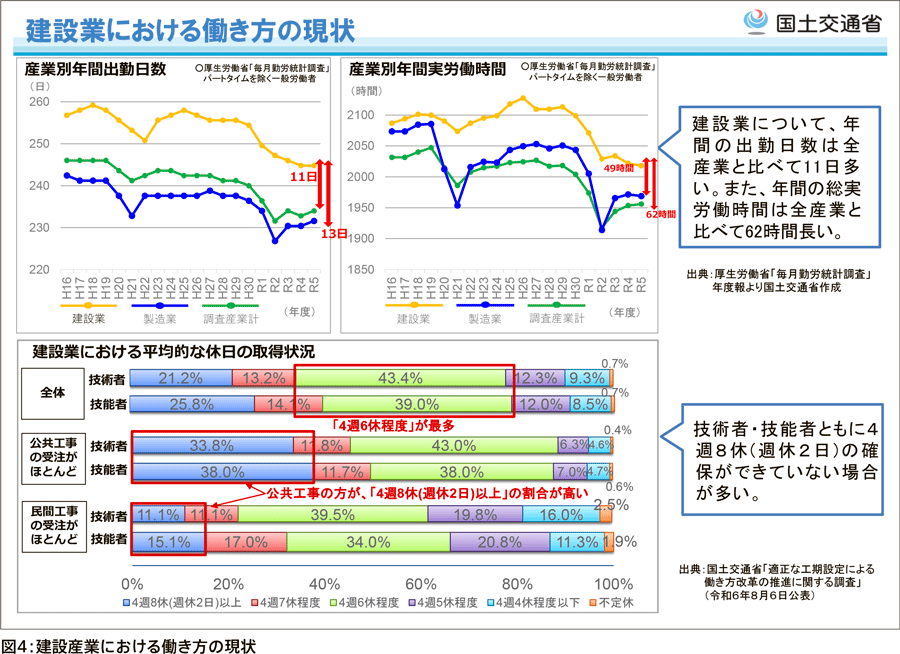

建設業が魅力ある産業として持続的に発展していくためには、賃金の引上げといった処遇改善だけでなく、働き方の観点から改革を進めていくことも急務の課題です。令和5年度における建設業の総労働時間は全産業と比較して年間60時間程度長く、週休2日も十分に取れていない状況となっています(図4)。

長時間労働の大きな要因は適正な工期が確保されないことであり、著しく短い工期は、技術的に無理な施工方法・工程の採用を建設業者に強いるものであるため、結果として手抜き工事、施工不良、工事現場における不当な長時間労働や労働災害などの問題を生じさせ、工事の適正な施工が確保されないこととなります。

そこで、2-1.に示した請負代金の変更協議と同様に、資材の入手困難など工期に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、受注者から注文者に対して関連する情報を請負契約の締結までに通知しなければならないこととしました。この場合、実際に資材の入手困難などの事態が生じたときは、受注者から注文者に対して工期の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければならないこととなります※3。

あわせて建設業法・入契法改正法では、長時間労働を是正し、週休2日も確保していくため、受注者の発意による著しく短い工期による請負契約の締結を禁止することとしています※4・5。

※3…公共発注者は、入札契約適正化法の改正により誠実に契約変更協議に応じる義務が生じます。

※4…令和元年の建設業法改正により、既に注文者に対しては、著しく短い工期による請負契約の締結が禁じられています。

※5…特殊な施工方法を用いること等により工期を短縮することができるなど、正当な理由がある場合には、本規制の対象となりません。

(2)生産性向上について

①現場技術者の専任義務の合理化

建設業者は、請負代金が所定の金額以上の建設工事を請け負うときは、原則として、主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を専任で置かなければならないこととされています。

一方、近年、工事現場における情報通信技術の活用により施工管理業務の効率化が進められているところ、改正建設業法では、こうした技術の活用等を条件に、監理技術者等の専任規制を合理化することとしました。具体的には、情報通信技術を活用し、かつ、一定の規模・距離以下に工事現場がある等の要件を満たすことで、監理技術者等(下請を含む)が複数の工事現場を兼任できることとしました(図5)。

兼任にあたっての要件は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)、規則に規定され、具体的な運用や留意事項は「監理技術者制度運用マニュアル」(以下「マ」という。)に記載しています。