特集

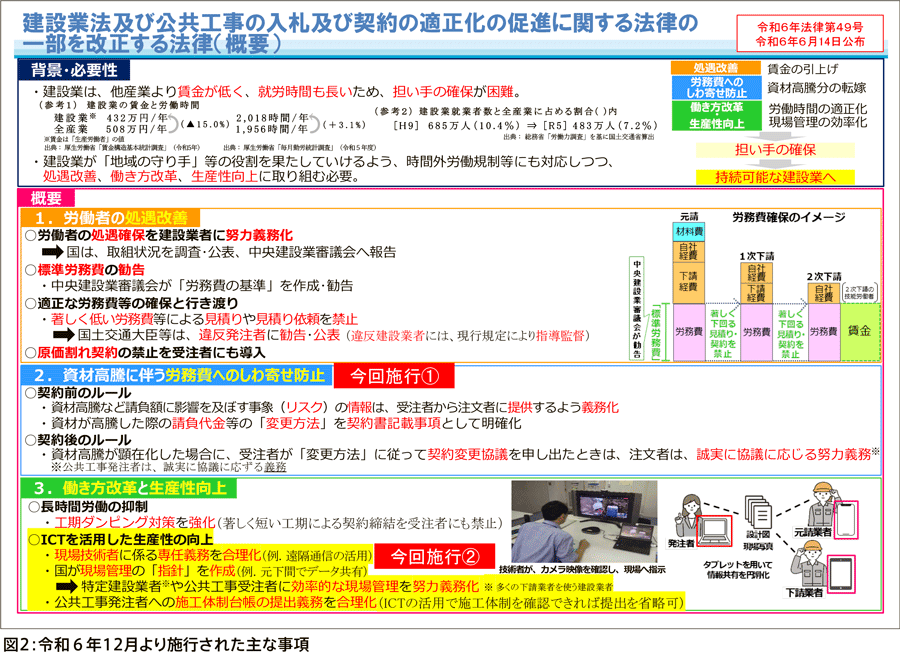

「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の一部施行について

2 令和6年12月より施行された主な事項

令和6年12月より施行された主な事項(図2の「今回施行」)の詳細について、それぞれご紹介いたします。

2-1. 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止(今回施行①)

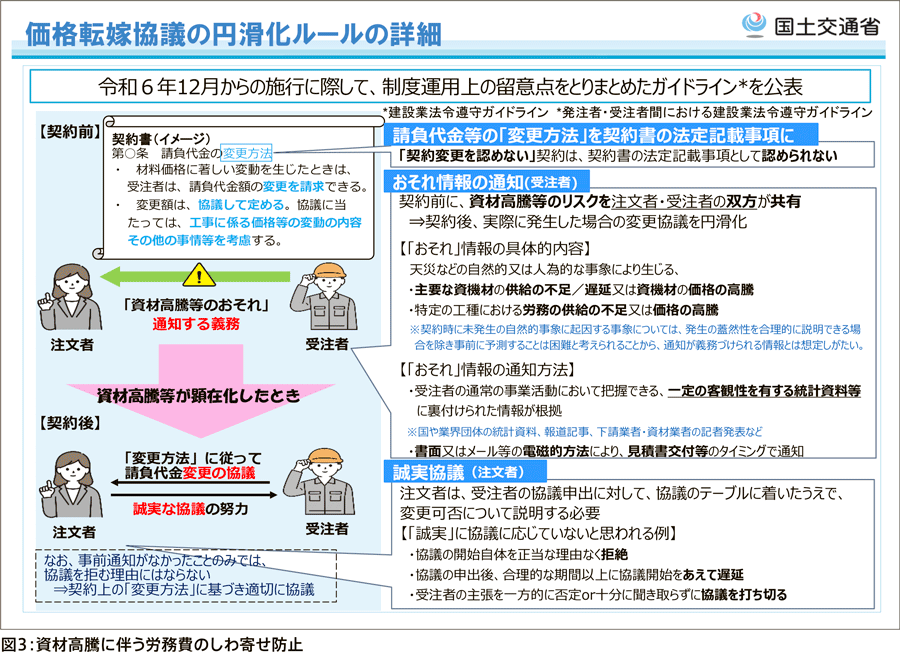

(1)価格転嫁の円滑化に関する制度の概要

資材価格の高騰や資材不足といった個々の工事におけるリスクの分担方法は、本来、個々の工事請負契約の内容に基づいて契約当事者間で決定されるべきものです。しかしながら、適切に分担がされず受注者にリスク負担が偏ることで、当該受注者のみならず、当該工事の下請業者なども含めた建設生産システム全体において、建設業経営の悪化やそれに起因する施工不良の発生といった悪影響を及ぼすケースが生じています。建設業が将来にわたりその役割を果たしていくためには、サプライチェーン全体での適正な価格転嫁を定着させていく必要があります。また、そもそも契約書において請負契約の変更に関する条項すら定められていないケースが数多く見られることが明らかとなっており※2、そうしたケースにおいては資材高騰に伴う価格転嫁が円滑に行われないことで、価格の不足分を労務費により補填し、結果的に労務費が削減されることが懸念されます。

※2…国土交通省が実施した調査による。

こうした状況を踏まえ、建設業法・入契法改正法では、建設業者が安心して請負契約の変更協議ができる環境を整えるため、資材高騰に伴う請負代金等の「変更方法」を契約書の法定記載事項として定めることとしました。これにより、契約上の義務として価格変更協議が促されることとなります。

また、資材高騰分の転嫁協議を円滑化することで労務費へのしわ寄せを防ぐため、資材高騰等が生じるおそれがあると認めるときは、請負契約の締結をするまでに、受注者から注文者に対して建設工事の実施に大きな影響を及ぼす事象に関する情報(以下「おそれ情報」という。)を当該事象の状況の把握のため必要な情報とあわせて通知しなければならないこととしました。

この場合、実際に資材高騰が生じたときは、受注者から注文者に対して請負代金の変更に関する協議を申し出ることができ、注文者は当該協議に誠実に応じるよう努めなければなりません※3。これら新たな制度に基づく取引が定着することで、資材高騰分の転嫁協議が円滑化され、労務費へのしわ寄せを防いでまいります。

※3…公共発注者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)の改正により誠実に契約変更協議に応じる義務が生じます。

(2)「おそれ情報」制度の詳細

「おそれ情報」の通知やそれを受けた協議については、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)に規定された内容の詳細を「建設業法令遵守ガイドライン」において示しておりますが、本稿ではその概要をご紹介いたします。

① 「おそれ情報」の対象となる事象について(規則第13条の14)

おそれ情報の対象となる事象としては

(a)主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

(b)特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

であって、天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができない事象が挙げられます。

一例として、(a)であれば、自然災害により特定の資材の工場が被災したことで資材の需給バランスが崩れ価格高騰に繋がりうる場合、(b)であれば、特定の種類の工場の建設需要が急激に増加し、当該種類の工場の建設に不可欠な専門工事を担当する技能者の獲得競争が発生したことで労務費の上昇が生じ、請負代金の上昇に繋がりうる場合などが考えられます。

② 「おそれ情報」の通知方法について

おそれ情報の通知にあたっては、おそれ情報とあわせて、当該事象の状況の把握のために必要な情報(以下「根拠情報」という。)を通知することが必要です。根拠情報としては、建設工事の受注予定者が通常の事業活動の範囲内で把握できる客観的な情報を用いる必要があり、メディアの記事、資材業者の記者発表、公的主体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料などがこれに該当します。

通知する際には、見積書の交付時などにあわせて行う必要があり、おそれ情報を発注者が確認したことを記録するため、通知書面やメール等を受発注者双方が保存しておくことが望ましいものと考えられます。

③ 設計図書と現場の乖離について

①で詳述した「おそれ情報」に該当しない場合でも、工期や請負代金の額に大きな影響を及ぼしうる事象として、例えば設計図書と工事現場の乖離などが考えられます。実態としても頻繁に生じていますが、こうした乖離は、契約の前後で事象の発生蓋然性に変化があるものではありません。おそれ情報に係る制度が設けられたのは、受発注者が契約締結前に適切な情報共有を行うことで、契約変更に際しての予見可能性を高めるという趣旨によるものですので、設計図書と現場の乖離のように契約の前後で事象の発生蓋然性に変化がなく、契約締結前から発生を相当程度防ぎうる事象については、契約締結の前に受発注者間で詳細な確認などを行い、発生を未然に防ぐべきものと考えられます。特に、民間建設工事標準請負契約約款(甲)などで設計、施工条件の相違等が発覚した際、発注者が必要な指示をすべき旨が規定されていることなどの法令上の趣旨を踏まえれば、これらの情報を把握することが責務とされている発注者において、契約締結以前に十分に確認することが求められます。