特集

特集

2024年4月号 No.557

建設事業主等に対する助成金について

2 労働環境改善のための助成金

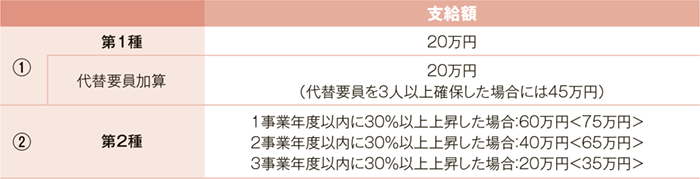

●両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

Q. いくらもらえる? ※支給額〈 〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額

▶ 主な要件

1.❶男性労働者の出生時育児休業取得

- ●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

- ●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

- ●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。

- (※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

-

〈代替要員加算〉

- ●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給します。

2.❷男性労働者の育児休業取得率上昇

- ●第1種の助成金を受給していること。

- ●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

- ●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

- ●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。

- ●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

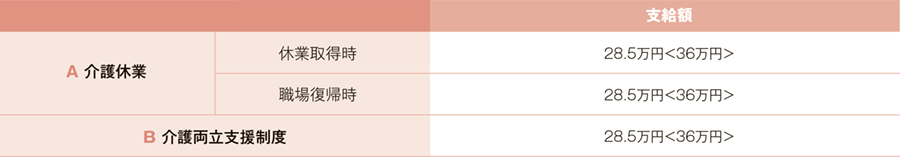

●両立支援等助成金 介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

Q. いくらもらえる?

▶ 主な要件

A.介護休業

-

<休業開始時>

- ●介護休業の取得、職場復帰についての支援プランを周知すること。

- ●介護に直面した労働者の面談を実施、面談結果をもとに今後の働き方についてプランを作成すること。

- ●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。

-

<職場復帰時>

- ●休業取得時の受給対象者である労働者に対し、介護終了後に面談を実施し、面談結果を記録すること。

- ●対象労働者を原則として原職に復帰させ、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。

B. 介護両立支援制度

- ●介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置等を周知すること。

- ●介護に直面した労働者の面談を実施、面談結果をもとに今後の働き方についてプランを作成すること。

- ●プランに基づき、業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の制度を20日以上使用し、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

・所定外労働の制限制度

・時差出勤制度

・深夜業の制限制度

・短時間勤務制度

・介護のための在宅勤務制度

・法を上回る介護休暇制度

・介護のためのフレックス制度

・介護サービス費用補助制度

・時差出勤制度

・深夜業の制限制度

・短時間勤務制度

・介護のための在宅勤務制度

・法を上回る介護休暇制度

・介護のためのフレックス制度

・介護サービス費用補助制度

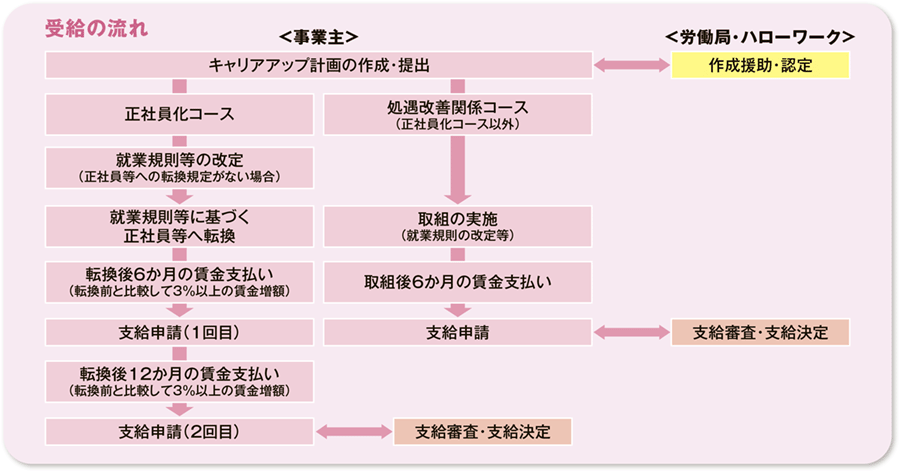

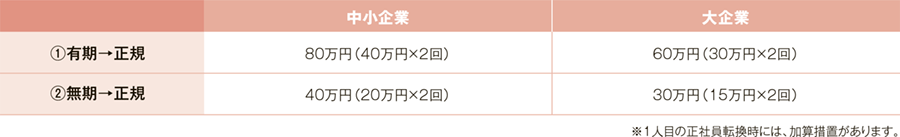

●キャリアアップ助成金 正社員化コース

キャリアアップ助成金とは、有期契約労働者、短時間労働者といった非正規労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善への取り組みに対して支給されます。いくつかコースがありますが、代表的なコースをご紹介します。また、どのコースも共通要件として、社内にキャリアアップ管理者を配置するとともに、「キャリアアップ計画書」を労働局へ提出する必要があります。

Q. どんなときにもらえる?

契約社員、パート、派遣労働者等(非正規社員)を、正規雇用労働者等に転換または直接雇用し、転換後6か月+6か月継続雇用した場合に支給されます。

Q. いくらもらえる?

年度あたりの上限は20人まで

▶ 主な要件

- ●正規雇用等へ転換等した際、転換前6か月間の賃金と転換後6か月間(+6か月間)の賃金※を比較して、3%以上上がっていること

※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めない

※住宅手当、家族手当は含めない - ●就業規則に、転換を制度として規定していること

- ●正社員の定義は、同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者(ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る)

- ●非正規雇用労働者の定義は、賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

▶ 申請のながれ

社内でキャリアアップ管理者を選任・配置した上で、労働組合等の意見を聴いてキャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局またはハローワークに提出します。