日本経済の動向

コロナ禍により変わる働き方 テレワークはどこまで進むか

働く多くの人にとって新たな日常となりつつあるテレワーク。コロナ禍による緊急事態宣言下では、「出勤者7割削減」が原則とされた。宣言解除後も何らかの形でテレワークを継続している人も少なくないだろう。しかし、働くすべての人がテレワークを行うことができるわけではもちろんない。今回は、テレワークの可能性について考える。

働き方の新しいスタイル

コロナ禍は、経済や社会の構造をさまざまな形で変えるものだが、その一つに働き方のスタイルがある。「ウイズコロナ」の時代において政府が勧める「新しい生活様式」においても、「働き方の新しいスタイル」としてテレワークが掲げられている。

テレワークが日本で最初に導入されたのは、日本テレワーク協会などによれば1984年とされ、実はその歴史は長い。

しかし、官民でのさまざまな取り組みにもかかわらず、その利活用は進んでこなかった。2年前にはなるが、総務省の「通信利用動向調査報告書」(2018年)によれば、テレワークの導入企業は全体の19.0%、経験者は8.4%にとどまっている。

一方、政府の緊急事態宣言発出直後の4月10日~12日にパーソル総合研究所が行った緊急調査によれば、テレワーク実施者は全体の27.9%に達したという。実施者はその後、5月にかけてさらに増えた可能性が高い。

テレワークが可能な労働者は3割程度

新たな働き方といっても、もちろん、すべての労働者がテレワークを行うことができるわけではない。そもそもテレワークが可能な労働者はどの位いるのだろうか。テレワークを行うためには、当然IT設備と通信環境が必要とされるが、そうしたインフラ上の制約はないと仮定し、仕事の特徴に関するデータ(機器などの使用状況、屋内作業かどうか、デスクワークかどうかなど)から、国勢調査と労働政策研究・研修機構作成データベースに基づきみずほ総合研究所で試算したところ、テレワーク可能な就業者の割合は、理論的にはおおむね3割前後との結果となった。試算結果については幅をもって捉える必要があるが、緊急事態宣言に伴い政府が目標とした「出勤者7割削減」とは相当の乖離があるのも事実だ。実際には休業、交替勤務による実質自宅待機などの対応を採らざるを得なかった企業も少なくないものと思われる。

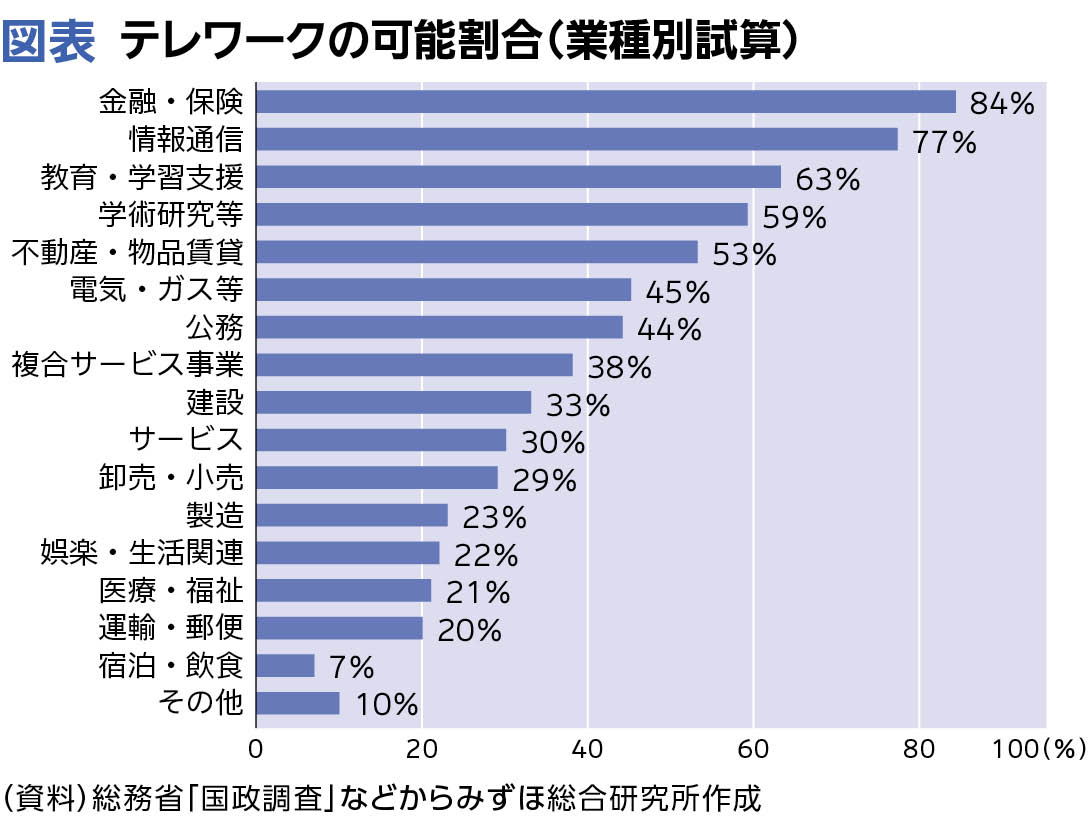

また、業種別に可能割合を試算した結果が次の図表である。何れも仕事の特徴に基づく理論上の数値であり、また同じ業種の中でもさまざまな職種があることには注意が必要だが、業種によってかなりの違いがある。一般的にオフィスワーカーが多い産業で比率は高い一方、宿泊・飲食、運輸・郵便、医療・福祉などの業種では低い。

テレワークに伴う潜在的な課題

今後テレワークを新たな働き方として定着させていくためには課題もある。一般的には、いかに上司や同僚とのコミュニケーションを円滑に行い、生産性を上げていくかがテレワークの課題とされる。テレワークの成果を適切に評価していくための人事管理上の課題もある。テレワークが普及すれば、仕事のプロセスよりも結果がより重要視されていくことになると予想される。

加えて、留意を要することに、テレワークと格差の関係がある。当社の試算によれば、テレワーク可能割合は、正社員では3~4割である一方、非正社員では2割程度となった。業種、職種、そして雇用形態によっても、テレワークの可能な割合は異なる。コロナ禍により、結果として低所得者ほど収入途絶リスクが高まり、同時に感染リスクも高くなる可能性が高い。格差を拡大させるのはコロナ禍であり、テレワークではないが、日本以上に格差問題が深刻な米国では、テレワークを格差問題の象徴のように受け止める向きもある。

テレワークを推進していく上では、雇用形態を問わずテレワークが可能となるような環境整備や、コロナ禍に伴う保障や処遇面での配慮も併せて検討していくことが必要となってこよう。

【冊子PDFはこちら】