魅力ある建設業界へ

年次有給休暇

社会保険労務士法人アスミル

特定社会保険労務士 櫻井 好美

profile:

民間企業に7年勤務後、2002年櫻井社会保険労務士事務所(社会保険労務士法人 アスミル)を設立。

【主なコンサルティング・セミナー内容】

就業規則・労働環境整備、人事評価制度コンサルティング、賃金制度コンサルティング、退職金コンサルティング、働き方改革セミナー、管理職向け労務管理セミナー、建設業むけ社会保険セミナー、介護セミナー、WLBセミナー、女性の働き方セミナー、学生むけ働く前に知っておいてほしいこと 等

年次有給休暇の年5日取得義務

2019年4月より、会社の規模にかかわらず、また正社員、パート等の区別なく年10日以上有給休暇が付与される労働者について、最低でも年5日を取得させることが使用者の義務となりました。建設作業員においては日給者が多く「今まで有給休暇がなかった」というケースをよくみますが、日給者であっても年5日の取得義務は必須です。年次有給休暇を取得させなかった場合は、30万円以下の罰金があります。

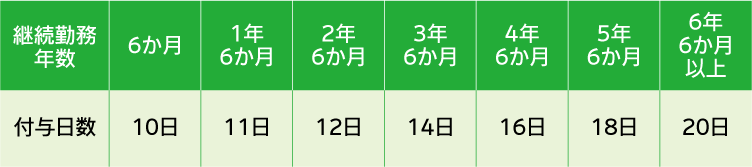

有給休暇の付与日数

1.原則となる付与日数

2.パートタイム労働者等(所定労働日数が少ない労働者)

年次有給休暇のルール

|

❶年次有給休暇の時季指定権(年次有給休暇を与えるタイミング) |

有給休暇の本来の目的

年次有給休暇の本来の目的は、労働者の心身の疲労回復、リフレッシュして翌日から良いお仕事をしていただくためのお休みです。そのため有給休暇の買取は原則できません。(退職時に消化しきれなかった有休は買取ることができます。)労働者の疲労回復により、生産性の高い働き方をしていただくことは会社にとってもメリットです。しっかりとお休みをとれる環境づくりが会社にとっては重要です!!

|

某建設会社 |

主な業務: リフォーム工事 |

| 問題点 |

働き方改革で変わった有給休暇取得義務のルール。 今まで有給休暇は付与していましたが、全員一律10日の支給で、繰越もしていませんでした。働き方改革によって年5日の取得義務になりましたが、どのように運用していっていいかわかりません。 |

| 改善後 |

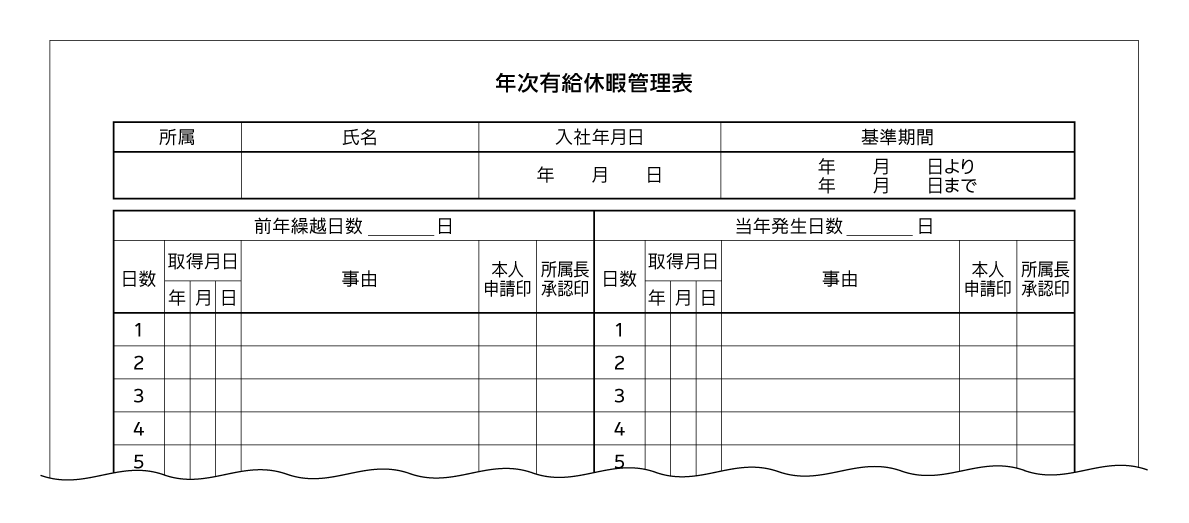

基準日を設けて年次で運用管理! ①有給休暇の管理方法 勤続年数ごとに個人ごとの有給残日数を計算し、有給休暇の管理簿を作成することからスタートをしました。また、有給休暇は入社日ごとに管理をすべきものですが、労務管理の手間を考え、一律の基準日を設けてスタートをしました。 ②特別休暇の見直し 休暇には法律で定められている休暇と会社で任意で定める休暇の2種類があります。年次有給休暇は法律で定められた休みです。例えば結婚や家族等がなくなった時のお休みの慶弔休暇がありますが、この慶弔休暇は法律で定められた休暇ではありませんので、設定しなくても大丈夫です。この会社はそもそも法定の年次有給休暇が消化できていないことから、慶弔の休暇を廃止し、慶弔に関する休みは、ご自身の有給休暇から消化してもらうことにしました。その代わり、会社として慶弔の見舞金規定を作成し、結婚の時は結婚のお祝い金、身内がなくなった際には見舞金支給の規定を作成し、まずは有給休暇を消化していただくことを優先しました。 ③半日単位・時間単位の有給休暇の導入 事務員は、子育て中の女性も在籍していることから、半日単位・時間単位の有給休暇を導入しました。子供のイベント等で少し会社を抜けることができたり、病院へ行くときも1日休まずに済むため、利用者が増え、有休の取得率が上がりました。 ④計画的付与の導入 計画的付与といって労使協定を結ぶことによって、5日を超える部分をあらかじめ時季を決めることができます。計画的付与を導入し、ゴールデンウィークに連続休暇がとれるような制度を導入しました。 |

|

1.休みをとりやすい環境づくりを!! 元々有給休暇をとる習慣がなかったため、とりやすい雰囲気をつくる工夫が大切です。本人の誕生日や家族の誕生日にアニバーサリー休暇等を導入し、まずは休みがとれる風土づくりが大切です。 2.時間単位の有給休暇で定着率アップ!! 時間単位の有給休暇は義務ではありませんが、労使協定を結ぶことで導入が可能です。特に、子育て中の女性職員にとっては、時間単位の有給休暇があることや、働きやすい環境を導入することで、女性職員の定着率が高まります。 3.有給休暇の取得率をアピール!! 建設業の場合、一般の業種より休日数が少ないといわれています。そのような中で有休の取得率の高い会社であれば、働きやすい職場のアピールにもなります。取らせないではなく、有休の取得率をアピールしていきましょう。 ※年次有給休暇の年5日取得義務について詳しくはこちら URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

|

【冊子PDFはこちら】