建設経済の動向

万博後も注目、「サーキュラー建築」を巡る挑戦

建築界で「サーキュラー建築」への関心が高まっている。建物の部材や設備などをできるだけ廃棄せず再利用することで、環境負荷軽減や持続可能な資源利用を目指す循環型建築だ。大阪・関西万博パビリオンのリユースの取り組みなど最前線をリポート、建築の未来を展望する。

2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博。華やかなイベントの余韻とともに、会期後の会場ではもう1つの新しい物語が始まりつつある。万博を彩ったパビリオンの移築や建材活用といったリユース(再活用)の取り組みだ。

代表例の1つがオランダ館。サーキュラー建築の第一人者である建築家のトーマス・ラウ氏がデザインを手掛けたパビリオンだ。万博後のリユースを前提として、溶接を使わず、ねじで部材を組み立てるなど、建物全体を分解できる設計としている。使われた全ての部材はナンバリングして、情報をデジタル化した。パソナ館とともに兵庫県の淡路島に移築されることが決まっている。

オランダとパソナグループは5月20日、オランダ館を万博閉幕後、兵庫県淡路島に移築すると発表した。左から2人目がトーマス・ラウ氏(写真:日経クロステック)

オランダとパソナグループは5月20日、オランダ館を万博閉幕後、兵庫県淡路島に移築すると発表した。左から2人目がトーマス・ラウ氏(写真:日経クロステック)

建築家の坂茂氏が設計を手掛けたブルーオーシャン・ドームも閉幕後、モルディブに移築される予定だ。この他、ウーマンズ パビリオンでは、ドバイ万博日本館から再利用されたファサードが、横浜市で開かれる2027年国際園芸博覧会(横浜花博)で再々利用されることが決まった。万博のシンボル、大屋根リングの木材の一部を能登半島地震の被災地で再活用するプロジェクトも動き出している。

万博会場では閉幕直後からパビリオンの解体作業が始まった。万博協会は施設や設備、什器などのリユースをマッチングするための専用サイト「万博サーキュラーマーケット ミャク市!」といった実験的な取り組みも進めており、その成果にも注目が集まっている。

広がるサーキュラー建築の波

建築が「資源バンク」になる

サーキュラー建築を巡る挑戦は、パビリオンといった仮設建築物にとどまらず、恒久利用を前提とした建物にも広がっている。例えば、大林組技術研究所の新実験棟「オープンラボ3」では、既存建物から鉄骨やコンクリート製の構造部材を取り出し、元の形状と性能を生かしたまま新築建物にリユースするという国内初の取り組みが進む。2025年6月に第1期部分が完成した。

竹中工務店は神戸市内に立つオフィスビルの改修で、同社初のサーキュラー建築に取り組んだ。既存躯体を活用し、建て替えに比べて廃棄物量を約8割削減。資材もリユースした。また建材選定プラットフォーム「Material Bank Japan(マテリアルバンクジャパン)」を運営するDesignFuture Japan(東京・港)と共同で、建材の循環性を定量的に評価する建設業界共通の新基準を作成。「サーキュラー建材検索システム」を構築し、2027年までにマテリアルバンクジャパンの全会員が利用できるようにする予定だ。

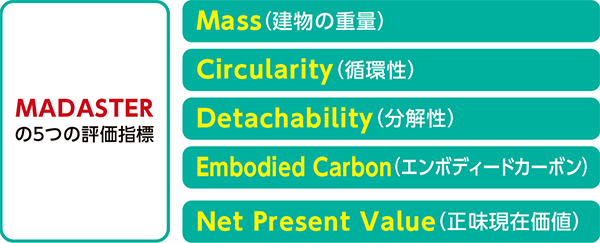

サーキュラー建築の根本には、「建築は資源貯蔵庫」という考え方がある。オランダで実用化された建築物の資源循環プラットフォーム「MADASTER(マダスター)」では、竣工済み建物を5つの指標で定量評価できる。「正味現在価値」と呼ぶ指標では、解体時に構造材や建材がいくらで売れるかを示す。

オランダで開発された建築物の資源循環プラットフォーム「MADASTER(マダスター)」の5つの評価指標。建物が持つ資源を経済的に評価する「正味現在価値」の項目があるのが特徴だ(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

オランダで開発された建築物の資源循環プラットフォーム「MADASTER(マダスター)」の5つの評価指標。建物が持つ資源を経済的に評価する「正味現在価値」の項目があるのが特徴だ(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

建物を資源バンクと捉える取り組みが広がれば、事業計画や不動産価値、設計の仕様、施工法などにも大きな変化が及ぶだろう。もっとも普及へ向けては、再利用先となるプロジェクトとのマッチング、使用・解体時の破損リスク、リユース材保管の追加コストなど、乗り越えるべき壁は少なくない。解体しやすいデザインの工夫に加え、建材のデータバンク化、リユースを促す仕組みづくりなども必要になる。

大阪・関西万博で展開されたサーキュラー建築を巡る様々な挑戦。建築の未来を見据えた取り組みが万博レガシーとして社会に根付くか、今後の展開を見守りたい。

【冊子PDFはこちら】