かわいい土木

階段状の橋脚が語る複線化の見果てぬ夢

Photo・Text : フリーライター 三上 美絵

大成建設広報部勤務を経てフリーライターとなる。「日経コンストラクション」(日経BP社)や土木学会誌などの建設系雑誌を中心に記事を執筆。

広報研修講師、社内報アワード審査員。著書『土木技術者になるには』(ぺりかん社)、本連載をまとめた『かわいい土木 見つけ旅』(技術評論社)

日本列島が観測史上最高の猛暑を記録した2025年夏。「ことでん」こと高松琴平電気鉄道の新川橋梁の写真を撮りに行った。がっしりとしたワークブーツを並べたような橋脚がドボかわいい。110年以上前にこの階段状練石積みの橋脚が誕生した背景には、高松の電気軌道草創期の物語があった。

▲下流側が階段状になった新川橋梁の橋脚

▲下流側が階段状になった新川橋梁の橋脚

暑い。とにかく暑い。ただ立っているだけで、髪の先から汗がしずくとなって滴り落ちる。2025年7月下旬、高松琴平電気鉄道の新川橋梁を訪れた。すぐ脇の幹線道路の歩道上で、カメラを下げ、日傘をさして、電車が来るのをじっと待つ。主役は鉄橋だが、ぜひ電車と一緒に写真に収めたい。

駅の近くなので、時刻表を見れば橋の上を電車が通過する瞬間の予測がつく。あと10分、あと5分、来た! クリームと緑のツートンカラー、2両編成のかわいらしい電車が近づいてくる。脇を締めてコンパクトデジカメを構え、右手人差し指をシャッターに軽く置く。こういうとき、私は連写モードを使わない。コンデジとはいえ一撮入魂、今だ、という瞬間にシャッターを押す。急いで何枚か撮り、眼の前を通過したら、うしろ姿も写す。

この強烈な日差しでは、カメラのモニターは見えない。憑き物が落ちたように、ふらふらとショッピングモールに入る。体感温度差10℃以上。夢のように涼しい。ひと息ついてモニターを確認したら、1枚だけ橋の真ん中に電車がいるカットが撮れていた。

▲新川の右岸側から撮影した渾身の1枚。長尾線の橋では新川橋梁のほかに、公文明〜長尾間に架かる鴨部川橋梁でも、複線化を見越した階段状練石積み橋脚が見られる

▲新川の右岸側から撮影した渾身の1枚。長尾線の橋では新川橋梁のほかに、公文明〜長尾間に架かる鴨部川橋梁でも、複線化を見越した階段状練石積み橋脚が見られる

熱い期待で迎えられた

草創期の電気軌道

「ことでん」の愛称で親しまれる香川県の高松琴平電気鉄道。新川橋梁がある長尾線は、高松市の瓦町駅とさぬき市の長尾駅を結ぶ14.6kmの路線だ。新川橋梁は、同社の前身である高松電気軌道の開業前年にあたる1911年(明治44年)に完成している。

大正時代の後半には、当初の木橋から鉄桁へと架け替えられたものの、練石積みの橋脚は現在まで開業時の状況を留めているという。つまり、この橋脚は110年以上も電車の重みと雨風に耐えてきたことになる。「練石積み」とは、石と石の間をモルタルなどの接着剤で固定しながら積み上げる方法を指す。

この橋で最も目を引き、魅力的でもあるのが、橋脚の石積みが下流側だけ階段状になっていることだ。このため上流側からの眺めは、巨人のブーツが等間隔に並んでいるようでドボかわいい。

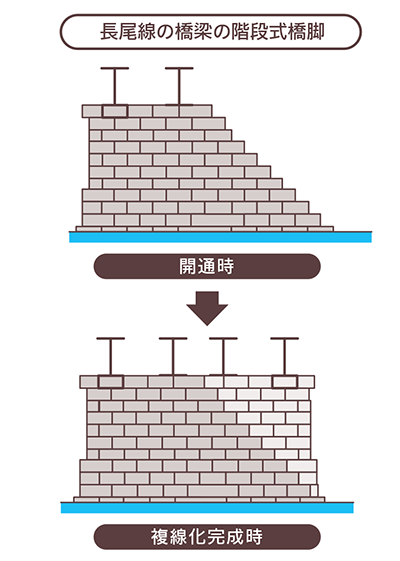

なぜ、こんな形になっているのか。それは、長尾線草創期の夢のなごり。当初は終点の長尾の先、現在の東かがわ市の白鳥方面まで路線を延伸する構想があった。新川橋梁も、将来の複線化を見込み、あとから石を積み足して線路を増設できるようになっていたのだ。

▲階段状の部分に石を積み増し、線路を敷いて複線化する構想だった(「琴電100年のあゆみ」JTBパブリッシング刊、森貴知著を基に作成)

▲階段状の部分に石を積み増し、線路を敷いて複線化する構想だった(「琴電100年のあゆみ」JTBパブリッシング刊、森貴知著を基に作成)

公共道路上に軌道を敷設する都市交通機関を「軌道業」と呼ぶ。明治時代半ば頃から、線路上の客車や貨車を馬が引く「馬車鉄道」や人が押す「人車鉄道」が登場したが、電気事業の発展とともに路面電車などの「電気軌道」が急伸。長尾線もこうした時代に敷設された。ただし、高松市付近は道路幅が狭すぎたことから、道路外の敷地に線路を敷設する「専用軌道」となった。

長尾線の開通は沿線の住民から熱い期待を寄せられ、開通式には、装飾を施された各停車場でさまざまな催しが行われたという。造花で飾られた「花電車」が華々しく運行し、この日のためにつくられた「電車開通を祝する歌」で迎えられた。その歌詞は「いなずまの ちからではしる かなくるま」で始まり、「けぶのかげだに のこさねば しゃくのたねとて ないわいな」で終わる。「稲妻の力」とは電力のことか。「煙の影さえ残さないから文句のつけようがない」というのは、蒸気機関車と比較して空気を汚さないことを褒めているのだろう。

さて、複線化の話はどうなったか。開業後の経営は順調だったものの、東讃地方へ延伸するには山地を貫かなければならず、莫大な建設費用がかかる。その地方の人口や需要を考えると、採算は見込めない。高松電気軌道ではこうした事情を勘案し、延伸をせず既設の路線で収益を維持していく判断を下したようだ。結局、複線化もなされなかった。

その後、第二次世界大戦中の1943年に、国策により高松電気軌道、琴平電鉄、讃岐電鉄の3社が合併され、現在の高松琴平電気鉄道が誕生した。

それからおよそ80年。新川橋梁の階段状練石積み橋脚は、その希少性が認められ、土木学会によって「平成27年度選奨土木遺産」に選ばれた。複線化の夢が消えても、新川橋梁は明治末に栄えた軌道業の歴史と技術を今に伝える貴重な証言者なのだ。

▲もとは木製の桁だったが、鉄骨の桁に架け替えられた。橋脚の柱頭部にボルト止めしてある

▲もとは木製の桁だったが、鉄骨の桁に架け替えられた。橋脚の柱頭部にボルト止めしてある

▲並んだブーツ風。水をスムーズに受け流せるように、橋脚の上流側は丸くなっている

▲並んだブーツ風。水をスムーズに受け流せるように、橋脚の上流側は丸くなっている

●アクセス

高松琴平電気鉄道長尾線学園通り駅から200mほど

【冊子PDFはこちら】