現場の安全12か月!

7・8月 働き方改革開始から1年余り―心身ともに疲れすぎない現場をつくる

建設現場での安全活動は日々行われているものの、それでも起きてしまう事故。

本稿では、四季の移り変わり、年中行事、1年の流れなどを踏まえ、毎月のテーマを掲げ、重点的に安全活動を行うことを提案するものです。現場の安全活動をより活発化させましょう!

7・8月 働き方改革開始から1年余り―心身ともに疲れすぎない現場をつくる

2024年4月に建設業の働き方改革がスタートして1年余りが経ちました。

主な改革は法規制による労働時間の制限です。なぜ、労働時間の制限なのか考えたことがありますか。

それは、長時間働くこと、いわゆる働き過ぎにより、過度に疲れ、これにより心と身体が病んでくるからなのです。心と身体が病んでしまうと、当然ながら事故は起きやすくなるといえます。長時間労働をなくすことで、心身の健康を保ち、集中力も高められれば、事故の防止はもちろん、生産性向上を実現させる効果もあります。暑さなどでも疲れやすいこの時期に、このことを十分に理解し、働き過ぎを見直さなければなりません。

“疲れ”とは

疲れとは、身体と心に負担がかかっている状態で、身体の疲れを肉体疲労、心の疲れを精神疲労といいます。疲れは、必ずしも重労働や長時間労働が原因というわけでもありません。プレッシャーなどの緊張状態や、個人の体力などにもより左右されます。

以下のような作業では、特に疲れやすくなることがあり、対策が必要です。

● 重量物取り扱い作業(かなりの重量物を運ぶこともある)

● 足元が不安定な作業(屋根、法面はもとより、脚立やはしご上なども不安定)

● 電動工具の取扱作業(回転・振動する刃などの動きを抑えるため握力、集中力などが必要)

● 工期が厳しい中での作業(工期を間に合わせるプレッシャーが甚大、残業増にも直結)

● 酷暑・極寒の中での作業(炎天下、寒さ厳しい中での作業は疲れる)

など

疲労対策

意識して休憩をとることや、バランスの良い食事なども大切ですが、個々の作業員の疲労対策だけでは限界があります。まずは、現場で、疲れにくくなるよう対策をとることが必要です。

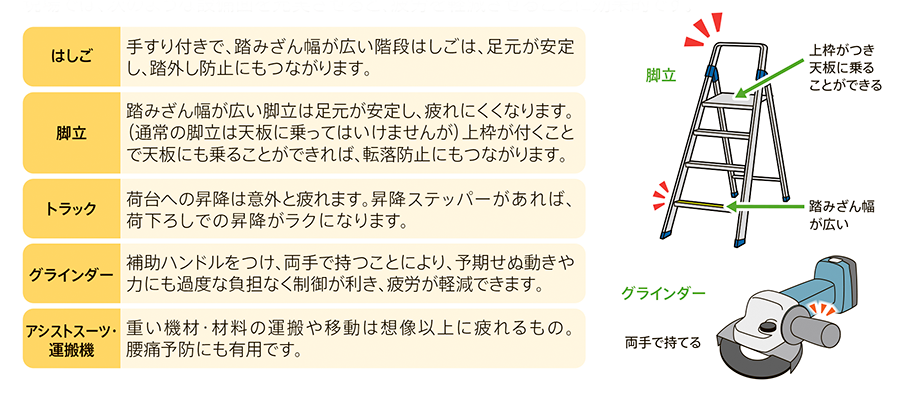

■ 肉体疲労対策

現場では、次のような設備面を充実させると、疲労を軽減させることに効果的です。

■ 精神疲労(メンタルヘルス)対策

「しっかりやろう」「きちんとやろう」という気持ちがあるからこそ、心にプレッシャーを感じる――すなわちストレスが生まれます。ストレスが強すぎたり、長く続きすぎたりすると、やがて心と身体は疲れ、さらに無理をすると、心と身体は病んでしまいます。

パワハラ(パワーハラスメント)――乱暴な言葉が飛び交うような現場、頭ごなしの叱責など――でストレスを抱える人もいます。こうしたハラスメント行為は厳に慎まなければなりません。法律(労働施策総合推進法)において、事業主に、相談窓口を設置するなどのパワハラ防止措置も義務づけられています。パワハラとは何かを含め十分に理解を促し、ハラスメントゼロの建設現場をつくっていかなければなりません。

参考:厚生労働省HP

「身体の調子が今ひとつ」「なんだかやる気が出ない」、しかし病院に行くほどでもない。そんな時は、少し運動したり、風呂に長く入ったり、早く寝たり……自分のことは自分で面倒を見る「セルフケア」が大切です。早めのケアはとても効果があります(以下参照)。作業員にはこのようなメンタルヘルス教育も求められます。

心と身体のセルフケア6選

- ● 身体を動かす ※特に、有酸素運動がおすすめです。

- ● 今の気持ちを書く

書くことにより、抱えている悩みと距離を置き、冷静に考えることができるようになります。 - ● 腹式呼吸を繰り返す

- ● 「なりたい自分」に目を向ける

問題解決で悩んでいる時は、うまくやった自分を思い出すことにより、自分の力を信じます。 - ● 音楽を聴く、歌をうたう

- ● 笑ってみる

高木 元也 (たかぎ もとや)

独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 安全研究領域特任研究員 博士(工学)

名古屋工業大学卒。総合建設会社にて施工管理(本四架橋、シンガポール地下鉄等)等を経て現職。現在、建設業労働災害防止協会「建設業における高年齢就労者の労働災害防止対策のあり方検討委員会」委員長等就任。

[主な著作等]NHKクローズアップ現代+(あなたはいつまで働きますか?~多発するシニアの労災他)、小冊子「現場のみんなで取り組む外国人労働者の災害対策・安全教育」(清文社)他。

【冊子PDFはこちら】