建設経済の動向

下水道管破損で道路陥没、老朽化対策が急務に

2025年1月に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故。安全・安心な生活に寄与するはずのインフラが市民に被害を及ぼす凶器と化したこの事故は、社会に衝撃を与えた。インフラ老朽化対策は待ったなし。事故が浮き彫りにした課題と、再発防止に向けた対策を考える。

埼玉県八潮市の県道交差点で2025年1月28日、大きな穴が突如出現。左折しようとしたトラックが転落した。陥没発生から日々、事態は悪化。思わぬ誤算の連続で被害が拡大した。穴の拡大やがれきの崩落、水の浸入などで、地上からの運転手の救助活動は難航。周辺住民約120万人への下水利用の自粛要請が2週間続いた。4月21日時点でもなお、救助活動は続いている。

道路陥没を招いたのは、近隣12市町の下水を集めて流す口径4.75mの下水道管だ。土かぶり約10mの地下にシールド工法で建設されたもので、敷設から40年超が経過していた。汚水を発生源とした硫酸が管の一部を腐食、損壊した箇所から土砂が管内に流れ出し、空洞が生まれたと見られる。

課題の1つとして浮かび上がったのが、下水道管の点検手法や管理体制だ。2022年にこの付近で実施した管路点検では、3段階のうち中程度の「B」と判定していた。

事故を受け、国土交通省は全国の下水道管の緊急点検を要請。再発防止に向けた対策検討委員会を設置し、下水道施設の点検手法見直しなどの議論を進めている。社会問題化した重大事故であり、対策の内容が注目される。

陥没箇所で進む工事の様子。2025年2月20日撮影(写真:日経クロステック)

陥没箇所で進む工事の様子。2025年2月20日撮影(写真:日経クロステック)

23都市で耐用年数超の管路が20%以上

道路陥没が10年後に倍増の恐れ

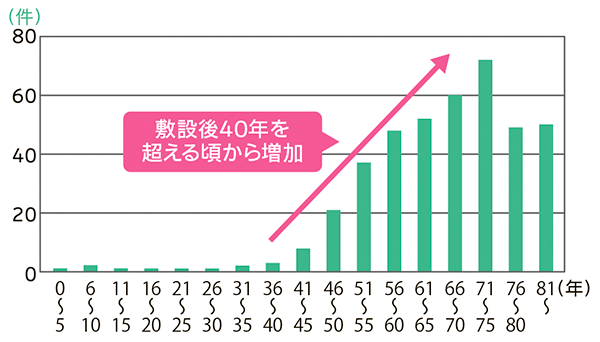

八潮市の道路陥没事故は、全国の自治体にとって対岸の火事ではない。下水道管の破損による道路陥没は、2022年度に全国で約2600件も発生している。陥没発生件数は敷設後40年を超える頃から増え始め、下水道管の耐用年数とされる50年を過ぎると急増する。日経クロステックが2022年度のデータを基に試算したところ、発生件数は10年後に2倍以上、20年後には4倍以上に増える恐れのあることが分かった。

下水道管に起因する道路陥没の発生状況。2022年度における下水道管の延長1000km当たりの道路陥没の発生件数を敷設後の経過年数別に整理した(出所:国土技術政策総合研究所)

下水道管に起因する道路陥没の発生状況。2022年度における下水道管の延長1000km当たりの道路陥没の発生件数を敷設後の経過年数別に整理した(出所:国土技術政策総合研究所)

今後、下水道管の老朽化は急速に進む。下水道管の総延長は約49万km。うち4割強に当たる約20万kmは2042年度までに耐用年数を超える見通しだ。

老朽化は下水道の整備が先行した都市部から始まっている。敷設から50年が経過した下水道管の割合(老朽化率)は2022年度時点、東京23区や大阪市など23都市で20%以上となっている。対応が遅れれば、老朽化した下水道管が雪だるま式に増加し、道路陥没をはじめ様々な問題が起こる確率が高まる。

一方、維持管理のための予算や人員は限られている。大多数の管路を管理する市町村では、全体の4割で下水道部署の職員数が4人以下という状況だ。現状の維持管理の方法では、老朽管路の増加に対処しきれないことは明白。今回の事故を、メンテナンス体制の抜本的な変革につなげる機会にしたい。

迫り来る「インフラクライシス」。下水道管に限らず、橋やトンネルなどインフラ全般の老朽化対策が喫緊の課題となっている。社会資本の荒廃を防ぐために、今後のインフラ整備のあり方も議論していくことが必要になるだろう。

【冊子PDFはこちら】