建設経済の動向

新築住宅の省エネ義務化で建築確認が変わる

改正建築物省エネ法と改正建築基準法の全面施行が2025年4月1日に迫っている。住宅の省エネ基準適合義務化や4号特例見直しなどによって、建築確認のルールが大きく変わる。建築実務やビジネスにどのような影響があるのか、改正のポイントとともに解説する。

改正建築物省エネ法と改正建築基準法が2025年4月1日、いよいよ全面施行される。建築物の脱炭素を目的とした法改正で、建築確認の手続きが大きく変わる。新築の場合、木造2階建て建築物でも省エネ審査や構造審査が必須になる。申請時に省エネ・構造関連図書の提出が求められる。

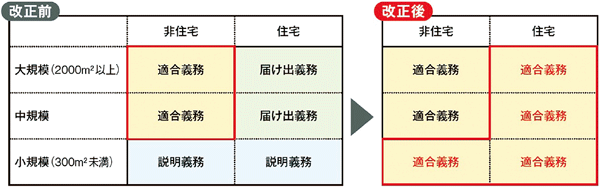

改正によって、全ての新築建築物が省エネ基準適合義務化の対象となる。これまで対象外だった住宅や延べ面積300m2未満の非住宅も基準適合が求められる。建築確認の際に、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受けることが原則として必要になる。

併せて、「4号特例」と呼ぶ審査省略制度が見直され、構造審査の対象が広がる。現在の4号建築物のうち、2階建て、または延べ面積200m2超の木造建築物は「新2号建築物」と位置づけられ、構造関係規定が建築確認の際に審査される。木造2階建て住宅のリフォームの際に建築確認が必要なケースも出てくる。

省エネ化による建物の重量化に対応するため、木造建築物の壁量基準も見直される。構造や省エネに関し、設計者は新しい算定ツールを使いこなすことが求められそうだ。

設計事務所や住宅会社といった申請側の対応はもちろん、審査側の能力も課題となっている。

一連の改正により、省エネ審査や構造審査の対象となる建築物の数は大幅に増える。日経クロステックの取材に対し、国土交通省は新たに省エネ適判の対象となる建築物は年間38万棟、4号建築物から新2号建築物に移行する新築建築物は年間約25万棟と見込んでいることを明らかにした。

審査にかかる業務量が増えるため、申請手数料の引き上げに踏み切る審査機関も増えそうだ。

原則全ての新築建物が省エネ基準適合義務化の対象になる。住宅はこれまで延べ面積300m2以上が届け出義務、300m2未満が説明義務だったが、全て適合が義務化される(出所:国土交通省)

原則全ての新築建物が省エネ基準適合義務化の対象になる。住宅はこれまで延べ面積300m2以上が届け出義務、300m2未満が説明義務だったが、全て適合が義務化される(出所:国土交通省)

審査長期化に懸念の声

住宅市場にマイナスの影響も

住宅業界の関係者からは、今回の改正法の運用に対して懸念の声も聞かれる。確認審査の現場が混乱し、審査期間の長期化や着工戸数の落ち込みにつながるといった見方だ。新築住宅市場が建設費高騰などの影響で低迷し、住宅ローン金利が上昇傾向にある中、改正法施行がさらに市場を冷え込ませる可能性もある。

過去の法改正を振り返ると、2005年の構造計算書偽造事件をきっかけとする建築基準法改正では、確認審査・検査の方法を告示で定め、一定規模以上の建築物について構造計算適合性判定(構造適判)を義務化するなど、建築確認・検査の手続きを大幅に厳格化した。

ところが2007年6月に改正法が施行されると、確認審査に要する時間が激増。建築確認が滞り、建築界は大混乱に。同年8月の新設住宅着工戸数が前年同月比で43.3%も落ち込むなど社会問題化した。

もっとも国交省は今回の改正法の円滑な施行に向け、対策を急いでいる。審査体制の整備、申請や審査の合理化などの対策を講じる一方、全国で「建築基準法・建築物省エネ法設計等実務講習会」を開くなど設計者や施工者などへの周知にも力を入れてきた。

こうした対策が功を奏し、混乱を避けることができるか。建築実務者は改正法に備えつつ、実務やビジネスへの影響を注視していく必要があるだろう。

2024年10月21日に東京都千代田区の砂防会館で、初回の「建築基準法・建築物省エネ法設計等実務講習会」が開催された。530人超が参加した(写真:日経クロステック)

2024年10月21日に東京都千代田区の砂防会館で、初回の「建築基準法・建築物省エネ法設計等実務講習会」が開催された。530人超が参加した(写真:日経クロステック)

【冊子PDFはこちら】